柏拉圖

- 西元前1200—前800年:『希臘黑暗時代』(Greek Dark Ages),

- 西元前1200—前1050年:『後宮殿青銅器時代』(Postpalatial Bronze Age)

- 西元前1050—前800年:『史前鐵器時代』(Prehistoric Iron Age)

- 西元前9世紀:「阿拉姆語」(Aramaic)的使用範圍,包括現在的伊拉克、敘利亞、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、約旦、科威特、土耳其東南部和中南部部分地區、阿拉伯半島北部和伊朗西北部部分地區以及南部地區。

- 現今大多數歷史學家和學者亦認為,「阿拉姆語」(Aramaic)是「拿撒勒人耶穌」在傳教和日常生活中使用的主要語言。

- 西元前800—476/480年:『古典時期』(Classical Antiquity)。「古希臘」(Ancient Greece)及「古羅馬」(Ancient Rome)所交織而成的「希臘羅馬文明」(Greco-Roman Civilization)為主要重心,其以地中海和黑海盆地為中心向外擴展。

- 「古希臘」:指橫跨『古風希臘時期』、『古典希臘時期』及『希臘化時期』,奠基於文化及語言相近的城邦,所構成鬆散的希臘文明集合體,最終形成「羅馬時代的希臘」(Greece in the Roman Era),由「羅馬共和國」、「羅馬帝國」及「拜占庭帝國」依序進行統治,直至「西羅馬帝國」滅亡。

- 「古羅馬」:指西元前8世紀義大利羅馬城建立,直到西元5世紀「西羅馬帝國」滅亡的羅馬文明,涵蓋「羅馬王國」(Roman Kingdom)(公元前753—前509年)、「羅馬共和國」(Roman Republic)(公元前509—前27年)、「羅馬帝國」(Roman Empire)(西元前27年—395年)、「東羅馬帝國」(Eastern Roman Empire)(西元395—1453年)及「西羅馬帝國」(Western Roman Empire)(西元395—476/480年)。

- 「古希臘哲學」(Ancient Greek Philosophy):西元前6世紀—前31/30年

- 「早期希臘哲學」(Early Greek Philosophy):『古風希臘時期』

- 「米利都學派」、「色諾芬尼」、「埃利亞學派」、「畢達哥拉斯主義」興起。

- 「古典希臘哲學」(Classical Greek Philosophy):『古典希臘時期』

- 「蘇格拉底」、「犬儒主義」、「昔蘭尼主義」、「柏拉圖主義」、「逍遙學派」興起。

- 「希臘化哲學」(Hellenistic Philosophy):『希臘化時期』

- 「斯多葛主義」、「伊比鳩魯主義」、「懷疑主義」興起。

- 「古羅馬哲學」(Ancient Roman Philosophy):西元前31/30—476/480年

- 「中期柏拉圖主義」、「新畢達哥拉斯主義」、「羅馬斯多葛主義」、「新柏拉圖主義」、「早期基督教哲學」興起。

- 西元前800—前508/499年:『古風希臘時期』(Archaic Greece)。

- 『結束』最後一位雅典暴君倒台和「克里斯提尼」(Cleisthenes)的改革

- 『期間』「早期希臘哲學」(Early Greek Philosophy)或「前蘇格拉底哲學」(Pre-Socratic Philosophy)於西元前6世紀開始興起。

- 存在不涉及眾神行動的單一解釋,可以同時解釋整體多元性和單一性。

- 拒絕用傳統神話來解釋現象,轉為發起分析和批判性思考,來尋求更多理性的解釋。

- 探究外在世界的終極基礎及本質,以致於事物的物質原理與生滅方式。

- 強調事物的理性統一,並駁斥超自然解釋,同時尋求人類社會與世界的自然原理。

- 視世界為一個可以透過理性探究來理解其有序排列的宇宙,故創造術語進行理解。

西元前750—前550年古希臘領土及殖民地版圖

- 「愛奧尼學派」(Ionian School)

- 「米利都學派」(Miletus School):三位被歷史學家視為西方世界最早的哲學家,試圖透過尋找稱為「原型」的基本元素來解釋自然,可說提倡物質的「一元論」觀點;同時,認定雖然物質可以從一種形式轉變為另一種形式,但所有物質都有一些共同點,這些共同點是不會改變的。

- 「米利都的泰勒斯」(Thales of Miletus)(西元前626—前548年)

- 「阿那克西曼德」(Anaximander)(西元前610—前546年)

- 「米利都的阿那克西美尼」(Anaximenes of Miletus)(西元前586—前526年)

- 「赫拉克利特」(Heraclitus)(西元不明確)

- 「阿那克薩戈拉」(Anaxagoras)(西元前500—前428年)

- 「阿基勞斯」(Archelaus)(西元不明確)

古希臘於小亞細亞殖民地(綠色地區為愛奧尼亞)

- 「義大利學派」(Italian School)

- 「科洛豐的色諾芬尼」(Xenophanes of Colophon)(西元前570—前478年):在『古典時期』早期便遊遍希臘化世界,被視為「前蘇格拉底時期」最重要的哲學家之一,深刻地影響後續的「埃利亞學派」及「懷疑主義」。

- 「恩培多克勒斯」(Empedocles)(西元前494—前434年)

- 「畢達哥拉斯主義」(Pythagoreanism)

- 「薩摩斯島的畢達哥拉斯」(Pythagoras of Samos)(西元前570—前495年):「大希臘」(Magna Graecia)眾所皆知其政治及宗教見解,同時深刻地影響「柏拉圖」及「亞里斯多德」的哲學論述,並且再藉由他們影響整個西方世界。他在整個「中世紀」仍然被視為一位偉大的哲學家,其哲學對「尼古拉斯.哥白尼」、「約翰內斯.克卜勒」和「艾薩克.牛頓」等科學家,產生了重大的影響。

- 「菲洛勞斯」(Philolaus)(西元前470—前385年)

- 「阿奇塔斯」(Archytas)(西元前435—前360年)

- 「埃利亞學派」(Eleatics):提倡嚴格的形上學的「一元論」觀點,以回應「米利都學派」所倡導唯物主義的「一元論」觀點。

- 「埃利亞的巴門尼德」(Parmenides of Elea)(西元不明確)

- 「埃利亞的芝諾」(Zeno of Elea)(西元前490—前430年)

- 「薩摩斯的梅利蘇斯」(Melissus of Samos)(西元不明確)

古希臘於亞平寧半島南部殖民地及方言

- 西元前508/499—前323年:『古典希臘時期』(Classical Greece)。

- 『起始』最後一位雅典暴君倒台和「克里斯提尼」(Cleisthenes)的改革

- 『起始』「波希戰爭」(Greco-Persian Wars)爆發。

- 『結束』「亞歷山大大帝」逝世。

- 『期間』「古典希臘哲學」(Classical Greek Philosophy)開始興起。

- 「蘇格拉底」(Socrates)(西元前470—前399年)

- 「安提斯泰尼」(Antisthenes)(西元前446—前366年):創立「犬儒主義」(Cynicism)。

- 「阿里斯提普斯」(Aristippus)(西元前435—前356年):創立「昔蘭尼主義」(Cyrenaics)。

- 「麥加拉的歐幾里德」(Euclides of Megara)( 西元前435—前365年):創立「麥加拉學派」(Megarian School)。

- 「柏拉圖」(Plato)(西元前429—前347年):創立「柏拉圖學院」(Platonic Academy)及「柏拉圖主義」(Platonism)。

- 「亞里斯多德」(Aristotle)(西元前384—前322年):創立「呂克姆神殿」(Lyceum)及「逍遙學派」(Peripatetic School)。

- 西元前499—前404年:希臘城邦的雅典處於「雅典黃金時代」(Golden Age of Athens)。

- 『起始』西元前499—前449年:「波希戰爭」(Greco-Persian Wars)爆發。

- 『期間』西元前461—前429年:「伯里克里斯」作為執政官領導「雅典」,促進了民主、藝術和文學的發展,並且讓「雅典」獲得古希臘世界教育和文化中心的聲譽,故稱為「伯里克里斯時代」(Age of Pericles)。

- 『結束』西元前431—前404年:「伯羅奔尼撒戰爭」(Peloponnesian War)爆發。

- 西元前404—前371年:「斯巴達霸權」(Spartan Hegemony)時期,即「斯巴達」在希臘事務中,占主導地位的時期。

- 西元前371—前362年:「底比斯霸權」(Theban Hegemony)期間,即「底比斯」在希臘事務中,占主導地位的時期。

- 西元前359—336年:「馬其頓王國」(Macedonia)在「菲利二世」的統治下,肇因其性格及政策,由最初處於古希臘地區的邊緣,最終於短短23年間主宰了整個古希臘地區。

- 西元前336—323年:「馬其頓王國」國王「亞歷山大大帝」(Alexander the Great),在西亞、中亞、南亞部分地區和埃及,進行了漫長的軍事擴張行動,直至其逝世為止。

西元前334—前323年亞歷山大帝國及其征服路線

- 西元前323—前31/30年:『希臘化時期』(Hellenistic Period)。

- 『起始』「亞歷山大大帝」逝世。

- 『結束』「亞克興海戰」(Battle of Actium)

- 『結束』「羅馬帝國」征服托勒密埃及,消滅了最後一個主要希臘化王國。

- 『期間』藉由「亞歷山大大帝」繼承者所建立的帝國,進行希臘元素和東方元素的傳播與融合,形成「希臘化」的政治、經濟、文化、科學、宗教及哲學,尤其是「希臘化哲學」(Hellenistic Philosophy)及「希臘化宗教」(Hellenistic Religion)興起。

- 「希臘化文化」:受到地區土著文化的影響,在認為有益、必要或方便的地方採用當地做法,象徵著古希臘世界與西亞、東北非和西南亞世界進行融合。

- 「希臘化語言」:基於一種常見的「阿提卡希臘語」(Attic Greek)發展出「古希臘共同語」(Koine Greek),並在接下來的幾個世紀中,取代了過往通用的「阿拉姆語」(Aramaic),成為地中海地區和中東大部分地區,也就是「希臘化世界」通用的混合語言。

- 「希臘化哲學」:包含「斯多葛主義」(Stoicism)、「伊比鳩魯主義」(Epicureanism)、「懷疑主義」(Skepticism)、「新畢德哥拉斯主義」(Neopythagoreanism)等等。

- 「希臘化宗教」:基於崇拜「希臘諸神」(Greek Gods),並實行與古典希臘相同的儀式,進一步融合而擴大到包括「希臘—埃及神」(Graeco-Egyptian God)—「塞拉皮斯」(Sarapis)、東方神靈—「阿蒂斯」(Attis)和「西布勒」(Cybele)等,以及位居現今印度西北方和伊朗,希臘化文化與佛教融合的「希臘佛教」(Graeco-Buddhism)。

- 西元前3世紀:猶太教聖書—「舊約全書」,便陸續被翻譯成希臘文。

- 『古典希臘哲學』及『希臘化哲學』

- 西元前387—前88年:「柏拉圖主義」(Platonism)盛行期間,橫跨『古典希臘時期』末期和『希臘化時期』。

- 『起始』西元前387年:「柏拉圖」(Plato)(西元前429—前347年)創建「柏拉圖學院」(Platonic Academy),此時正值『古典希臘時期』末期。

- 『期間』西元前335年:「亞里斯多德」(Aristotle)(西元前384—前322年)創建「呂克姆神殿」(Lyceum),並創立「逍遙學派」(Peripatetic School),此時正值『古典希臘時期』末期。

- 『結束』西元前266—前88年:「柏拉圖學院」採納「懷疑主義」(Skepticism)而處於「學院懷疑主義」(Academic Skepticism)時期。此時處於『希臘化時期』,而誕生「希臘化哲學」—「懷疑主義」。

- 『起始』西元前266年:「阿塞西勞斯」(Arcesilaus)正式成為學院的學者,並採行「懷疑主義」的立場,懷疑人類感官發現真理的能力。

- 『結束』西元前88年:「阿斯卡隆的安提阿」(Antiochus of Ascalon)拒絕接受以「懷疑主義」為核心的「柏拉圖主義」,促使其離開「柏拉圖學院」而創辦「舊學院」(Old Academy),藉此重新連結上遭「懷疑主義」滲透前的「柏拉圖主義」。

- 西元前86年:「柏拉圖學院」被羅馬獨裁者「蘇拉」(Sulla)摧毀。

- 西元前83年:「拉里薩的斐羅」(Philo of Larissa)為學院中最後一位無可爭議且直接繼承的學者,但其逝世後,學院勢力分裂成敵對派系,最終消失。

- 西元前155年:由「學院懷疑主義」、「斯多葛主義」及「逍遙學派」學者們,所組成的雅典使節團拜訪羅馬,激發當地人們對於哲學的興趣。

- 西元前27—476/480年:『羅馬時期』

- 『起始』西元前27年:「羅馬帝國」開始統治。

- 『結束』西元476/480年:「西羅馬帝國」結束統治。

- 『期間』西元前27—395年:「羅馬帝國」(Roman Empire)統治期間。

- 『期間』西元395—476/480年:「西羅馬帝國」(Western Roman Empire)統治期間。

- 『期間』西元395—1453年:「東羅馬帝國」(Eastern Roman Empire)或「拜占庭帝國」(Byzantine Empire)統治期間。

- 語言:延續「古希臘共同語」(Koine Greek)為共通語言。

- 哲學:「古羅馬哲學」(Ancient Roman Philosophy)繼承「古希臘哲學」(由橫跨『古風希臘時期』、『古典希臘時期』及『希臘化時期』的『早期希臘哲學』、『古典希臘哲學』及『希臘化哲學』所組成)持續發展。

- 宗教:催生並傳播「基督教哲學」與「基督教神學」,最終使得「基督教」發展成為世界性宗教。

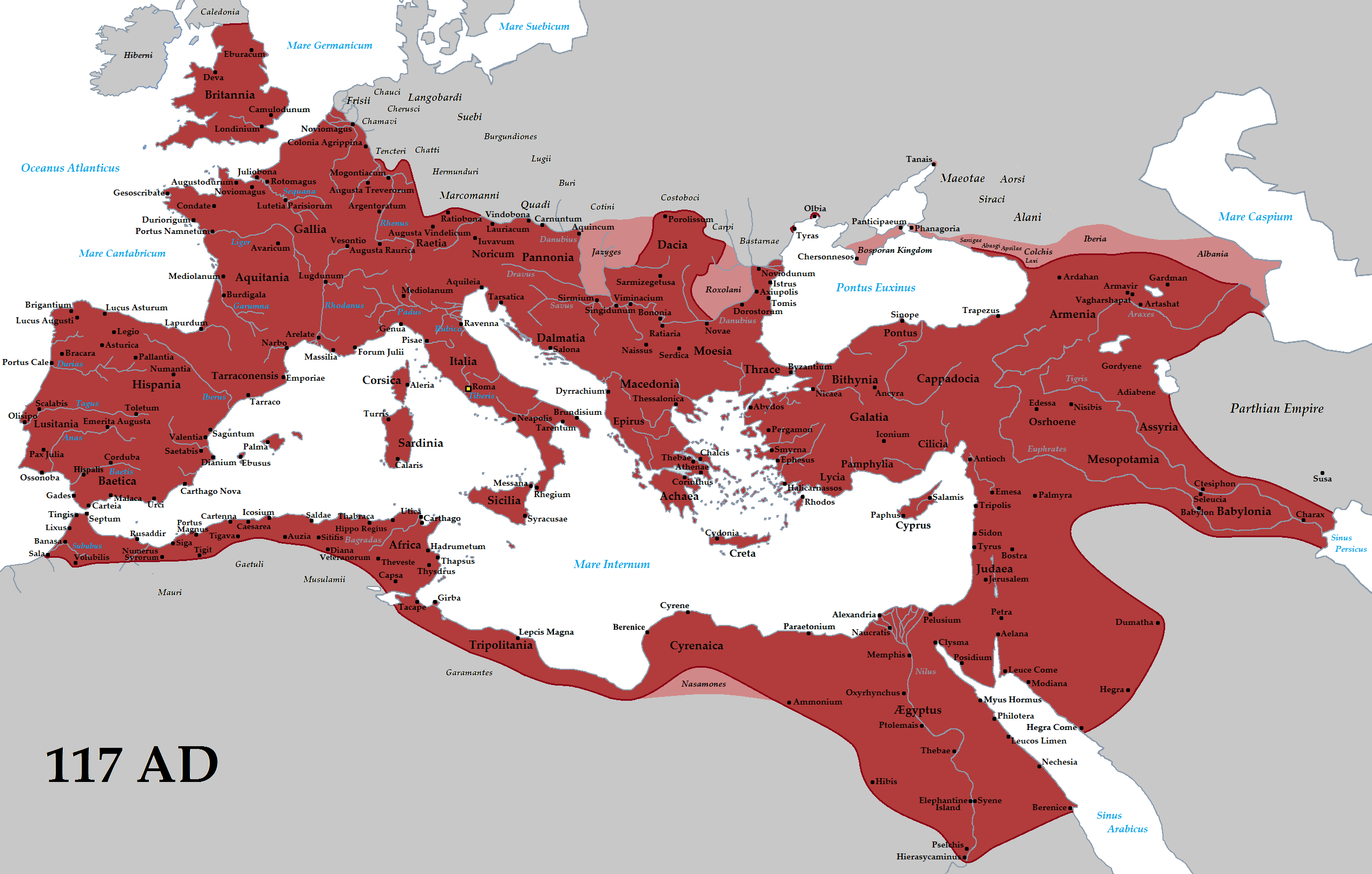

西元117年羅馬帝國極盛時期版圖

西元395年羅馬帝國行政分區圖及拜占庭帝國與西羅馬帝國統治版圖

西元555年拜占庭帝國極盛時期版圖

- 西元69—79年:皇帝「維斯帕先」(Vespasian)在位時期。在其專制統治下,許多抗議帝國行徑的哲學家被趕出羅馬,其中絕大多數為「斯多葛主義」學者,使得這些學者往後高度重視這種對立。

- 西元1—2世紀:當時最重要的法學派—「薩賓尼學派」(Sabinian School)和「普羅庫拉斯學派」(Proculean School), 前者偏向保守而後者偏向進步,各自由「斯多葛主義」和「伊比鳩魯主義」擷取倫理觀點,並且在當時羅馬嶄新的法學領域中,進行思想上的競爭,最終由「帕皮尼安」(Papinian)整合兩者。

- 西元117—138年:皇帝「哈德良」(Hadrian)在位時期。在法學家和貴族推崇哲學的時代背景下, 其對希臘文化的熱愛,更加放大了其對哲學的熱愛。他曾經在遊歷希臘時,參加哲學家所舉辦的講座,並且嘗試在中央規劃階段投資鉅資,以復興雅典為世界文化中心。

- 西元161—180年:皇帝「馬可.奧里略」(Marcus Aurelius)在位期間。身為哲學家,其著作「沉思錄」,為後世理解古代「斯多葛主義」的最重要來源之一;儘管逝世幾個世紀後,「沉思錄」依舊受到了其他作家、哲學家、君主和政治家的讚揚。

- 西元361—363年:皇帝「朱利安」(Julian)在位期間。自小便在哲學家的指導下,研究「新柏拉圖主義」各式學說,同時作為羅馬帝國最後一位異教統治者,將基督教勢力逐出帝國的統治階級,並且提倡恢復希臘化多神教為國教。

- 『古羅馬哲學』

- 西元前88年—204-270年:「中期柏拉圖主義」(Middle Platonism)盛行期間,橫跨『希臘化時期』末期和『羅馬時期』。

- 『起始』西元前88年:「阿斯卡隆的安提阿」(Antiochus of Ascalon)將「柏拉圖主義」,由「懷疑主義」為核心轉變至「折衷主義」為核心,吸納「逍遙學派」及「斯多葛主義」學說,進行三方學說體系的綜合性闡述。

- 『期間』西元前20—50年:「斐洛」(Philo)將「柏拉圖主義」、「斯多葛主義」及「新畢德哥拉斯主義」與「傳統猶太教」進行調和,進而創立「希臘化猶太教」(Hellenistic Judaism),影響日後的「新柏拉圖主義」。

- 運用寓言來協調「希臘哲學」與「猶太教經文」—主要是「妥拉」(Torah),即希伯來聖經前五卷書的彙編,包括《創世記》、《出埃及記》、《利未記》、《民數記》和《申命記》。

- 運用「古希臘共同語」(Koine Greek)撰寫那個時代,關於哲學、政治和宗教的大量著作。

- 『期間』西元46—119年:「普魯塔克」(Plutarch)基於「柏拉圖主義」,對「逍遙學派」保持開放態度,而對於「斯多葛主義」某些學說細節,雖然同樣保持開放,卻仍然會對其進行批評。

- 『期間』西元約160年:「阿帕米亞的努梅尼烏斯」(Numenius of Apamea)將「柏拉圖主義」與「新畢德哥拉斯主義」進行調和,藉由將柏拉圖哲學追溯至畢德哥拉斯,來恢復柏拉圖哲學的純潔性,影響了日後的「新柏拉圖主義」。

- 『結束』西元204—270年:「普羅提諾」(Plotinus)透過其教師「阿蒙尼烏斯.薩卡斯」(Ammonius Saccas),而間接受到印度思想的影響,使得「新柏拉圖主義」被認爲與「印度哲學」(Indian Philosophy),尤其是與其中的「數論哲學」(Samkhya),存在許多相似之處。

- 『古羅馬哲學』

- 西元204-270—540年:「新柏拉圖主義」(Neoplatonism)盛行期間,橫跨『羅馬時期』。後世將其視為對「柏拉圖主義」進行的東方式扭曲。哲學廣泛影響『古典時期』末期、『中世紀』及『義大利文藝復興時期』。啟發數世紀以來「異教」(Paganism)、「猶太教」(Judaism)、「基督教」(Christianity)、「諾斯底教」(Gnosticism)和「早期伊斯蘭教」(Early Islam)的「形而上學者」和「神秘主義者」。影響眾多宗教內主流神學概念的戒律。

- 『起始』西元204—270年:「普羅提諾」(Plotinus)開啟了一系列思想,其共同思想之一是「一元論」,即所有現實都可以源自單一原則「一」的學說。

- 『期間』西元234—305年:「提爾的波菲里」(Porphyry of Tyre),

- 『期間』西元245—325年:「揚布利庫斯」(Iamblichus),

- 『期間』西元412—485年:「普羅克盧斯.利西烏斯」(Proclus Lycius),其闡述一個最詳盡且最完善的「新柏拉圖主義」體系,使得後世藉其間接影響「拜占庭哲學」(Byzantine philosophy)、「早期伊斯蘭哲學」(Early Islamic philosophy)、「經院哲學」(Scholastic philosophy)和「德國唯心主義」(German Idealism)。「黑格爾」將其所闡述的柏拉圖神學,視為從古代到現代、從古代哲學到基督教的真正轉折點。

- 『結束』西元480—540年:「西里西亞的辛普利修斯」(Simplicius of Cilicia)致力於將「柏拉圖主義」與「逍遙學派」進行調和,並且努力從原始資料中汲取對「古希臘哲學」的透徹了解,而撰寫大量關於「亞里斯多德」著作的文章,使其成為古代異教最後一位偉大的哲學家。

- 西元313年:「羅馬帝國」皇帝「君士坦丁大帝」,承認「基督教」在羅馬帝國內的合法地位。

- 西元380年:「羅馬帝國」皇帝「狄奧多西一世」,宣佈三位一體的「基督教」為正統,並為「羅馬帝國」國教。

- 西元410年:一些「新柏拉圖主義」的重要學者,選擇在「雅典」重建「柏拉圖學院」。

- 西元529年:「拜占庭帝國」皇帝「查士丁尼一世」(Justinian I),因為學院教授們活躍的異教信仰,下令關閉「雅典」的「柏拉圖學院」,但其它位於「君士坦丁堡」(Constantinople)、「安提柯」(Antioch)、「亞歷山大」(Alexandria)及「加薩」(Gaza)的「柏拉圖學院」,仍然在其帝國中心持續運作。