14世紀亞美尼亞手稿中的亞歷山大大帝

- 西元前323—前31/30年:「希臘化時期」(Hellenistic Period)展開。

- 『特色』「希臘王國」建立,並輸入希臘殖民者、文化和語言,範圍最遠可達現代印度。

- 『特色』「希臘王國」受在地文化影響,在認為有益、必要或方便之處採用當地做法。

- 『特色』「古希臘世界」與「西亞、東北非和西南亞世界」相融合,隨後產生「希臘化文化」。

- 『起始』西元前323年:「亞歷山大大帝」逝世。

- 『期間』西元前323年:舉辦「巴比倫分治」會議,劃分出「馬其頓帝國」領土的歸屬。

- 『期間』西元前323—前322年:「拉米亞戰爭」爆發,雅典及其聯盟反抗「馬其頓帝國」未果。

- 『期間』西元前322—前281年:「繼業者戰爭」爆發,「馬其頓帝國」歐洲及亞洲地區領土歸屬大致底定,而亞洲地區王朝的統治勢力漸趨穩定。

- 『期間』西元前280—前275年:「高盧人」入侵希臘地區,最終遭擊退而部分殘餘勢力,定居於「色雷斯」與「小亞細亞」。

- 『期間』西元前275—前31/30年:「馬其頓帝國」亞洲地區版圖,因應內外部勢力威脅,呈現出動態的消長。

- 『結束』西元前31年:「羅馬帝國」崛起而「亞克興海戰」爆發,「托勒密王國」參與其中勢力的對抗。

- 『結束』西元前30年:「羅馬帝國」征服「托勒密王國」,消滅最後一個主要的希臘化王國。

- 『留名青史』

- 西元前337—前283年:「德米特里一世.波利奧塞特斯」(Demetrius I Poliorcetes)所參與的圍城戰並非全部戰勝,但涉入許多圍城戰的創新,卻使得他在全球圍城戰歷史中,留下了顯著的功績。主要在於他大量使用「圍城武器」(Siege Engine),並且建立有效的「後勤程序」(Logistical Procedures),來支援相較以往更大規模的戰役,同時廣泛使用「兩棲作戰」(Amphibious Warfare ),促使最終能夠以非常快速的步調,執行他的圍城行動。不僅僅如此,他還充分利用軍事工事的技能,透過「防禦工事」(Defensive Architecture)強化如「雅典」(Athen)及「科林斯」(Corinth)等城邦。

- 西元前319—前272年:「伊庇魯斯的皮洛士」(Pyrrhus of Epirus)的軍隊在西元前280年的「赫拉克利亞戰役」(Battle of Heraclea)和西元前279年的「阿斯庫倫戰役」(Battle of Asculum)中擊敗羅馬人,卻遭受了不可取代的傷亡。雖然羅馬人也遭受了更大的傷亡,但他們可以從更多資源逐漸復原,因此傷亡對羅馬人的影響,將會小於皮洛士於戰役中的損失。因此,後世人提及「皮洛士勝利」(Pyrrhic Victory),便意指為一場代價高昂的勝利。

- 西元前323年:「亞歷山大大帝」逝世後,舉辦第一次會議來決定帝國領土劃分及歸屬,現代稱為「巴比倫分治」(Partition of Barbylon)。

- 『結束』「馬其頓帝國」國王為「腓力三世」(Philip III)(西元前323—前317年),其為「亞歷山大大帝」同父異母的兄弟,同時遷都「巴比倫尼亞」(Babylonia)。

- 『結束』「佩爾狄卡斯」(Perdiccas)擔任攝政王,以因應新任國王年幼情勢。

- 『結束』帝國領土被軍隊將領、地方總督和統治者,劃分出「總督轄區」進行統治。

西元前323年巴比倫分治後,馬其頓帝國總督及其治理轄區分佈圖。

- 西元前323—前322年:「拉米亞戰爭」(Lamian War)爆發。

- 『起始』「雅典」和其它希臘國家聯盟形成大型聯盟,試圖結束「馬其頓王國」對「希臘大陸」的霸權統治。

- 『結束』「馬其頓王國」戰勝,標誌著自治的希臘世界由此滅亡。

- 『結束』雅典經濟遭逢災難,大多數建築興建被停止,大理石和金屬工業消亡,三世紀初也遭受了飢荒。

- 西元前322—前281年:「亞歷山大大帝」逝世後,「繼業者戰爭」(Wars of the Diadochi)或稱為「亞歷山大繼承者戰爭」(Wars of Alexander’s Successors)爆發。「亞歷山大大帝」將領們爆發一系列的軍事衝突,以爭奪其死後帝國的統治權。

- 西元前321—前319年:「第ㄧ次繼業者戰爭」爆發。《參照 “歐洲重要紀事:馬其頓政權、王朝與君主” 》

- 『起始』西元前321年:「赫勒斯滂海峽戰役」(Battle of the Hellespont)爆發。「歐邁尼斯」(Eumenes)戰勝「克拉特魯斯」(Craterus)與「涅奧普托勒摩斯」(Neoptolemus),後兩者戰死。

- 『期間』西元前321年:「佩爾狄卡斯」入侵「埃及」失敗,被其將領們殺害,而「塞琉古」為其一。

- 『期間』西元前321年:軍隊將領再次舉行會議,修改「巴比倫分治」的協議,重新劃分各轄區的領地,現代稱為「特里帕拉迪蘇斯分治」(Partition of Triparadisus)。

- 「亞歷山大四世」(Alexander IV)(西元前323/322—前309年)與「腓力三世」共治「馬其頓帝國」,前者為「亞歷山大大帝」之子,同時遷都回「馬其頓帝國」。

- 「安提帕特」(Antipator):新任攝政王以取代被殺害的「佩爾狄卡斯」,同時為治理「馬其頓」(Macedon)、「伊利里亞」(Illyria)、「伊庇魯斯」(Epirus)及「希臘」(Greece)的總督,實質掌握「馬其頓帝國」歐洲地區的控制權。

- 「卡山德」(Cassander):戰友團指揮官和「安提帕特」之子,同時為「安提帕特里德王朝」(Antipatrid Dynasty)(西元前302—前294年)創始人,該王朝曾統治「馬其頓帝國」。

- 「利西馬科斯」(Lysimachus):治理「色雷斯」(Thrace)的總督。

- 「托勒密一世.索特」(Ptolemy I Soter):治理「利比亞」(Libya)及「埃及」(Egypt)的總督。

- 「塞琉古一世.尼卡托」(Seleucus I Nicator):治理「巴比倫尼亞」(Barbylonia)的總督。

- 「安提柯一世.獨眼」(Antigonus I Monophthalmus):治理「大弗里吉亞」(Greater Phrygia)、「旁菲利亞」(Pamphylia)及「利西亞」(Lycia)的總督,同時為「馬其頓帝國」亞洲地區的總督,實質掌握此處的控制權。同時為「安提柯王朝」(Antigonid Dynasty)(西元前306—前168年)創始人,該王朝持續統治「馬其頓帝國」,直至被「羅馬共和國」征服。

- 『結束』「安提帕特」與「托勒密」結盟,並且進軍亞洲地區與「安提柯」聯手,欲徹底擊潰效忠「佩爾狄卡斯」殘餘的總督勢力。

- 『結束』西元前319年:「奧爾基尼亞戰役」(Battle of Orkynia)爆發。「安提柯」率軍戰勝,並將「歐邁尼斯」(Eumenes)圍困。

- 『結束』西元前319年:「克里托波利斯戰役」(Battle of Cretopolis)爆發。「安提柯」率軍再次戰勝,俘虜了戰死後殘餘的「佩爾狄卡斯」軍力。

- 西元前319—前315年:「第二次繼業者戰爭」爆發。《參照 “歐洲重要紀事:馬其頓政權、王朝與君主” 》

- 『起始』西元前319年:「安提帕特」年老患病而逝世,選擇「波利伯孔」(Polyperchon)繼任攝政王,引發其子「卡山德」的不滿,而選擇與「安提柯」結盟,欲奪回攝政王職位。

- 『期間』「安提柯」征戰「白衣克萊圖斯」(Cleitus the White)告捷,使其逃往「馬其頓帝國」與「波利伯孔」結盟

- 『期間』「波利伯孔」及「白衣克萊圖斯」結盟後,率軍南下逼迫希臘眾城邦與他們同盟,遭遇「卡山德」及「安提柯」結盟的軍力對抗,最終連同「亞歷山大四世」逃往「伊庇魯斯」,與「亞歷山大大帝」母親「奧林匹亞斯」(Olympias)聯手,重新入侵「馬其頓帝國」。

- 『期間』「腓力三世」與其妻逃往「卡山德」之處,卻在中途被俘虜,雙雙選擇自殺而身亡。

- 『期間』「卡山德」軍隊於「馬其頓帝國」擊潰「波利伯孔」勢力,並殺害「奧林匹亞斯」,控制了「亞歷山大四世」及其母親,進而掌控了「馬其頓帝國」的歐洲控制權。

- 『期間』「歐邁尼斯」選擇加入「波利伯孔」的行列,進軍「腓尼基」並組成海軍,與「安提柯」下屬所組成的海軍對抗下,最終戰敗。

- 『期間』「安提柯」率軍追擊向東逃竄的軍隊,「歐邁尼斯」在東部大多數總督轄區,集結了額外龐大的軍力。

- 『期間』西元前317年:「帕拉伊塔肯戰役」(Battle of Paraitakene)爆發,雙方沒有顯著的輸贏結果。

- 『期間』西元前315年:「加比埃內戰役」(Battle of Gabiene)爆發,雙方沒有顯著的輸贏結果,但「安提柯」掠奪了一些敵軍領地。

- 『結束』「安提柯」利用這些征服領地,賄絡為「歐邁尼斯」效力且所向無敵的「銀盾兵」(Argyraspides),使得「安提柯」處決「歐邁尼」,結束了帝國亞洲地區的戰亂。

- 『結束』西元前315年:「安提柯」和「卡山德」結盟贏得戰爭,「馬其頓帝國」領土治理權重新分配。

- 「卡山德」控制「馬其頓帝國」歐洲地區,除「伊庇魯斯」及「色雷斯」以外。

- 「安提柯」基於「小亞細亞」,控制「馬其頓帝國」亞洲地區,除「敘利亞」以外。

- 「利西馬科斯」控制「色雷斯」。

- 「托勒密」控制「埃及」、「敘利亞」(Syria)或稱為「大敘利亞」(Greater Syria)或「敘利亞—巴勒斯坦」(Syria-Palestine)(約略為黎凡特)、「昔蘭尼加」(Cyrenaica)(現今利比亞東部地區)及「塞浦路斯」(Cyprus)。

敘利亞或大敘利亞或敘利亞—巴勒斯坦版圖,有時候亦指科勒—敘利亞。約略等同於黎凡特,亦即約略為現今敘利亞、黎巴嫩、巴勒斯坦、以色列及約旦。

- 西元前315—前309年:「第三次繼業者戰爭」爆發。《參照 “歐洲重要紀事:馬其頓政權、王朝與君主” 》

- 『起始』「馬其頓帝國」亞洲地區各總督,不樂見「安提柯」控制帝國整個亞洲地區,於是提議重新分配轄區,以及分享其奪取的財寶。

- 割讓「小亞細亞」的「利西亞」(Lycia)及「卡帕多西亞」(Cappadocia)給「卡山德」。

- 割讓「小亞細亞」的「赫勒斯滂弗里吉亞」(Hellespontine Phrygia)或稱為「小弗尼吉亞」(Lesser Phrygia)給「利西馬科斯」。

- 割讓「敘利亞」給「托勒密」。

- 割讓「巴比倫尼亞」給「塞琉古」。

希臘羅馬時期安納托利亞分區圖

小弗尼吉亞版圖。

- 『期間』「安提柯」不從選擇開戰,面對「卡山德」、「利西馬科斯」、「托勒密」及「塞琉古」的聯盟。

- 『期間』西元前314年:「安提柯」入侵「托勒密」控制的「敘利亞」(包含「腓尼基」),並且圍困其中的城市。

- 『期間』「卡山德」及「托勒密」支持「阿桑德」(Asander),由其轄區「卡里亞」(Caria)對抗鄰近「安提柯」所治理的「利西亞」(Lycia)、「里底亞」(Lydia)及「大弗尼吉亞」(Greater Phrygia)即「弗尼吉亞」(Phrygia)。

- 『期間』「安提柯」派遣軍隊前往「伯羅奔尼撒」,召集傭兵與「卡山德」作戰,另外與控制當地的「波利伯孔」勢力結盟,同時藉由宣告希臘人自由,以拉攏更多當地兵力。

- 『期間』「安提柯」派遣軍隊前往「赫勒斯滂海峽」(Hellespont)及現今「達達尼爾海峽」(Dardanelles),成功切斷「卡山德」與「利西馬科斯」和「阿桑德」的聯繫,並且佔領「小亞細亞」西北部地區,甚至入侵「愛奧尼亞」(Ionia),將「阿桑德」四方圍困住。

- 『期間』西元前312年:「加薩之戰」(Battle of Gaza)爆發。「安提柯」親自前往征戰「阿桑德」,派遣其子「德米特里一世.波利奧塞特斯」(Demetrius I Poliorcetes)率領軍隊,前往保護「敘利亞」(包含「腓尼基」),而「托勒密」及「塞琉古」自「埃及」北上入侵,雙方對戰而「德米特里」戰敗。

- 『期間』「塞琉古」開始進軍東部地區,進而重新控制了「巴比倫尼亞」。

- 『期間』「安提柯」派遣軍隊與「卡山德」作戰,親自進軍「敘利亞」(包含「腓尼基」),致使戰敗的「托勒密」撤離此些地區,而命令「德米特里」持續向東追擊「塞琉古」。

- 『期間』西元前311—前309年:「巴比倫戰爭」(Babylonian War)爆發。

- 『起始』「安提柯」牽制住「卡山德」、「托勒密」及「利西馬科斯」而達成勢力均衡,但親自向東加入征戰「塞琉古」的行列。

- 『期間』「塞琉古」戰勝,「安提柯」撤退並承認「巴比倫尼亞」(Babylonia)、「米底亞」(Media)和「埃蘭」(Elam)屬於「塞琉古」。

- 『期間』「塞琉古」持續向東擴張,直至遭遇「孔雀帝國」的阻力,抵達現今「巴基斯坦」及「印度河谷」,最終佔據現今「伊朗」和「阿富汗」全數領土。

- 『結束』「塞琉古帝國」誕生,控制了「亞歷山大大帝」以前東部總督轄區的領土。

- 『結束』西元前309年:「卡山德」殺害國王「亞歷山大四世」及其母親,結束了長達近四百年統治「馬其頓帝國」的「阿吉德王朝」(Argead Dynasty)(西元前700—前309年)。舉國上下並不知道「亞歷山大四世」死訊,依舊認為其為國王。

- 『結束』西元前309年:「馬其頓帝國」領土治理權重新分配。

- 「卡山德」:統治「馬其頓」及「色薩利」(Thessaly)。

- 「利西馬科斯」:統治「色雷斯」。

- 「安提柯」:統治「小亞細亞」及「敘利亞」(包含「腓尼基」)。

- 「塞琉古」:統治「安提柯」領土以外的其餘東部轄區。

- 「托勒密」:統治「埃及」、「昔蘭尼加」及「塞浦路斯」。

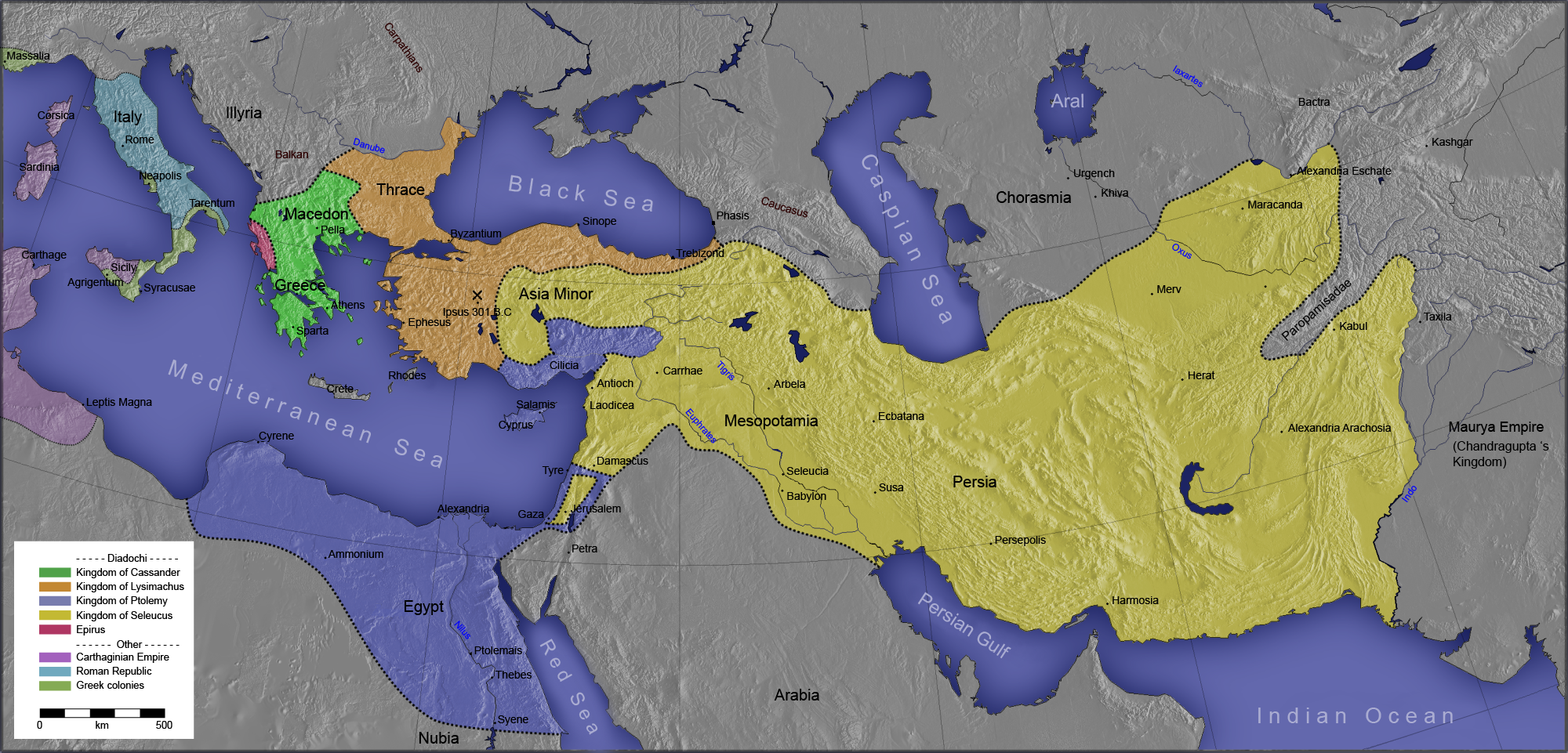

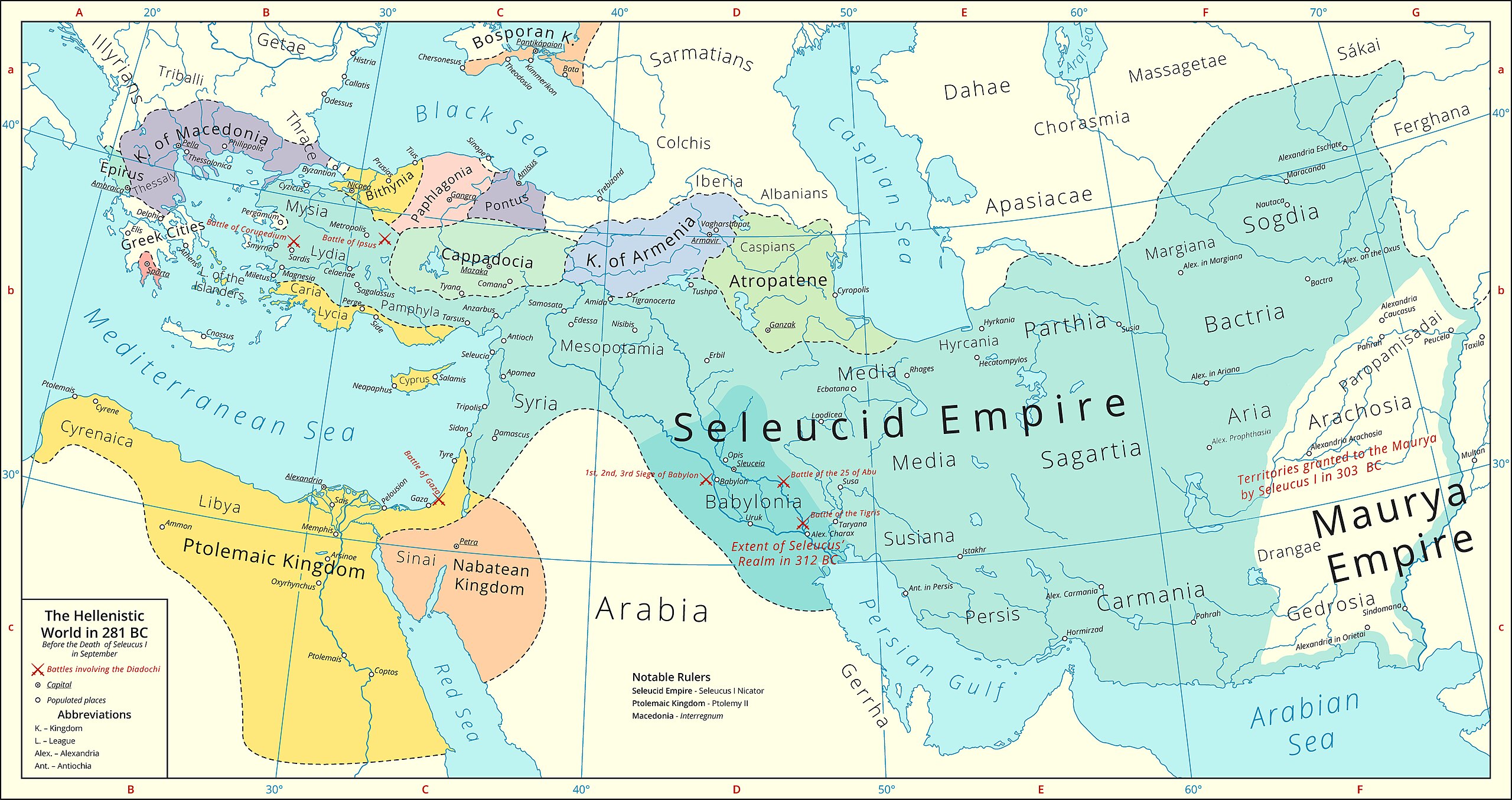

西元前303年希臘化世界各王國版圖(主要為五位繼承者:「卡山德」、「利西馬科斯」、「安提柯」、「托勒密」及「塞琉古」所統治領土)

- 西元前307—前301年:「第四次繼業者戰爭」爆發。《參照 “歐洲重要紀事:馬其頓政權、王朝與君主” 》

- 『起始』「安提柯」重新發動征戰,派遣其子「德米里特」進攻希臘地區,欲取得對此控制權。

- 『期間』西元前307年:「德米里特」攻陷「雅典」,並驅逐「卡山德」所委任的總督,宣告座城市由此開始自由。

- 『期間』西元前306年:「薩拉米斯戰役」(Battle of Salamis)爆發。「德米里特」轉向入侵「塞浦路斯」,並徹底擊敗「托勒密」的海上艦隊,使得「安提柯」獲得「國王」的頭銜,而其將此頭銜賜予「德米里特」。

- 『期間』西元前305—前304年:「羅德島圍城戰」(Siege of Rhodes)爆發。「羅德島」(Rhodes)為商業共和國,並且擁有強大的海軍而控制海琴海入口,使得「德米里特」擔憂其與「托勒密」緊密關係將帶來重大威脅,選擇以龐大艦隊予以襲擊。

- 儘管「德米里特」在後勤、戰略和工程方面賦予出色的努力,由於「羅德島」嚴密的防禦,外加上「卡山德」、「利西馬科斯」及「托勒密」軍隊馳援,使得圍攻近一年後依舊沒有顯著結果。

- 「羅德島」最終與「安提柯」與「德米里特」簽訂和平協議,承諾在其與「托勒密」對戰中保持中立。

- 『期間』西元前304年:「卡山德」圍攻「雅典」,「德米里特」集結龐大艦隊前往應戰,並且與「維奧蒂亞聯盟」(Boeotia League)和「埃托利亞聯盟」(Aetolian League)重新結盟,解除了「雅典」的圍困,隨後將「卡山德」勢力驅逐出希臘中部。

巴爾幹半島南端希臘地區,包含希臘大陸與希臘群島

西元前192年亞該亞聯盟及希臘中部、伯羅奔尼撒半島各聯盟分佈圖。

- 『期間』西元前303年:「德米特里」持續向南征戰「伯羅奔尼撒」,將北部和中部內入其陣營治理。

- 『期間』西元前303—前302年:「德米里特」組成新的「科林斯聯盟」(League of Corinth),由其與「安提柯」擔任總理,防禦希臘城邦遭遇其敵人或「卡山德」勢力侵襲。

- 『期間』「安提柯」拒絕「卡山德」的妥協,「德米里特」北上進攻「色薩利」,雙方戰事於此僵持不下。

- 『期間』「卡山德」求助下,「利西馬科斯」由「小亞細亞」入侵襲擊,使得「德米里特」率軍前往援助「安提柯」。

- 『期間』「利西馬科斯」在「卡山德」協助下,佔領了「小亞細亞」西部大部分地區,但被「安提柯」及「德米里特」於「伊普蘇」(Ipsus)圍困而孤立。

- 『結束』西元前301年:「伊普蘇戰爭」(Battle of Ipsus)爆發。「塞琉古」前來干預「利西馬科斯」圍困,使得「卡山德」、「利西馬科斯」及「塞琉古」結盟,一同對抗「安提柯」及「德米里特」。

- 『結束』「科西馬科斯」基於「色雷斯」,向東更進一步擴展勢力,併吞「小亞細亞」西部及北部地區。

- 『結束』「安提柯」戰敗身亡,其治理領土再次被瓜分。

- 『結束』「德米里特」逃回希臘地區,以此處殘餘勢力持續治理。

- 『結束』「塞琉古」基於大多數東部轄區,向西更進一步擴展勢力,併吞「敘利亞」及「小亞細亞」東部地區。

- 『結束』「托勒密」基於「埃及」、「昔蘭尼加」及「塞浦路斯」,向北進一步擴展勢力,併吞「小亞細亞」西南部地區。

西元前301年伊普蘇戰爭後,希臘化世界各王國版圖。(由左至右,紫色:迦太基帝國、青色:羅馬共和國、草綠色:希臘殖民地、紅色:伊庇魯斯、青綠色:馬其頓王國、橘色:利西馬科斯王國、藍色:托勒密王國、黃色:塞琉古帝國)

- 西元前298—前285年:「德米特里」、「利西馬科斯」與「皮洛士」爭奪「馬其頓王國」王位,最終由「利西馬科斯」登上王位、「皮洛士」撤回「伊庇魯斯」,而「德米里特」戰敗後於監禁中逝世。《參照 “歐洲重要紀事:馬其頓政權、王朝與君主” 》

- 『起始』西元前298年:「卡山德」逝世。

- 『起始』西元前297年:「皮洛士」在「卡山德」於西元前302年罷黜其「伊庇魯斯」王位後,在「托勒密」支持下重登王位。

- 『起始』「德米里特」控制「伯羅奔尼撒」及「愛琴海諸島」。

- 『起始』「利西馬科斯」控制「色雷斯」及「小亞細亞」西部和北部地區。

- 『起始』「皮洛士」控制「伊庇魯斯」。

巴爾幹半島南端希臘地區,包含希臘大陸與希臘群島

- 『期間』西元前297年:「卡山德」之子「安提帕特一世」(Antipater I)及「亞歷山大五世」(Alexander V)繼位。

- 『期間』西元前294年:「安提帕特」謀殺自己母親後,將「亞歷山大」由王位罷黜。

- 『期間』西元前294年:「亞歷山大」向「皮洛士」及「德米特里」尋求幫助,以恢復自身王位。

- 『期間』西元前294年:「德米特里」罷黜「安提帕特」後,殺害「亞歷山大」,自行登上「馬其頓王國」王位。

- 『期間』西元前294年:「安提帕特」逃往「色雷斯」後,慘遭「利西馬科斯」殺害。

- 『期間』西元前293年:「維奧蒂亞人」(Boeotians)反抗「德米里特」的統治,最終叛亂被其鎮壓。

西元前192年亞該亞聯盟及希臘中部、伯羅奔尼撒半島各聯盟分佈圖。

- 『期間』西元前292—前291年:「底比斯圍城戰」(Siege of Thebes)爆發。「底比斯」為「維奧蒂亞」(Boeotia)中部的城市,再度爆發叛亂,儘管用了攻城機械,「底比斯」激烈的抵抗,以致於攻城進度緩慢,但最終還是被攻陷,少數叛亂領導人被處決。

- 『期間』西元前292年:「皮洛士」趁機向東攻佔「色薩利」,但「德米里特」之子「安提柯二世·戈納塔斯」(Antigonus II Gonatas)將其擊退回「伊庇魯斯」。

- 『期間』西元前289年:「德米特里」入侵「皮洛士」位於希臘地區的盟友—「埃托利亞聯盟」(Aetolian League),在其拒絕戰鬥後,「德米特里」派遣分隊入侵「伊庇魯斯」,途中「皮洛士」所率領軍隊,重創其分隊而撤退,使得「德米特里」率軍返回「馬其頓王國」。

- 『期間』西元前289年:「皮洛士」趁「德米特里」重病之際,襲擊並掠奪「馬其頓王國」,但優勢兵力鎮守使其撤退。

- 『期間』西元前288年:「塞琉古」、「托勒密」及「利西馬科斯」同盟,並且藉由「皮洛士」對「德米里特」的敵意而拉攏他,一起對抗「德米里特」欲重新奪回,其父親「安提柯」位於亞洲地區的舊領地,但「德米里特」也同時以賜予「馬其頓王國」領地的方式,試圖拉攏「皮洛士」加入其陣營。

- 『期間』西元前288年:「托勒密」率領軍隊及艦隊對抗「德米特里」的盟友,而「利西馬科斯」則自「色雷斯」率軍對抗「德米特里」。

- 『期間』西元前288年:「皮洛士」表態對抗「德米里特」,故率軍趁機攻佔「馬其頓王國」西部及南部地區,由於「德米里特」無意料到,以致於淪陷。

- 『期間』西元前288年:「德米里特」由「色雷斯」返回,但軍隊得知「馬其頓王國」淪陷,卻投奔「皮洛士」而轉向對抗獨裁的「德米里」,以致於「德米里」逃離。

- 西元前288年:「利西馬科斯」與「皮洛士」登上王位,共同統治「馬其頓王國」,前者統治東部,而後者統治西部。

- 『期間』西元前287年:「雅典圍城戰」(Seige of Athens)爆發。「德米特里」圍困「雅典」,使得「雅典人」集結公民軍隊擊退駐紮敵軍,但「德米特里」再度集結軍隊圍困,使得「雅典人」向「皮洛士」尋求幫助,最終由其擊退「德米特里」。

- 『期間』西元前286年:「德米里特」襲擊「利西馬科斯」位於亞洲地區的領地,促使「皮洛士」襲擊「德米里特」位於「色薩利」的駐軍因應,最終擊退其子「安提柯」,並且獲得其講和的「色薩利」領土。

- 『期間』西元前285年:「德米特里」於亞洲地區取得優勢,但饑荒及瘟疫蔓延,摧毀了其大部分的部隊,在請求「塞琉古」協助後,卻遭其擊敗而軍隊叛逃後被俘虜,使得「利西馬科斯」得以順勢藉此削弱「皮洛士」的勢力。

- 『期間』西元前285年:「利西馬科斯」與時任「托勒密王國」國王「托勒密二世.費拉德爾菲斯」(Ptolemy II Philadelphus)妹妹聯姻,藉此阻隔「皮洛士」與「托勒密王朝」間的盟友關係;同時,「利西馬科斯」對「皮洛士」於希臘的主要盟友「埃托利亞人」(Aetolians),施以大量捐款,藉此疏離他們之間的關係。

- 『期間』西元前285年:「利西馬科斯」入侵「皮洛士」於「馬其頓王國」西部的領地,「皮洛士」在無法與其匹敵下,選擇撤退並與「德米特里」之子「安提柯」結盟應戰。

- 『期間』西元前285年:「利西馬科斯」藉由政戰宣傳,將「皮洛士」貶為外國人士,藉此喚起「馬其頓王國」軍隊的愛國主義精神,最終軍隊轉而反抗「皮洛士」,促使其撤退回「伊庇魯斯」。

- 『結束』西元前283年:「德米特里」在被「塞琉古」監禁中逝世。

- 西元前285—前281年:「利西馬科斯」和「塞琉古一世.尼卡特」於亞洲地區的領土鬥爭。「托勒密一世.索特」年老逝世、「利西馬科斯」戰死、「塞琉古ㄧ世.尼卡特」遇刺身亡,「馬其頓王國」、「托勒密王國」及「塞琉古帝國」皆由繼承者下一代繼任王位。《參照 “歐洲重要紀事:馬其頓政權、王朝與君主” 》

- 『前情』西元前287年:「托勒密.塞勞努斯」(Ptolemy Ceraunus)為「托勒密一世.索特」與「安提帕特」女兒所生兒子,原為「托勒密王國」王位推定繼承人,但「托勒密二世.費拉德爾菲斯」(Ptolemy II Philadelphus)為「托勒密一世.索特」另與「安提帕特」女兒的侍女所生兒子,卻在「托勒密一世.索特」囑意下,成為王位的繼承人。「托勒密.塞勞努斯」與「托勒密二世.費拉德爾菲斯」之間展開繼承權鬥爭,最終導致前者離開埃及,前往「色雷斯」投靠「利西馬科斯」。

- 『起始』西元前285年:「利西馬科斯」驅離「皮洛士」後,單獨成為「馬其頓王國」的國王,統治著「馬其頓王國」、「色雷斯」與「小亞細亞」西部和北部地區。

- 『期間』西元前284年:「托勒密一世.索特」將「托勒密二世.費拉德爾菲斯」提升為「托勒密王國」共同攝政王。

- 『期間』西元前284年:「阿爾西諾二世」(Arsinoe II)為「托勒密一世.索特」女兒,亦是「利西馬科斯」的第三任妻子,為了使其兒子們成為「馬其頓王國」國王的首要繼承人,連同相關支持人士慫恿下,「利西馬科斯」處死與第一任妻子「尼西亞」(Nicaea),亦是「安提帕特」女兒,所生長子「阿加托克利斯」(Agathocles),此由「托勒密.塞勞努斯」依照指示辦理。

- 『期間』西元前284年:「阿加托克利斯」深受臣民愛戴,「利西馬科斯」將其處死,掀起了許多城市的叛變與動亂。

- 『期間』西元前284年:「萊桑德拉」(Lysandra)為「托勒密一世.索特」女兒,亦是「阿加托克利斯」妻子,隨後連同其兄弟「托勒密.塞勞努斯」,一同逃亡至「塞琉古一世.尼卡特」的宮廷。

- 『期間』西元前282年:「托勒密一世.索特」因年老逝世。

- 『期間』西元前281年:「塞琉古一世.尼卡特」眼見此為襲擊「利西馬科斯」的良機,於是率軍發動戰爭入侵「馬其頓王國」。

- 『期間』西元前281年:「科魯佩迪翁戰役」(Battle of Corupedium)爆發。「塞琉古一世.尼卡特」在親「阿加托克利斯」黨人的幫助下,率軍對戰「利西馬科斯」節節勝利。

- 『結束』「利西馬科斯」不幸戰死。

- 『結束』「塞琉古一世.尼卡特」持續向西擴展勢力,併吞「利西馬科斯」所佔有的「小亞細亞」西部及北部地區。

- 『期間』西元前281年:「托勒密.塞勞努斯」面對父親「托勒密一世.索特」已逝世,並且兄弟「托勒密二世.費拉德爾菲斯」已繼任「托勒密王國」國王,將奪取王位的希望放在「塞琉古一世.尼卡特」,卻換回無盡的失望。

- 『期間』西元前281年:「塞琉古一世.尼卡特」正興致沖沖前往「馬其頓王國」登上王位,卻在途中被「托勒密.塞勞努斯」由背後行刺身亡。「安提柯二世.戈納塔斯」(Antigonus II Gonatas)趁機奪取王位,但被「托勒密.塞勞努斯」擊退。

- 『結束』西元前281年:「托勒密.塞勞努斯」最終親自繼任「馬其頓王國」國王,而「安提阿一世.索特」(Antiochus I Soter)則繼任「塞琉古帝國」皇帝。

西元前281年科魯佩迪翁戰役後,希臘化世界各王國版圖。

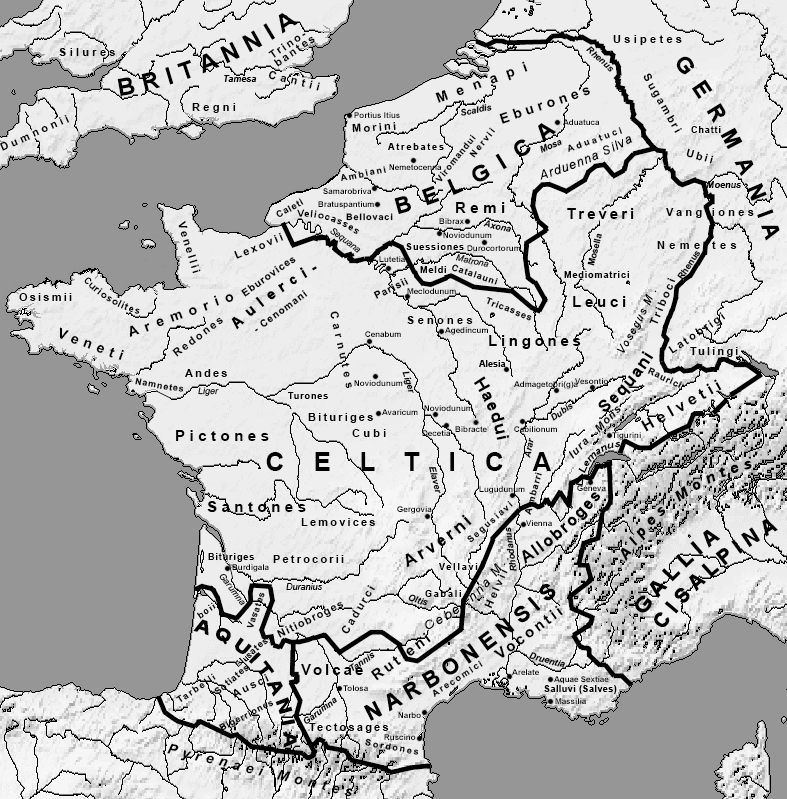

- 「高盧人」起源與遷徙、擴張

- 『凱爾特人』(Celts)為早期居住於現今歐洲及土耳其,並使用「印歐語系」(Indo-European Languages)人們的集合體,透過使用「凱爾特語言」(Celtic Languages)和相似文化加以識別。

- 「凱爾特人」群體主要包含早期分佈於現今地區的各式人群,而各人群間的文化和語言關係,目前不明確且存在爭議。

- 『大陸凱爾特人』(Continental Celts)

- 伊比利亞地區的「凱爾特比利亞人」(Celtiberians)與「加萊奇人」(Gallaeci)。

- 法國、比利時、盧森堡及部分瑞士、荷蘭、德國和義大利北部地區的「高盧人」(Gauls)。

- 歐洲中部—部分法國南部奧西塔尼亞及普羅旺斯、義大利北部、德國東南部巴伐利亞自由州、捷克、奧地利、匈牙利及部分斯洛伐克與波蘭—的「博伊人」(Boii)。

- 土耳其中部的「加拉太人」(Galatians)。

- 『海島凱爾特人』(Insular Celts)

- 英格蘭的「布立吞人」(Britons)。

- 蘇格蘭福斯灣(愛丁堡鄰近港灣)以北的「皮克特人」(Picts)。

- 愛爾蘭、蘇格蘭及曼島的「蓋爾人」(Gael)。

- 歐洲歷史中的「史前歷史」(Prehistory)階段,依序劃分為「石器時代」(SStone Age)、「新石器時代」(Neolithic)、「紅銅時代」(Chalcolithic)、「青銅時代」(Bronze Age)、「鐵器時代」(Iron Age),後續為「記錄/書面歷史」。

- 歐洲歷史中的「記錄/書面歷史」(Written/Recored History)階段,開始於「希羅多德」(Herodotus)(西元前484—前425年)的《歷史》,其大致完成於西元前440年,為已知最古老的歐洲文本,旨在系統地記錄傳統、公共事務和重大事件。

- 西元前12—前8世紀:現今法國東部與南部於「青銅時代」末期已參與「甕城文化」(Urnfield Culture)的發展。

- 西元前7—前6世紀:「鐵器時代」初期發展出「哈爾施塔特文化」(Hallstatt Culture )。

- 西元前500年:「哈爾施塔特文化」已遍及現今法國大部分地區,僅阿爾卑斯山和最西北部除外。

- 西元前7—前6世紀:「拉泰納文化」(Hallstatt Culture)開始興起,大致為「大陸凱爾特文化」的早期形式,並且透過貿易交流,可能受到「古希臘」(Ancient Greek)、「腓尼基」(Phoenicia)及「伊特魯斯坎」(Etruscan)(早期位於義大利北部但隨後被羅馬人征服)等古老地中海文明的影響。

- 西元前5—前4世紀:「拉泰恩文化」迅速傳播發展,而「高盧人」作為文化傳承者,憑藉著控制由「羅納河」(Rhône River)、「塞納河」(Seine River)、「萊茵河」(Rhine River)及「多瑙河」(Danube River)水系所構成的貿易路線,以致於擴張至現今法國、比利時及歐洲中部區域,包括瑞士、德國南部、奧地利及捷克,超出日後西元前1—5世紀「羅馬帝國」的「高盧行省」領土(定義今日高盧一詞)。

- 西元前4—前3世紀初:「高盧人」作為「拉泰恩文化」傳承者,透過氏族聯盟的擴張,更進一步進入義大利北部向東,同時順著「多瑙河」(Danube River)向東,兩路線行至歐洲東南部,乃至於隨後的亞洲西部區域。

- 「潘諾尼亞」(Pannonia):約略現今匈牙利西部、斯洛伐克西部、奧地利東部、克羅埃西亞北部、塞爾維亞西北部、斯洛維尼亞北部及波士尼亞和赫塞哥維那北部

- 「伊利里亞」(Illyria):約略現今阿爾巴尼亞與蒙特內哥羅出發,直至亞德里亞海東岸至多瑙河間的廣大區域。

- 「特蘭西瓦尼亞」(Transylvania):約略現今東部和南部的喀爾巴阡山脈,至西部是阿普塞尼山脈,即羅馬尼亞中部及西北部地區。

- 「小亞細亞」(Asia Minor)中部:約略為現今土耳其安卡拉省和埃斯基謝希爾省。

西元前4—前3世紀初,受拉泰恩文化薰陶的高盧人進行擴張。由東側羅馬高盧行省往中歐及東南歐,即義大利北部、潘諾尼亞、特蘭西瓦尼亞、伊利里亞及小亞細亞中部進行擴張。

西元前58年高盧戰爭前高盧版圖。羅馬帝國將高盧分為五部份:凱爾特卡高盧(Gallia Celtica)、貝爾吉加高盧(Gallia Belgica)、山南高盧(Gallia Cisalpina)、山北高盧(Gallia Narbonensis)及阿基坦高盧(Gallia Aquitaine)。

- 西元前390—前28年:「高盧人」進入義大利北部,即日後的「山南高盧」(Gallia Cisalpina),以致於隨後爆發耗時近400年的「羅馬—高盧戰爭」(Roman–Gallic Wars),其由一系列間斷的戰役所構成,最終戰敗而完全置於「羅馬人」控制之下。

- 西元前3世紀初:「高盧人」進入歐洲東南部後,再入侵「巴爾幹半島」(Balkan Peninsula)上的「馬其頓王國」,以及隨後於希臘中部地區爆發「溫泉關戰役」(Battle of Thermopylae),最終戰敗轉往「小亞細亞」中部定居。

- 西元前358—前281年:「高盧人」(Gauls)按兵不動,而數次嘗試入侵希臘地區,卻未能成功。《參照 “歐洲重要紀事:馬其頓政權、王朝與君主” 》與《參照 “東南歐的凱爾特人定居點” 》

- 『伊利里亞人』(Illyrians)、『色雷斯人』(Thracians)及『希臘人』(Greeks)為早期居住於現今巴爾幹半島及周邊地區,並使用「印歐語系」(Indo-European Languages)的三大人群,分別透過使用「伊利里亞語言」(Illyrian Languages)、「色雷斯語言」(Thracian Languages)及「希臘語言」(Hellenic Languages)加以區別。

- 西元前358—前337年:「馬其頓王國」為「腓力二世」在位期間,「伊利里亞人」處於與「希臘人」交戰的狀態,導致其西翼軍力薄弱。

- 西元前336—前323年:「馬其頓王國」為「亞歷山大大帝」在位期間,有鑒於其軍力強大,「高盧人」不敢貿然向南推進,故「高盧人」的遠征,僅集中於「伊利里亞」地區的部落。

- 西元前335年:「亞歷山大大帝」在率領「科林斯聯盟」向東征服「波斯帝國」前,首先向北對「色雷斯」而後再向西對「伊利里亞」部分地區進行征戰,確保重新控制住「馬其頓王國」北方情勢後,最終向南征服古希臘地區。

- 西元前335年,「高盧人」派代表參拜「亞歷山大大帝」,被視為對「馬其頓王國」的軍事實力進行評估。

- 西元前310年:「亞歷山大大帝」逝世後,「凱爾特人」率軍深入侵襲「伊利里亞」地區,卻被當地人擊敗。

- 西元前298年:「高盧人」揮軍南下入侵「馬其頓王國」及「色雷斯」,卻慘敗於時任國王「卡山德」,而受阻於現今保加利亞中部「巴爾幹山脈」(Balkan Mountains),但另一大軍持續進軍「色雷斯」,最終定居下來並建立新城鎮,即現今保加利亞首都「蘇非亞」(Sofia)。

- 西元前281年:「科西馬科斯」逝世後,「色雷斯」位於「多瑙河」的邊境,猶如對「高盧人」敞開大門。貪求戰利品、人口過剩及飢荒,皆被視為「高盧人」入侵的根本原因。

- 西元前280—前275年:「高盧人」(Gauls)入侵希臘地區,造成「馬其頓王國」潰敗,而促使希臘中部重組聯盟對抗,最終戰勝逆轉頹喪情勢,隨後部分殘餘勢力定居「色雷斯」與「小亞細亞」。《參照 “歐洲重要紀事:馬其頓政權、王朝與君主” 》與《參照 “東南歐的凱爾特人定居點” 》

- 『起始』西元前280年:「高盧人」離開「潘諾尼亞」(Pannonia)後,兵力約八萬五千人,分為三路向南入侵希臘地區。

- 「塞瑞斯留斯」(Cerethrius)率軍攻打「特里巴利人」(Triballi)及「色雷斯人」(Thracians),前者早期主要分佈於先今保加利亞北部及塞爾維亞東南部,後者早期主要分佈於現今保加利亞中南部、北馬其頓、希臘東北部、土耳其歐洲區及亞洲區西北部。

- 「布倫努斯」(Brennus)和「阿基科里烏斯」(Acichorius)率軍攻打「派奧尼亞人」(Paeonians),早期主要分佈於現今北馬其頓,其領土東、南、西及北方,分別與「色雷斯」(Thrace)、「馬其頓」(Macedon)、「伊利里亞」(Illyria)及「達達尼亞」(Dardania)相互比鄰。

- 「博爾吉奧斯」(Bolgios)率軍攻打「馬其頓人」(Macedonians)及「伊利里亞人」(Illyrians)。前者早期主要分佈於「馬其頓王國」,而後者早期主要分佈於現今阿爾巴尼亞與蒙特內哥羅出發,直至亞德里亞海東岸至多瑙河間的廣大區域。

西元前3世紀初,受拉泰恩文化薰陶的高盧人,由巴爾幹半島西北側的潘諾尼亞,開始兵分三路南下進行擴張,路線由西向東分別為伊利里亞與馬其頓、派奧尼亞、特里巴利人居住地區與色雷斯。

- 『期間』西元前279年:「博爾吉奧斯」的襲擊,造成「馬其頓王國」國王「托勒密.塞勞努斯」(Ptolemy Ceraunus)被俘虜而斬首身亡。國王身亡前,拒絕「博爾吉奧斯」的外交提議,同時也拒絕「達達尼亞」國王願提供兩萬名士兵的協助。

- 『期間』西元前279年:「馬其頓王國」將領「索斯特尼斯」(Sosthenes of Macedon)接任軍隊指揮,隨後集結軍隊將「博爾吉奧斯」軍隊擊退。

- 『期間』西元前279年:「托勒密.塞勞努斯」身亡後,「馬其頓王國」王位立即被其兄弟「梅勒阿格」(Meleager)奪取,但兩個月後便被軍隊廢黜。

- 『期間』西元前279年:「安提帕特.埃特西亞斯」(Antipater Etesias)隨後繼任「馬其頓王國」王位,其作為軍隊領導失敗,被將領「索斯特尼斯」(Sosthenes of Macedon)罷黜,隨後作為「馬其頓王國」國王統治,抑或沒有繼任,使得兩年陷入無政府狀態。

- 『期間』西元前279年:「布倫努斯」在「博爾吉奧斯」戰敗後,率軍返回與「索斯特尼斯」對戰,最終「索斯特尼斯」戰敗。隨後,「布倫努斯」與「博爾吉奧斯」聯合率軍,向南入侵希臘中部。

巴爾幹半島南端希臘地區,包含希臘大陸與希臘群島

西元前192年亞該亞聯盟及希臘中部各聯盟分佈圖。

- 『期間』西元前279年:「溫泉關戰役」(Battle of Thermopylae)爆發。

- 「埃托利亞人」(Aetolians)、「維奧蒂亞人」(Boeotians)、「雅典人」、「福基亞人」(Phocians)和「科林斯」(Corinth)以北的其他希臘人,共同組成希臘聯盟,並且在「溫泉關」(Thermopylae)紮營,以對抗「高盧人」入侵。

- 兩軍相遇於「溫泉關」,在最初的對戰中,「布倫努斯」軍隊損失慘重,因而另行讓「博爾吉奧斯」率軍進攻「小亞細亞」(Asia Minor)。

- 「布倫努斯」已找出繞道「溫泉關」的方式,隨後率軍將「希臘人」包圍,但他們已藉由海路逃離。

- 「布倫努斯」率軍持續向南入侵具有豐盛財富的「德爾菲」(Delphi),但遭再次集結的希臘聯軍擊敗而撤退,卻在途中戰鬥受傷而身亡。

- 「布倫努斯」殘餘軍隊向北行至希臘中部與「色薩利」交界的「斯佩爾切奧斯河」(Spercheios River),又再次遭到「色薩利人」(Thessaly)和「馬利人」(Malians)擊潰。

- 『結束』西元前278年:「科蒙托里斯」(Comontoris)持續帶領著軍隊的倖存者,向東北行進而進入「色雷斯」,一部分人定居於所創立的短命城邦「泰利斯」(Tylis),直至西元前212年,才被「色雷斯人」所摧毀。

- 『結束』西元前278年:軍隊倖存者中另一部分人進入「小亞細亞」,作為「比提亞王國」的傭兵,受僱於國王「尼可美德一世」而介入其與兄弟「齊波埃特斯二世」的內戰,最終國王戰勝而統一王國。

- 『結束』西元前278年:「繼業者戰爭」末期,此時為「敘利亞戰爭」前夕,「塞琉古帝國」皇帝「安提阿一世.索特」正將軍力重心置於「敘利亞」,而「高盧人」擺脫「尼可美德一世」的控制,開始洗劫眾多「愛琴海」沿海的希臘城市。

- 『結束』西元前275年:「塞琉古帝國」皇帝「安提阿一世.索特」與「高盧人」交戰,在戰爭結束後,「高盧人」定居於「弗里西亞」(Phrygia)北部(現今土耳其的「安卡拉省」和「埃斯基謝希爾省」),成為後世人所稱「加拉太人」(Galatians),而「安提阿一世.索特」則於「弗里西亞」(Phrygia)東側許多城市駐紮軍隊,以防止「加拉太人」進一步襲擊。

- 西元前277—前272年:「馬其頓王國」王位爭奪戰落幕,而內、外部威脅所造成的不安與混亂,就此終結而趨於穩定。《參照 “歐洲重要紀事:馬其頓政權、王朝與君主” 》與《參照 “東南歐的凱爾特人定居點” 》

- 『期間』西元前277年:「利西馬基亞戰役」(Battle of Lysimachia)爆發。「安提柯二世.戈納塔斯」(Antigonus II Gonatas)為了奪取「馬其頓王國」王位,航行到「赫勒斯滂海峽」(Hellespont),在色雷斯「切爾松尼斯河」(Chersonese)下游的「利西馬基亞」(Lysimachia)附近登陸,隨後戰勝定居於附近的「高盧人」部落。

- 「安提柯二世」試圖透過展現其擊退外部威脅的能力,來鞏固對「馬其頓王國」王位的繼承權。

- 『期間』西元前277年:「安提柯二世」持續向「馬其頓王國」揮軍行進,在擊敗或驅逐許多王位覬覦者勢力及區域的反抗勢力後,直至西元前276年底,已經控制了「馬其頓王國」內大部分的地區。

西元前500—前218年羅馬於義大利擴張。暗紅色:西元前500年羅馬共和國、鮮紅色:西元前338年拉丁戰爭結束、粉紅色:西元前298年第三次薩姆尼特戰爭開始、深橙色:西元前290年第三次薩姆尼特戰爭結束、淡橙色:西元前272年皮洛士戰爭結束、黃色:西元前264年第一次布匿戰爭開始、淡綠色:西元前218年第二次布匿戰爭開始。

- 『期間』西元前275年:「伊庇魯斯」國王「皮洛士」起初應「亞平寧半島」南部城市「塔倫圖姆」(Taranto)人民的要求,發起了對戰「羅馬共和國」的「皮洛士戰爭」(Pyrrhic War)(西元前280—前275年),最終「羅馬共和國」戰勝而返回「伊庇魯斯」。

- 「羅馬共和國」勝利引起東地中海希臘化國家的關注,隨後使得「托勒密王國」與「羅馬共和國」建立外交關係,而「羅馬共和國」亦確立了在「亞平寧半島」南部的霸權。

- 「亞平寧半島」南部的「塔倫提尼亞人」(Tarentinians)尚未向「羅馬共和國」投降。

- 『期間』西元前274年:「奧烏斯戰役」(Battle of the Aous)爆發。「皮洛士」在近五年的西部戰役中,對軍隊與國庫造成莫大的負擔,迫使其對鄰近「馬其頓王國」發動戰爭,以彌補損失,最終在其集結的龐大軍隊下,輕鬆戰勝「安提柯二世」的軍隊,進而佔領「馬其頓王國」內大部分的地區。

- 「安提柯二世」保有沿海城市的控制權,以待時機進行反擊。

- 「皮洛士」允許「高盧人」傭兵,掠奪馬其頓國王的陵墓,使其遭當地人厭惡。

- 『結束』西元前272年:「阿爾戈斯戰役」(Battle of Argos)爆發。「皮洛士」介入「伯羅奔尼撒半島」中「斯巴達」的王位爭奪戰,背後盤算實質取得「伯羅奔尼撒半島」的控制權。

- 「斯巴達」初期挫敗「皮洛士」的襲擊,使其愛子「托勒密」身亡。

- 「安提柯二世」趁著公民糾紛的機會,派遣軍隊潛入其中。

- 「皮洛士」趁著公民糾紛的機會,介入協調紛爭,卻在混亂中失足落馬而癱瘓,隨後被「安提柯二世」的士兵砍殺身亡。

- 『結束』西元前272年:「皮洛士」逝世後,「亞平寧半島」南部的「塔倫提尼亞人」(Tarentinians)向「羅馬共和國」投降。

- 『結束』西元前272年:「安提柯二世」繼任「馬其頓王國」國王,以一切榮譽將「皮洛士」火化,並將其倖存的兒子「海倫努斯」送回「伊庇魯斯」。