昨日「麟趾山」一行豐盛了感官,在考量登山後體力修復的原則下,享用了一頓營養餐點,隨後早早沉睡於夏日蟲鳴之中。隔日,不再是優美的鳥鳴喚醒我們,卻是早起參加塔塔加自行車賽好手們的交談聲,好在前晚早早入睡,使得喚醒之際精氣神飽滿,不致於落入睡意濃烈而被中斷的痛苦埋怨。由於旅程慣於攜帶齊全的手沖咖啡用具,使得民宿老闆希望在我們臨走前,分享在地種植且烘焙的咖啡美味,我們自當是樂衷於此。圍繞且對坐於偌大的茶几前,從咖啡烘焙本身,乃至於虹吸式沖煮的器材及水質,我們開啟了一段漫長的交流,最為印象深刻之處在於,老闆談及自己看待下一世代的方式,與我個人目前的想法,呈現出相當程度上的差異,總結不外乎即是東西方文化觀點的不同;然而,儘管存在著再多形式上的不同,實則圍繞著一個核心的相似處,此便是身為父母的殷殷期盼,希望小孩們能夠在所處世界中安身立命,不致於落入生活上的窘境。

我們的交談中觸及了一個看待小孩們的思考方式,也就是他們不會完全如我們所想行事,這滿多時候會違背我們憑藉著人生經驗而看待他們的原意,但我們同時也無法保證倘若完全聽從我們,他們是否能夠就此不會落入窘境,而這樣的關鍵在於我們與他們所處的時代不同,各自需要不同看待事物的觀點及執行能力。在陽光綻放大地的早晨中,盡是攸關於人生的重要課題,迴盪於民宿高挑的客廳裡,不自覺地早已兩、三小時流逝,最終我也分享了個人對於財務的非主流觀點,希望有別於當今的主流觀點,能夠觸發對於資產的不同思考方式。老闆提及時候不早,我們亦相互道別而驅車前往「鹿林前山」及「鹿林山」。

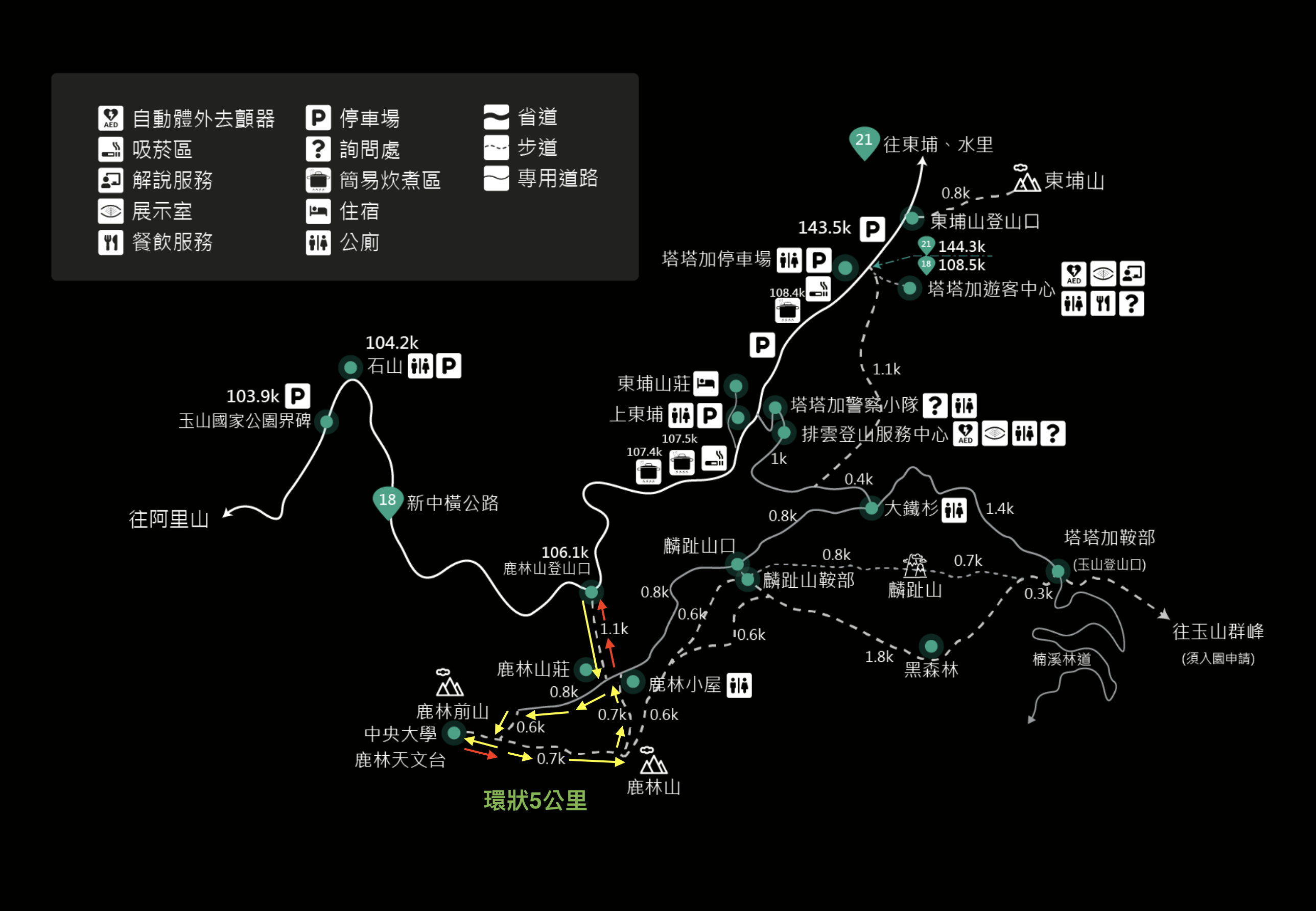

緩緩駛於新中橫公路上,一邊與車道中騎乘自行車的車隊保持距離,一邊欣賞著日光浮掠萬物的軌跡,小孩們第一次見到自行車隊,自當不斷地向外張望著他們的一舉一動。在早晨日光耀耀之際,我們討論著自行車隊如何透過中繼站補充水分,以及如何在上坡時省力地踩踏上行,眼前的一切及彼此的互動皆為這趟旅程的珍貴回憶。來到了人群滿溢的塔塔加終點站,連帶歷經了行車壅塞後,我們最終抵達了「鹿林山登山口」。依照今日的行程規劃造訪「鹿林前山」及「鹿林山」,我們必須行走於環狀共5公里的路程,直至此趟旅程結束時,總計共花費了4個小時於這片美麗的山林。整裝出發後,沿途小孩們念念不忘昨日會見的「台灣獼猴」,我們則盡力安撫也許等等就會出現眼前,這實際上是一個未定之數,說穿了誰也無法知曉。輕輕地步上登山小徑,山稜、樹林與浮雲的交會,吸引了一開始的目光,在駐足片刻後,偶然發現在一旁綠葉簇擁下,鮮黃色澤的「貓耳菊」脫穎而出,原生於歐洲而後人工引進,讓我見識到其與一般浦公英的高度相似性外,也多了一份沐浴日光的美。

塔塔加遊憩區地圖,圖片取自玉山國家公園網站

順著石階一步一步向上,此起彼落的悅耳鳥鳴依舊,停下短暫休憩時,偶爾昂首望向四方樹林,在日光無差別的映照下,騰空彎曲的枝葉滲透著明亮,土紅沃土烙印著光斑,外加上波浪狀蜷曲的箭竹形成閘口,彷彿以禮遇我們的恭迎之姿,訴說著歡迎來訪的私語,所有目光所及一切,無不使得大地充斥著昂然的生機。然而,就在步上階梯前往「鹿林山莊」之時,小孩們你一手我一手自包裝袋掏著蝦味仙的聲響,卻意外地引發樹林的一陣窸窣聲,而遠在後側的我親眼認出「台灣獼猴」蒞臨,蟄伏在接近小孩們的上頭樹枝間。

這位靈長類動物突如其來的舉動,不僅沒有滿足小孩們想見它的渴望,反倒讓他們在不知道它的習性下,驚嚇得加快腳步落荒而逃。三人齊力向前跑了起來並帶著大叫聲,我則目睹了相較於一隻獼猴還龐大許多的三個身影,竟然能夠如此膽怯,便在背後大喊著停止奔跑,以免獼猴因為佔上風而更加窮追不捨。當我持續向前走,來到了樹梢端的獼猴面前,將登山杖指向它並搖搖頭帶著熊一般的怒吼聲,企圖用這一切來告訴它,別再處心積慮地尾隨我們。三位大小姐不時回頭張望地持續向前走,我則殿後試圖讓她們安心,但獼猴此時早已化為一陣窸窣聲,卻像是換作隱匿行蹤的方式,棄而不捨地追蹤她們。

踏上階梯的最後一步,眼前換來無比開闊的景緻,在多棵松樹的圍繞下,「鹿林山莊」在橫張且遍佈毬果的枝葉中浮現。獼猴就像陰魂不散的鬼魅,自松樹間大搖大擺地走來,好在一群歡樂的人們坐定於草地上,有說有笑地在享用食物之際,注視著彼此的一舉一動,卻忘了遠方蓄勢待發的孤單獼猴,早已將注意力轉向他們。

作為一個親眼目睹完整事發經過的我,就這樣看著獼猴單槍匹馬地緩慢接近,然後一鼓作氣地衝向人群,就在快要奪取食物之時,一位男子以快速的反射動作,狠狠地拍打了獼猴身軀一下,這下獼猴食物沒搶著卻挨了一記悶棍,卻也只能退居遠方面露獠牙叫囂。話說如果人們主動遞送食物給獼猴,其實是害了它們而非幫助它們,主要因為人類的食物多含化學成分,恐會使得它們的消化系統損壞,更何況會養成它們為求效率而不出外採集天然食物的習慣。在男子不斷以言語告誡,膽敢再次搶奪食物便再次挨打的威脅下,使得獼猴的身影逐漸消失於樹林中,這場人猴大戰才因此告終。望向一旁的小孩們,交待了此趟的回家功課,那便是仔細了解「台灣獼猴」的生活習性,才能不枉此行的切身遊歷。

日治時期大時代回顧

獼猴窮追不捨的緊繃氣氛鬆懈後,好好地環視著眼前這棟優美的「鹿林山莊」,成為接下來自然而然的要務,儘管來此巡視的警員刻意吃著香蕉持續挑釁,也無礙於我們好好寧靜於此自處。搖曳著時光,我們憑藉著想像重回西元1895—1945年的日治時期,走過大日本帝國殖民台灣初期間各地大小不斷的抗爭,直至總督「兒玉源太郎」及民政長官「後籐新平」就任後,透過一系列出台的政策,才讓當時紛擾的局勢逐漸穩定下來,奠定了往後的統治基礎,於是西元1898—1906年這八年,為後世人所稱「兒玉、後藤時代」。

在「兒玉、後藤時代」初、中期,由於財政上仍舊依賴著大日本帝國,為了徹底掌控台灣各地的情勢及增加稅收,核心政策便是深入各地進行踏查,包括「土地調查」、「戶口普查」及「舊慣調查」,並且依據調查的結果制定出對應的政策,包括土地改革、農業改良、交通建設、動亂平抑、衛生健全及專賣設立等等。西元1904–1905年,大日本帝國歷經「日俄戰爭」並獲得勝利,卻也逐漸面臨財政收入上的難關,而殖民地台灣於「兒玉、後藤時代」末期,奠基於一系列出台的政策,正邁入財政上獨立運作的「黃金時代」。然而,針對當時高山原住民族群的掌控,遲至西元1906—1915年間繼任的總督「佐久間左馬太」,承襲前任總督「兒玉源太郎」所制定的「理番大綱」,以及其深入各地進行調查的資料為基礎,而後擬定重要的「五年理番計畫」,並於西元1910—1915年間徹底執行,才憑藉著強行的武力征討,逼迫全台絕大多數的原住民族群臣服歸順。至此之後,大日本帝國的現代化國家權力,憑藉過往種種血淚交織的戰事,破除先前大清帝國止於民、番界的限制,得以深入推展至台灣山地區域。

日治時期山區政策回顧

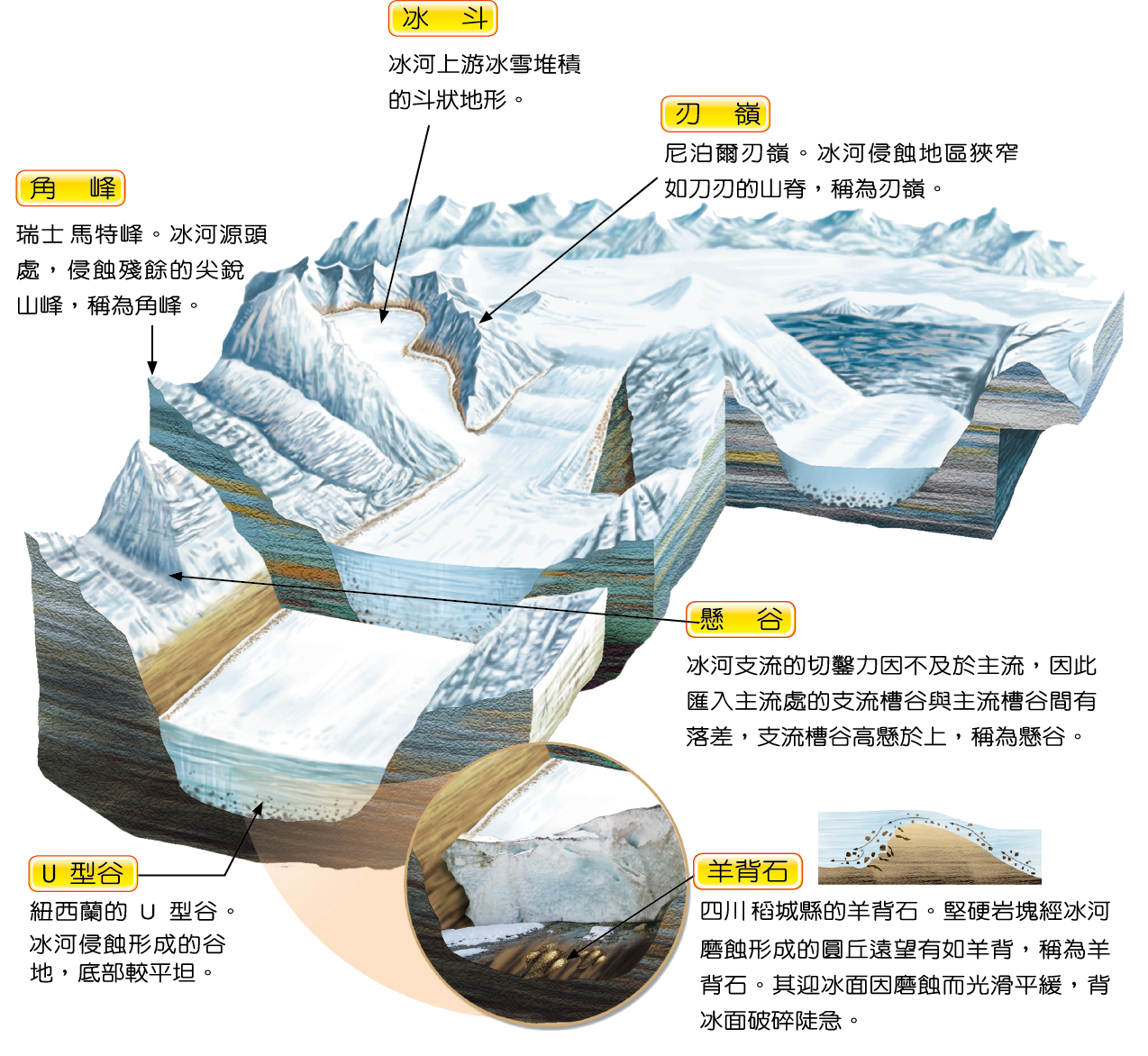

對日治時期的歷史進行簡短的回顧,很明顯地發現台灣豐富的山林資源,尤其是對於台灣中北部而言,得以增加大日本帝國統治上的財政收入,順帶讓財政上的獨立自主能夠延續,同時因為地理位置上臨近當時台灣總督府的權力核心,於是成為急欲進行鎮壓且開發的重要場域。有別於「兒玉、後藤時代」較為被動且消極的治理方式,在台灣總督「佐久間左馬太」的任內,透過「五年理番計畫」轉為主動且積極的治理方式。在這段詳盡調查後鎮壓的歷史中,尤其針對台灣中北部山區,隘勇線以鐵絲網架設並且佈置地雷,同時向山區逐漸縮減而沿線廣設駐在所,以及裁撤沿線的隘勇改由軍警勢力壓制,最終爆發二十世紀台灣本島的最大戰役—「太魯閣戰爭」。這場戰役深入他們普遍認為不易親近且最為兇猛的「太魯閣族」之地,同時經由明治天皇首肯及帝國議會通過,耗費了不少軍費財源,甚至連時任台灣總督的「佐久間左馬太」也親征,故可以說此代表著大日本帝國征服東台灣的歷史戰役。

台灣中部古道地圖,圖片取自細數古道網站

歷經重大的「太魯閣戰爭」,實行「五年理番計畫」來到末年,台灣各地部落幾乎已歸順,台灣總督府卸除其武裝,以此完成武力理蕃的政策。此後,逐漸開始將戰略位置重要或征戰使用的獵路及隘勇線,沿著等高線改建為「警備道」且配合行政劃分上的改制,在沿線設置「警察官吏駐在所」,使其成為山區的基層警察機關,以此更有利於警察力量深入山區進行監督、教化及控制,例如分別於西元1934年及1918完工的「合歡越道路」(現今僅存錐麓段及綠水段,其餘多數轉為台8線及台14甲線)及「能高越道路」(現今僅屯原登山口至奇萊登山口轉為步道而保留原始風貌,其餘轉為台14線或一般道路)。相較於台灣中北部山區,大日本帝國對於台灣南部的「布農族」採取懷柔撫育的政策,直至西元1914年「太魯閣戰爭」結束後,轉為主動提出繳械歸順的要求,卻開始遭到「布農族」一系列的反抗,依序爆發「喀西帕南事件」、「小川事件」、「大分事件」及「阿桑來戛事件」,促使台灣總督府開始闢建警備道路—「八通關越道路東段」及「八通關越道路西段」(現今完整保留,古地圖連結參考),並且於西元1921年完工。

日治時期警備道,圖片取自原住民族委員會—原住民族文獻網站:隘勇線、理蕃道路與舊社─從歷史地理學的視野與觀察期刊

在大日本帝國在台灣興建「警備道」的同時,自西元1919年開始,台灣總督府改採「內地延長主義」進行理蕃,也就是將殖民地視為內地的延伸,並以內地的法律進行統治,故為了對民住民族群進行有效的教化,進ㄧ步實行「集團移住」政策,也就是系統性地規範原住民族群的居住地區,以利於特定計劃的實施。然而,西元1930年,在奴役化開發山地及限制文化傳統之下,最終使得「賽德克族」群起武裝抗日而爆發「霧社事件」,此為台灣原住民最後一場抗日戰役,卻也是死傷最為慘烈的一場戰役。此戰役於兩個月平定後,促使台灣總督府實行更大規模的「集團移住」政策,尤其是接近西元1941年「太平洋戰爭」爆發前,台灣被轉型為工業化的經濟發展方向,以滿足大日本帝國的軍工所需,外加上山林資源逐漸地耗竭或資源出口被競爭國家所取代,使得「警備道」及「駐在所」的功用,慢慢地已不比以前重要,有些逐漸荒廢,有些則逐漸轉為登山活動的步道及宿泊所。

日治時期踏查活動回顧

了解上述整體概略的時代背景後,使得我們得以深入高山相關的主題進行探索,連帶地衍生出山區「人類學、植物學及博物學」的嶄新一頁。不妨將西元1928年成立「台北帝國大學」,視為踏查台灣的豐厚資料,是否完整融入學術體系發展的分界點,亦能視為學術單位能否與統治當局分庭抗禮的分界點。在西元1928年之前,大日本帝國治理台灣初期,尤其在「兒玉、後藤時代」期間,台灣總督府視調查為治理前的要務,尤其為了有效治理山區及原住民,展開了前述大量的調查工作,尤其大日本帝國的「帝國議會」通過相關預算,使得東京帝國大學各領域的學術人士渡海來台,透過科學研究的方式深入台灣各面向,逐漸建立起對於台灣的深度理解。藉由上述大時代的時空背景回顧,得知當時統治權力尚未深入山區,因此當時進入高山是極為危險的事情,踏查必須冒著生命危險進行,以下將會約略提及當時較為著名的踏查人士。

西元1877年,美國籍任教於東京大學動物系的學者Edward S. Morse,於大日本帝國境內發現「大森貝塚」遺址,並且引導參與人士以科學的知識進行發掘外,同時以科學的方式進行驗證,最終展現出卓越且詳盡的考古紀錄。於是,「大森貝塚」考古活動可以說是日本考古學的發源地,蘊含著以科學展開考古研究,至此後形成一股考古風潮。

西元1886年,「坪井正五郎」為大日本帝國的首位人類學家,在「大森貝塚」考古的熱潮下,本著自身人類學的專長創立「東京人類學會」,此亦是全亞洲最早成立的人類學會。西元1886年及1893年,「鳥居龍藏」及「伊能嘉矩」先後加入「東京人類學會」成為會員,兩人同在「坪井正五郎」的門下學習,「伊能嘉矩」除了參加「東京人類學會」的例行活動外,隨後更與「鳥居龍藏」進一步成立「人類學講習會」及「土俗會」,可見兩人來台前即有密切的交流。

西元1895年,大日本帝國治理台灣之初,開啟了台灣各地的量測工作,意外發現了一座高於內地海拔高度3776公尺「富士山」的高峰,而直至1897年,明治天皇將其命名為「新高山」,也就是現今台灣的最高峰「玉山」,其海拔高度為3952公尺。陸續於西元1925年,發現了海拔高度3886公尺的第二高峰「雪山」,並將其命名為「次高山」,連同後續發現海拔高度3262公尺的「能高山」,此三座山峰統稱為當時的「台灣三高」。

西元1895—1906年,為「伊能嘉矩」以陸軍省(相當於現今陸軍部)雇員的身份來台期間,以人類學專長於台灣各地踏查的期間,其最為代表性的成就在於針對台灣原住民族群,有別於傳統生蕃及熟蕃簡易的二分法,透過提出自身解釋體系的方式加以分類,成為往後原住民研究的重要依據;甚至回溯大清帝國治理下的時空背景,對原住民族群的文化進行詳盡的爬梳,因此留下了許多對後世人深有啟發的著作。

西元1896—1900年,為「鳥居龍藏」接獲東京帝國大學的派遣,以人類學研究為主的田野踏查而來台的期間,並非採取長久滯台的方式,而是以四度往返且每次有系統進行區域探索的方式,進行西元1896年台灣東部(花東縱谷)、西元1897年紅頭嶼(蘭嶼)、西元1898年台灣南部(屏東及恆春半島)及西元1900年中央山區(「森丑之助」隨行,走遍台灣南部、中部及東北部及新高山登頂)的踏查,同時隨身攜帶「玻璃乾版相機」進行記錄。由於直接受學術機構的派遣,使其能夠在踏查上與統治機關保持ㄧ定的距離外,更對高山原住民族群及平埔族,留下許多珍貴的人類學調查資料及近千張的攝影作品。

西元1895—1926年,為「森丑之助」以陸軍省(相當於現今陸軍部)通譯的身份來台期間,在長達近30年的時間裡,起初沒有人類學相關的學歷背景,在西元1900年「鳥居龍藏」第四次來台踏查的八個月期間擔任通譯,從他身上學習到了人類學基礎的調查方法,可以說開啟了自己往後對台灣高山原住民及植物調查的契機,兩人更留下由阿里山經由哆哆咖鞍部登頂新高山的足跡。「森丑之助」也在西元1905年加入「台灣有用植物調查計畫」的行列,隨著「川上瀧彌」登上「新高山」及其它山區進行植物採集,同時也在西元1910年與「川上瀧彌」共同創立「台灣博物學會」,顯見其研究範圍著墨於多重領域外,更可透露出其對於台灣探究的熱情。

西元1915年,就在「五年理蕃計畫」落幕之際,爆發了布農族與警察衝突的「大分事件」,「森丑之助」建言統治當局以談判處置;在此事件之後,其也致力於建立不被各界認同的「蕃人樂園」自治區理想;西元1923年,統治當局卻以談判為由,誘騙布農族人並進行屠殺,當時對「森丑之助」內心造成某程度的傷害;西元1926年,「森丑之助」被日本政府遣送回國,就在搭上渡輪回程的過程中失蹤,後世人因此懷疑因為「大分事件」的緣故,使其無法平抑內心自責而投海自盡。由於常年居住於台灣,使得「森丑之助」走騙台灣全島及外島,更讓他所搜集的資料,除了人類學及植物學之外,同時橫跨了其它許多領域—民俗學、地理學、歷史學及考古學等等,深受「鳥居龍藏」盛讚為「台灣蕃界調查第一人」,可謂名副其實。

西元1926年,相當值得一提,「森丑之助」在東海岸發現並紀錄岩棺、石柱及石臼,並且系統性地建構相關的考古資料,對於往後的考古工作有極為顯著的貢獻;「鳥居龍藏」更於當年引用其資料,發表了台灣發現古代石造物的調查報告,指出這些石造物應屬石器時代的遺物,並且與中南半島及南洋群島普遍出現的「巨石文化」有相關性;直至西元1930年,「鹿野忠雄」奠基於這些紀錄,外加上親自踏查更多東部地區而發現類似的遺址,更進一步發表了台灣東海岸發現「巨石文化」(現今稱為麒麟文化)遺跡的調查報告,自此讓「巨石文化」一詞廣泛地被沿用於台灣史前文化的研究中。

西元1903—1915年,為「川上瀧彌」居住於台灣的期間,起初以擔任台灣總督府殖產局為由來台,隨後在西元1905年,台灣總督府為了尋求台灣的經濟植物,作為發展此處農業而配合大日本帝國的需求,因而發起「台灣有用植物調查計畫」,並且交由「川上瀧彌」擔任計畫主持人。計畫起初經費有限,主要分為植物標本採集、植物標本辨識及分類兩項工作:前者透過「森丑之助」、「島田彌市」及「佐佐木舜一」等人進行,其中「森丑之助」得以深入高山及蕃人部落,而採集到許多珍貴的植物,對於調查工作的進行幫助甚大;後者則全數透過當時就讀於東京帝國大學植物所的「早田文藏」進行。「川上瀧彌」總是親力親為地跟著助手們,行遍台灣各地甚至高山進行採集,一行人一旦採集植物後,便製作成標本寄回大日本帝國進行鑑定,而直到發現「乳藤」可作為橡膠原料後,整體計畫的經費才因此開始大增。

西元1905—1924年,「早田文藏」可說貢獻於台灣植物分類相關的工作,更在西元1908—1917年間,踏查台灣烏來、太平山、巒大山、阿里山、太魯閣及恆春半島等地,進行植物相關的調查工作;當於大日本帝國接獲採集的植物而有所疑惑時,更自費攜帶植物標本前往歐洲考察,並且與當地學者進行討論及研究,最終將當時為止,西方於台灣所發現並發表約1000餘種的植物,多增加約2000餘種,使得台灣整體植物誌提升至約3000餘種。隨後,在西元1911—1921年間,將最終的成果逐漸發表為共十卷的「台灣植物圖譜」,總計所記錄的植物計有170科、1197屬、3568種及79變種,其中1200種為台灣之新發現種,讓當時的西方學者深感驚嘆,更因此讓台灣在世界的植物系譜中獲得關注。「早田文藏」珍貴之處在於獨創植物分類學原理,奠基於解剖學的方法,依據內部而非外部的結構及型態進行分類,但卻在正當付諸出版甚至往後傳承之際,於西元1934年與世長辭。在「台灣植物圖譜」中,我們可已藉由搜尋發現以下結果:

多達13株植物學名冠上南湖大山(Nankotaizan)之名

西元1908年,「台灣總督府民政部殖產局附屬博物館」(現今國立台灣博物館)成立,「川上瀧彌」受命擔任首任館長,一方面努力往各領域擴充館藏以符合博物的目標外,一方面從事自身熱愛的植物採集及研究,並於西元1910年,出版了「台灣植物目錄」著作,紀錄了約2400種台灣植物;同時集結了「森丑之助」、「島田彌市」及「佐佐木舜一」等人,創立了「台灣博物學會」,明定了動物學、植物學、礦物學、地質學、人類學及氣象學為六大研究主題,除了舉辦研討會及相關專業活動之外,更於每年發行「台灣博物學會會報」,促進了以台灣為中心的各式專業領域交流;最終卻因為勞心勞力於多項事務,不幸於西元1915年病逝。

西元1928年,「台北帝國大學」成立,至此之後,有鑒於至此已累積了許多深入踏查台灣的資料,而山區原住民絕大部分的反抗勢力已平定,關於前往山區研究的限制便少了許多,同時亦已轉為大眾休閒登山運動的場域,這些種種因素使得「學術研究」逐漸成為重心,而台北帝國大學土俗人種學教室的「移川子藏」教授,以及其助手「宮本延人」作為學院的主要代表;然而,此時期影響台灣較大的學者非「鹿野忠雄」莫屬,儘管他沒有進入「台北帝國大學」的體系,但他憑藉著淵博的知識精通於各領域,並且本著熱情有著極大的貢獻,相當值得我們回顧其一生。

傾動山塊(Tiled Block),圖片取自GeologyIn。其中Horst為地壘、Graben為地塹、Breakaway為斷裂面、Basin為盆地、Faul為斷層。當地殼遭受左右兩側壓力而向外拉扯時,岩層因為張力的關係產生斷裂,較有韌性的岩塊將會沿著斷裂的陡坡下滑,而垂直於斷裂面則為緩坡,此岩塊便稱為「傾動山塊」。

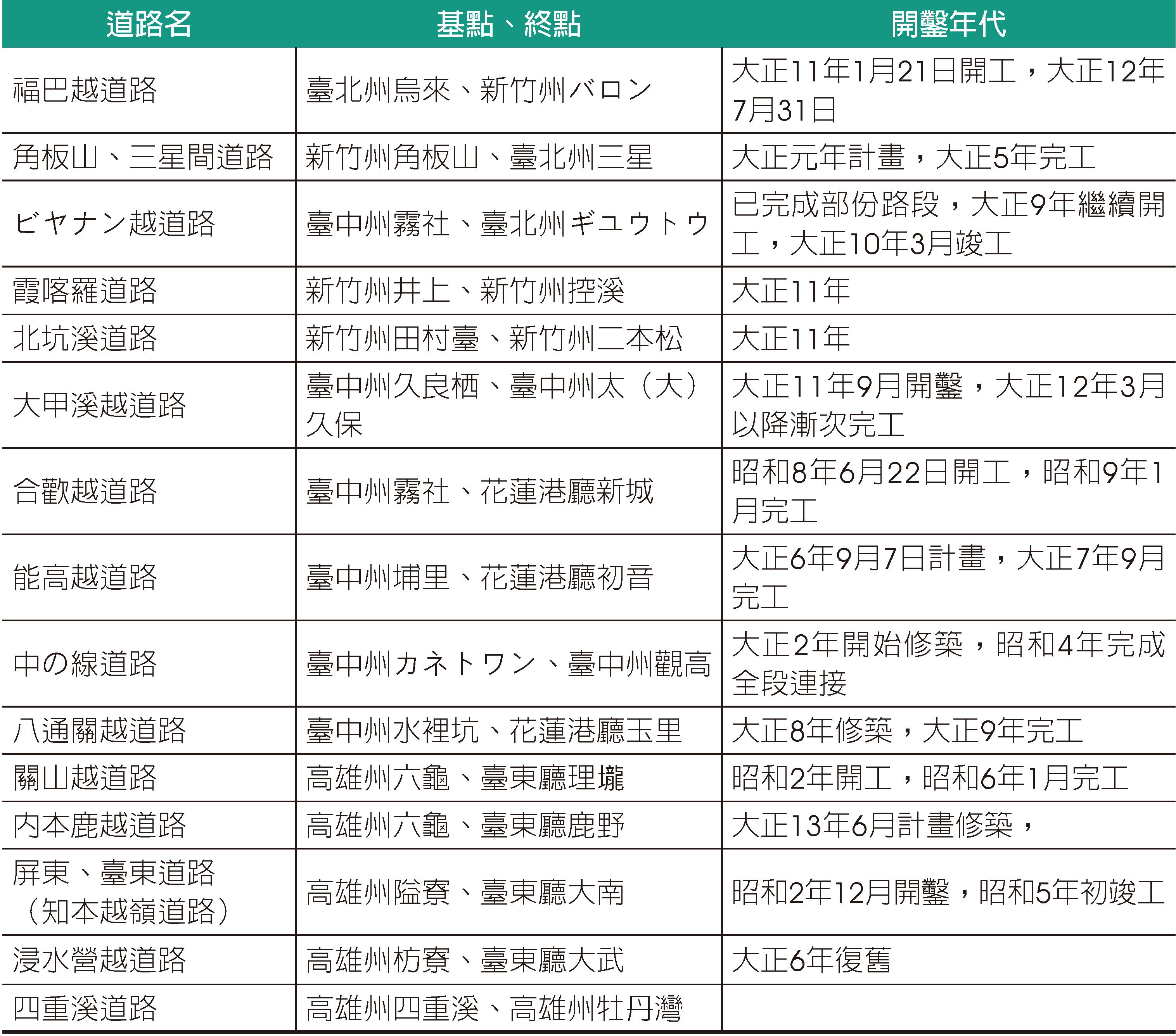

褶曲山脈(Tiled Block),圖片取自地理講義。當地殼遭受左右兩側壓力而向內擠壓時,岩層因此將會產生褶曲隆起,形成如圖所示的「褶曲山脈」。

在西元1925—1929年期間,「鹿野忠雄」選擇來到久聞生物多樣化的台灣就讀「台灣總督府高等學校」(原校已廢、現址為台灣師範大學),在這期間穿梭各大山區,除了自幼的昆蟲採集的興趣外,同時採集了許多植物作為標本,更對台灣地理、地質及地形產生興趣;因爲得以近距離觀察台灣原住民的生活,故對其文化產生興趣並進行研究,更發表了「紅頭嶼」(現今蘭嶼)「雅美族」(現今達悟族)大型漁舟的調查報告,將重心由生物學跨足民俗學。西元1930—1933年期間,有鑒於多次走訪台灣山岳,發現其具有「褶曲山脈」的特色,也別於大日本帝國山岳「傾動山塊」的特性,因此「鹿野忠雄」決心朝向地理學進行研究,返回「東京帝國大學」攻讀理學學士學位。

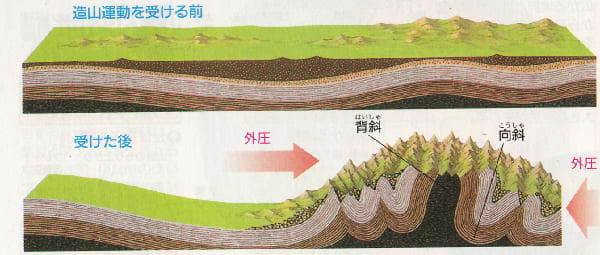

冰蝕地形,圖片取自翰林雲端學院。其中的「冰斗」即為高山雪線附近的積雪凹地,主要因為隨著季節及氣溫的變化,使得積雪融化和凍結反覆進行,讓山坡地因此逐漸裂解形成碎屑,在積雪消退後隨著融化的雪水流出形成一個凹地,而凹地又助長了前述的現象,使得凹地的深度逐漸加大,當凹地中的雪水完全消失後,便可以稱此處為「圈谷」,通常標示著古代雪線的位置。

西元1931年,「鹿野忠雄」除了發表「紅頭嶼」動物的調查報告外,更三次登上「次高山」,發現了冰蝕地形的特徵—「圈谷」及「冰斗」,證實此地過去歷經冰河時期,透過積雪反覆的消融與凍結而呈現出此地形;登上「新高東山」(現今玉山東峰),發現了水成岩的特徵—「漣痕」,證實此地過去沉積於海底,透過劇烈的造山運動而呈現於此;西元1932年,「鹿野忠雄」發表了前述台灣高山冰河地形的相關調查報告。西元1933年,「鹿野忠雄」大學畢業後,利用繼續就讀研究所的空檔,造訪「南湖大山」並發現了12個「圈谷」,同時透過「聖稜線」Y型縱走再次造訪「次高山」,並且發現了高達35個「圈谷」,於是開始撰寫有關於「次高山」山脈冰蝕地形的長篇論文,並於西元1934年開始連載於相關地理學雜誌。往後,「鹿野忠雄」不斷研究著台灣本島與「紅頭嶼」的生物地理學,試著歸納出兩者在地理上的差異,如何造就出動、植物分佈的差異;另外,亦研究著「次高山」本體的生物地理學,試著歸納出海拔垂直高度的變化,如何造就出生動物分佈的差異。

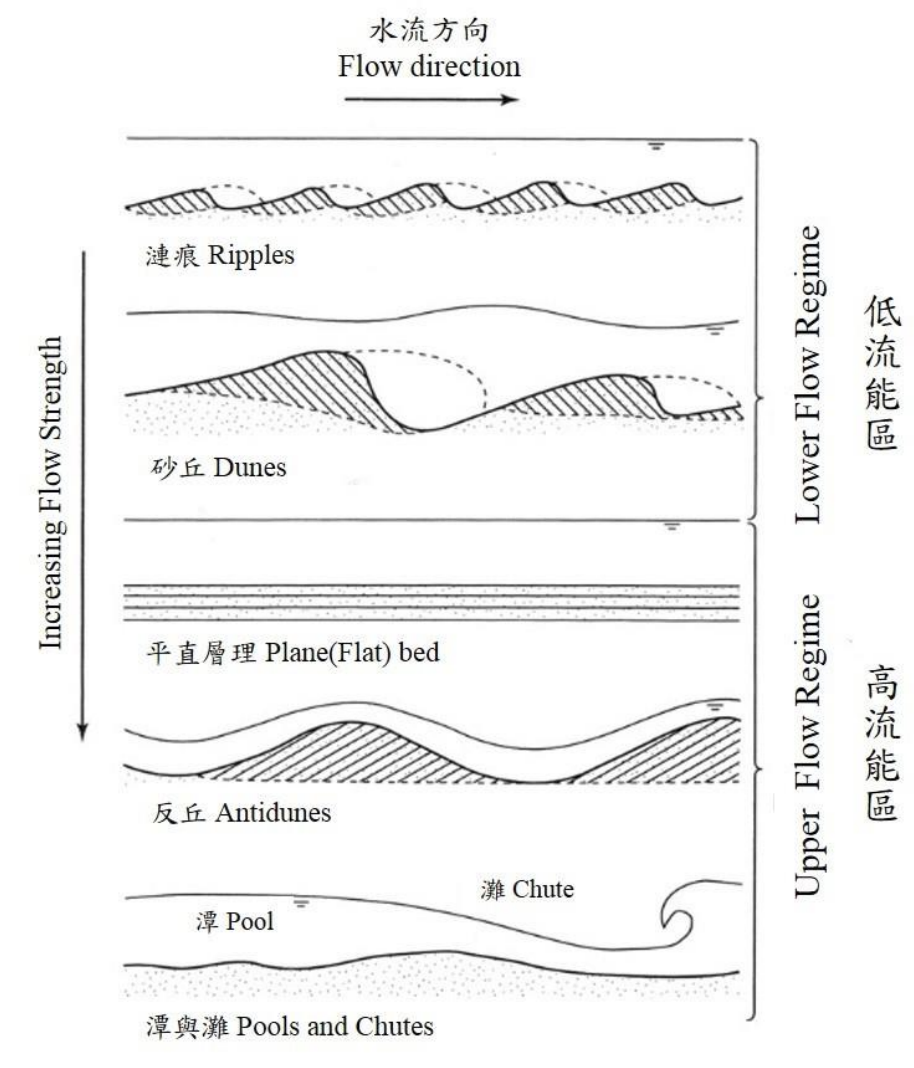

水流沉積構造形成過程,圖片取自台灣沉積構造圖鑑書籍。水流在搬運未固結的沉積物而形成沉積岩(水成岩)的過程中,將會因為水流方向、流力及流速形成不同的層理構造,而沉積岩主要包含石灰岩、砂岩、頁岩及礫岩,由於地表突出可見岩床尺寸(露頭尺寸)的關係,「漣痕」是最為常見的層理構造。

西元1934年起,「鹿野忠雄」受「台灣總督府」的聘僱,擔任警務局理蕃課和警務課的囑託(約聘的調查及編審),進行台灣原住民與南方原住民之研究。儘管他先前已造訪「紅頭嶼」數次,這樣難得的機會讓他造訪「紅頭嶼」更為便捷,而此地因為「台灣總督府」在治理上採取隔離政策,促使他能夠貼近觀察到當地的「雅美族」,保有承襲自菲律賓「巴丹群島」的傳統「巴丹文化」,更於此地紀錄新漁舟的下水儀式及飛魚捕撈的民俗活動;另外,「鹿野忠雄」的足跡更踏遍「大武山」,貼近「排灣族」進行民族誌的調查,最終更在「東京人類學會」發表上述民族誌調查的成果。西元1941年,「鹿野忠雄」結合過往多次攀登「次高山」的踏查經驗,以及大學時期所發表有關於台灣高山冰河的文章,憑藉著其所撰寫的「次高山」動物地理學論文,取得「東京帝國大學」理學博士學位,更發表於世引發了當時大日本帝國學術界的震撼,因此擠身為地形界的重要學者。往後,「鹿野忠雄」依舊憑藉著熱情,研究著「鄒族」及「布農族」石器的用法與陶器的製造,緊接著大日本帝國發動了「太平洋戰爭」,使得他以陸軍省囑託身分前往菲律賓,負責馬尼拉各學術機構的整頓工作,在這樣的因緣際會之下,他有機會與當地的民俗學權威進行交流,更意外獲得「巴丹島」與「紅頭嶼」的比對資料,促使他回到大日本帝國後,揚起深入研究台灣原住民圖譜的高昂興致。

「鹿野忠雄」卓越之處在於提出他的方法論,結合民族學與考古學的資料,歸納出台灣史前時代的七個文化層,並且推論各自文化層在地理上,與大清帝國華南、中南半島與菲律賓相關、台灣應有舊石器時代的產物,以及台灣原住民應該由大清帝國移入,而非當初所認定的南方島嶼系統,也就是說遠在那個科學鑑定尚未存在於考古學中的年代,「鹿野忠雄」在台灣文化序列及原住民歷史上,對於當時學術界有著相當大的貢獻。西元1944年,「鹿野忠雄」接獲陸軍省的派令,調查「北婆羅洲」(現今沙巴)軍事補給線周邊的原住民動向,卻在西元1945年終戰時,消失於此地永不復返。

「鹿野忠雄」為1930年代的考古學建立起清晰的脈絡後,此後的學者—「金關丈夫」、「早坂一郎」、「國分直ㄧ」、「土屋恭一」及「金子壽衛男」等人,更在台灣西南平原發現大量的考古遺址,並且據此建立起平原地區的史前文化系統,「金關丈夫」、「國分直ㄧ」及「宮本延人」更在戰後四、五年間續留「台灣大學」,進一步影響並培訓出戰後考古調查的主力學者,可以說傳承了積累五十年的考古學系統性知識,因而功不可沒。

日治時期登山活動回顧

在台灣統治當局逐漸平定山區絕大多數的反抗勢力後,後續承襲先前有關於山區踏查資料的進一步研究,逐漸走向學術的系統化發展,而日治初期至此所積累充滿探險性質的踏查影像及資料,則透過大眾傳播媒體轉為親民的介紹與推廣,使得山區尤其是高山逐漸成為大眾旅遊的目的地。隨著登山的交通逐漸便捷之際,此時期興起的登山運動更蔚為一股熱潮,尤其是如下所示攀登「新高山」的熱潮,使得過往便於維護山區治安的「警備道」,逐漸成為登山民眾的路徑,而沿線警察為監督及教化原住民而駐守的「駐在所」,亦逐漸開放登山民眾作為宿泊之用,甚至為此新建一些山區的「避難所」。

西元1913年,在當時政府逐漸平定山地之際,座落於現今台北市內的「新高堂書店」,集結了「森丑之助」及「中井宗三」兩人在日治初期,為了因應政府統治的目的,而深入山地調查的研究資料,以台灣觀光為主題出版了「台灣山岳景觀」攝影圖集,並且附上了「台灣山岳景觀解說」小冊,以及比例尺一百八十萬分之一的「台灣山岳景觀附圖」,其中標示著台灣的各大高山及原住民族群分佈,可以說興起了往後登山健行的風氣。

西元1918年,政府幾近平定山地後,座落於現今台中市的「台灣新聞社」,舉辦了「新高登山會」活動,以此開啟了大眾傳播媒體主導登山活動,同時出版了「新高山」小冊,內容記載著數位高山攀登者的登山紀錄及照片,主要的行經路線為東埔出發登頂新高山,而後分別由八通關及阿里山下山返回平地,更引發了社會大眾的好奇心,進而興起一股平民登山旅遊的熱潮。

八通關越道路,圖片取自台灣國家公園入園入山線上申請服務網

西元1921年,由台中州「東埔」至花蓮港廳「玉里」沿著等高線興築的「八通關越道路」全線完工,總長125公里;西元1924年,台中州「八通關」至「新高山」的登山步道建設完成,此時已吸引許多登山者前來攀登「新高山」。西元1926年,台南州「阿里山」(沼平驛、舊有新高登山口)至「新高山」的登山步道,以及沿線「鹿林山避難所」(現今鹿林山莊)、「新高前山避難所」及「新高下避難所」(現今排雲山莊)陸續建設完成,同時結合西元1914—1917年間,為開採阿里山山林資源而建設之鐵路主線及支線完工,提供了另一條攀登「新高山」的道路,在此地亦掀起另一股登山熱潮。西元1931—1934年間,由「阿里山」沼平驛向東延伸至新高口驛的森林鐵路陸續完工,使得由此攀登「新高山」更為便捷,而「新高口」則成為最終的新高登山口。至此,我們可以說由1920年代開始,由平地出發攀登「新高山」提供了三條主要路線(粗體字即為夜宿地方):

(A—初期)嘉義—嘉義驛—沼平驛—阿里山旅社—沼平驛(新高登山口)—鹿林避難所—鹿林山—新高下駐在所—新高山頂上

(A—後期)嘉義—嘉義驛—沼平驛—阿里山旅社—沼平驛—新高口驛(新高登山口、現今鹿林山野生動物重要棲息環境入口處或台18線99.45K處)—鹿林山—新高下駐在所—新高山頂上

(B)水裡坑(新高登山口)—東埔—東埔山莊—八通關—台灣國立公園台中協會宿泊所—新高山頂上

(C)玉里—玉里驛(新高登山口)—蕨—蕨駐在所—大分—大分駐在所—南—南駐在所—八通關—八通關駐在所—新高山頂上

新高阿里山國立公園內三條新高登山道路(八通關越道路)及沿線避難所、駐在所、宿泊所及山莊,圖片取自維基百科:新高阿里山國立公園

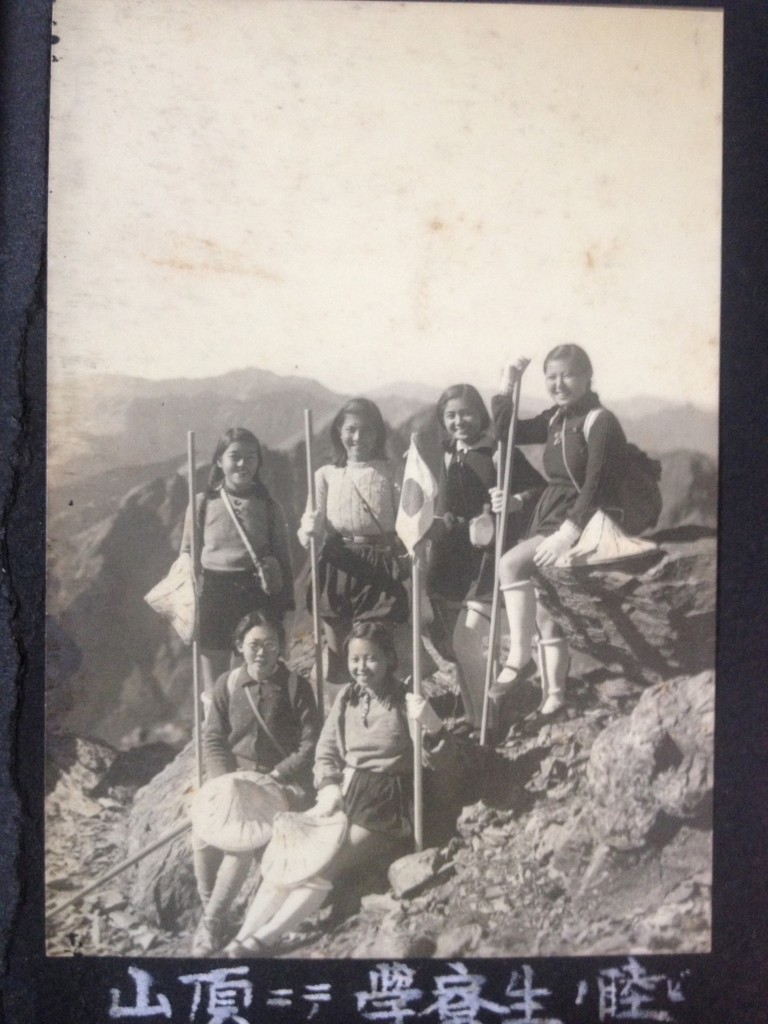

在1920年代裡,雖然攀登「新高山」的交通網絡開展而友善,但當時山區管制仍然嚴格,申請登山的關卡仍舊重重,唯有透過特許的社團提出申請、登記,方能進入山區進行攀登,因此熱愛登山運動的山友們,無不聚眾組隊成立社團,順利進行高山的攀登;值得一提的是,有些學校亦順勢成立社團,每年朝拜「新高山」一次,高中以上學生甚至小學生陸續登頂「新高山」,促使「台灣日日新報社」及「台灣教育會」等隨之上山拍攝、紀錄並報導,因而如今留下豐厚的史料供查。

台北第三高等女學校登新高山,圖片取自健行筆記

彰化高等女學校登新高山,圖片取自半月城津

嘉義農林學校登新高山,圖片取自校園生活記憶庫

台南第一高等女學校登新高山,圖片取自南女風華一世紀

西元1926年,較為著名的「台灣山岳會」隸屬於民間社團,由「沼井鐵太郎」發起而成立,並且擔任幕後實質指揮的角色,更由於受時任總督「上山滿之進」的重視,使得專屬辦公室設置於台灣總督府建物之內,得以邀請政要高官擔任榮譽會長,以利於登山會務的推動。在登山運動講究「技術訓練」及「現代化設備」的要求下,其成員多為大日本帝國來台的軍公教的人員及內地人士,鮮少有台灣本島人士參與。

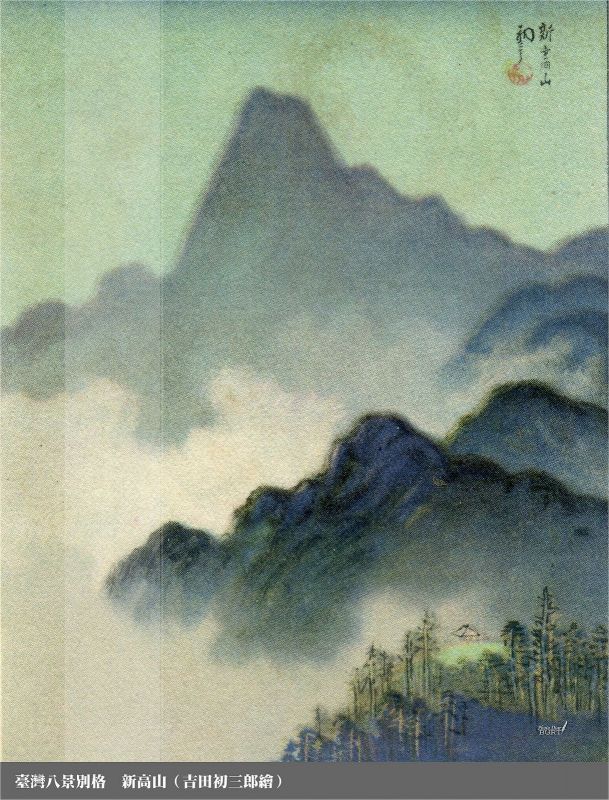

西元1927年,台灣北部第一大報社—「台灣日日新報社」,仿照了大日本帝國境內的報社,舉辦了台灣風景票選活動,藉由官方、專家及民眾三者,共同尋求代表台灣當地的美景,更藉此形成大眾參與戶外休憩活動的空間。最終投票總數超過3億多萬張,票選出有別於大清帝國統治下,官方所定義「台灣八景」外的「台灣八景十二勝」,八景為八仙山、鵝鑾鼻、太魯閣、淡水、壽山、阿里山、日月潭、旭岡、十二勝為草山、新店、大溪、角板山、五指山、獅頭山、八卦山、霧社、虎頭埤、旗山、大里及太平山,以及審查員所選出特殊且更高等的「二別格」—「台灣神社」及「新高山」;甚至在票選結果發表後,也舉辦畫展等慶祝活動,因此更加促進往後山岳繪畫及觀光發展的熱潮。

台灣八景別格 新高山,出自吉田初三郎<台灣八景十二勝>。西元1935年,台灣總督府交通局為因應所舉辦的始政四十年紀念博覽會,邀請被譽為「大正時期的歌川廣重」的鳥瞰圖繪師—吉田初三郎進行繪製,圖片取自【台灣老故事】日治時代的臺灣八景+二別格

西元1927年,「台灣山岳會」亦舉辦了攀登「新高山」的活動,甚至在成員的規劃與參與下,完成了「大霸尖山」首攀的任務,尤其是現今登山界對「大霸尖山」至「雪山」的稜線稱為「聖稜線」,便是由「沼井鐵太郎」攀登後所寫下的文章裡節錄而出。西元1933年,「台灣山岳會」更出版比例尺五萬分之一的「新高登山地圖」,供民眾購買。西元1936年,「台灣山岳會」慶祝創立十週年,舉辦一系列的紀念活動,同時發行了「台灣山岳寫真集」的紀念刊物,內容集結了山岳攝影作品、山岳形成與地質短文、代表性山岳的登山路線與日程建議,而二十條登山路線羅列而出,其中一條便是攀登「新高山」的路線,總共明列出三種行進方案,分別由台中州的水裡坑、花蓮港廳的玉里及台南州的阿里山起登,也就是上述所整理的三條主要路線。

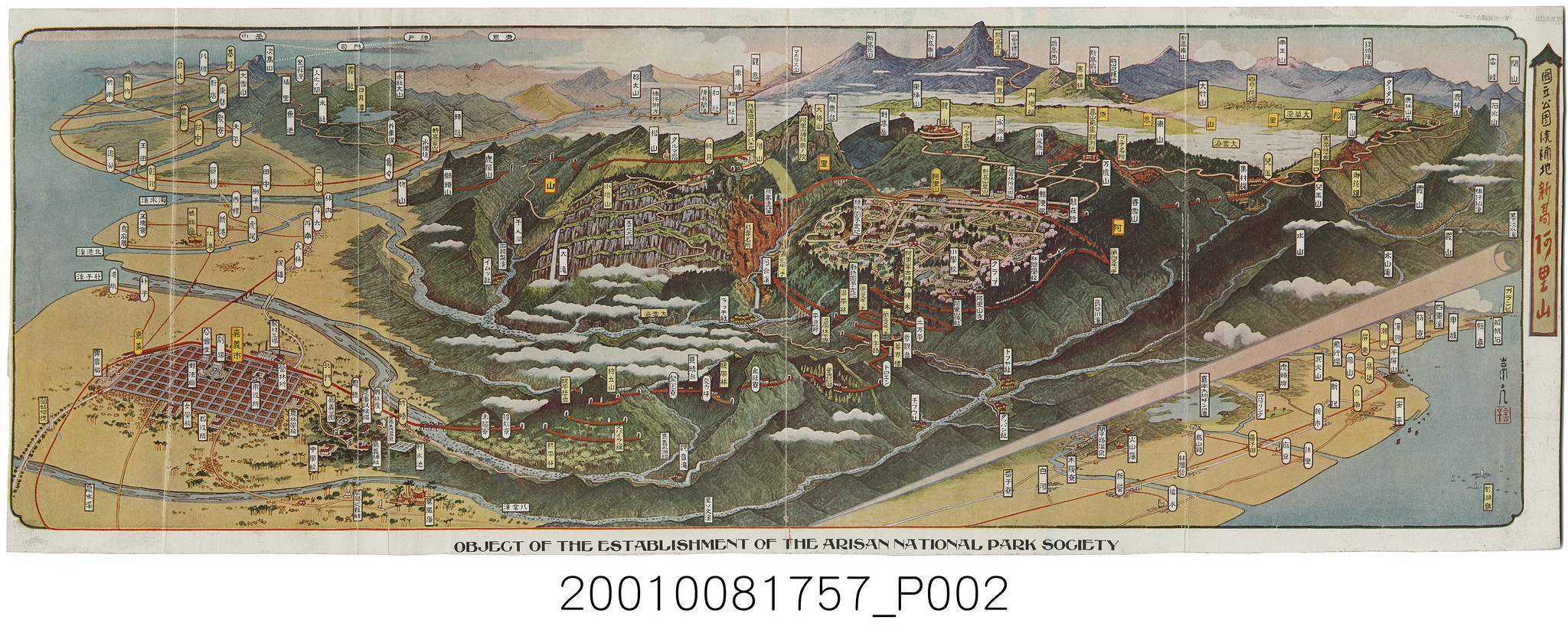

西元1936年,決定了全台灣三處的國立公園候選地—「大屯山」、「新高阿里山」及「次高太魯閣」,其中「新高阿里山」內涵蓋了大眾登山熱潮的「新高山」景點,同時亦包含了「阿里山」及其它眾多高山,並且「八通關越道路」及「阿里山林業鐵路」穿梭其間,甚至擁有從熱帶至寒帶不同林相的景緻,可以說是一處生機盎然的寶地;然而,西元1941年,不幸爆發「太平洋戰爭」,接連因為大日本帝國戰敗,使得有關於國立公園的立法提案也不幸廢止。

金光長子<國立公園候補地新高阿里山>,本圖可能是繪於總督府國立公園調查會初期,有關公園預定地尚在勘查階段。典藏者:國立臺灣歷史博物館。數位物件典藏者:國立臺灣歷史博物館。創用CC 姓名標示-非商業性 3.0台灣(CC BY-NC 3.0 TW)。發佈於《開放博物館》(2023/05/20瀏覽)。

至此,完整回顧了整個日治時期社會發展的脈絡,以及當前的「鹿林山莊」於其中,如何順應著攀登「新高山」的熱潮而興起,乃至於最終隨著新中橫公路(台18線)的開通,使得大眾得以取道「楠溪林道」及「塔塔加鞍部」攀登「玉山」而逐漸沒落、殘敗,並且如今轉為林務局公務人員有公務需求下的宿舍。觀賞著雪景下的「鹿林山莊」,更增添了遙想日治時期景緻下的另一層幽靜美感。

鹿林山莊雪景,圖片取自玉山國家公園網站

佇立制高處感受著「鹿林山莊」過往的美感後,旋即步上十分平緩的林間山徑,行至中途視野開闊處,眼見繚繞的雲層彷彿以蔓延的姿態,吞噬著延伸臂膀而來的山谷,氣候呈現出即將轉變的顯著跡象,讓我們不由得稍稍加緊腳步。在努力克服微微傾斜的坡度下,我們來到了中央大學所屬的鹿林天文台所在地,簡單地與「鹿林前山」的象徵字樣合影後,便持續走向「鹿林山」的路途。這是一條小黃土徑匐匍於低矮的箭竹草原中,在逐漸陰沉天色的散射下,微微的一股涼風襲面而來,走過叢生且無序的垂落枝枒,此刻內心映照著是一幅賦歸前的風情畫,愜意的合影於此流露出絕佳的詮釋。「鹿林山」字樣的立石前,在充斥的歡笑聲中,站立著等待合影的人群,作為此趟旅程的最後一個山頭,綻放的笑容出現於小孩們逐漸展開的嬉笑聲中。

回程僅將來時路再走一遭,卻看見許多不同的面貌。「鹿林山莊」前的「松蘿」,憑藉著隨風起揚的姿態映入眼簾,呈現出綠色絲狀物而依附在樹梢,極帶至寒帶氣候均能見其蹤跡,可說是嚴苛環境下的生物先鋒,同時為治療百日咳、黏膜炎、癲癇及水腫等病症的藥用植物。眼前的「松蘿」實為「藻類」與「真箘」的共生體,也就是泛稱的「地衣」,兩者採取分工合作的方式各取所需而共存—「藻類」藉由光合作用供給「真菌」所需的營養素,「真菌」則遍佈「藻類」外層進行保護外,同時提供「藻類」所需的水份及礦物質。眼前的「松蘿」作為「枝狀地衣」,世界上尚存有其它兩種類別的地衣—「殼狀地衣」及「葉狀地衣」。

步道上的樹梢盤踞著許多「台灣獼猴」,不過有別於來時緊纏而獲取食物的意向,此時更像是全家和樂融融的景象,尤其是許多出生不久的幼小猴仔上下攀附於樹幹,模樣逗趣可愛瞬間融解了小孩們的警戒心防。一旁步道的斜坡上,一簇紫紅的花朵吸引了注意,其為分佈於海拔高度2000公尺左右的「毛地黃」,與登山時常見的「馬醉木」一樣,全株帶有毒性卻能作為藥用的植物;「毛地黃」唯有在監控的適當用量下,才能增加心肌收縮力及減輕心臟衰竭,否則將會引起中毒反應。即將步出登山口之際,在多株低矮且分佈於海拔高度2400—3800公尺的「虎杖」圍繞下,一株蕨類植物儘管只是剛誕生不久的幼苗,卻因其根莖佈滿黑色絨毛而吸引了我。「厚葉麟毛蕨」或許是其分類下的一個名稱,這也提醒了我台灣由於蕨類植物的種類繁多,其實在國際上能夠擠身為「蕨類王國」的事實,在我即將離去的當下,彷彿已經邁入了深具層次的植物世界。