現今稱為台20線的「南橫公路」,全長逾200公里,由台灣西側台南市湯德章紀念公園的中山路開始,途經台南火車站前的北門路二段後,穿梭於台南市及高雄市各大行政區,逐漸蜿蜒於中央山脈隆起的地勢;隨著海拔高度不斷上升,直至高度逾2700公尺最高處的「啞口」後,一舉跨入了台東縣的範疇,並且逐漸開始和緩於東部平原的地勢,最終抵達位於台灣東側台東縣關山鎮與海端鄉之間海端車站。因此,正常路況下的南橫公路,同時向著台灣東、西部敞開,無論選擇由何側進入,都能夠藉由駕車遊歷其中著名的景點。

百岳界中被稱為「南橫三星」的「庫哈諾辛山」、「塔關山」及「關山嶺山」,登山口皆為「南橫公路」的路途中,成為暢遊公路壯闊景緻下的另一種活動選擇。有別於攀登「塔關山」及「關山嶺山」僅需要申請入山證,「庫哈諾辛山」因為地處於「南橫檜谷生態保護區」內,攀登除了入山證外,還必須額外申請入園證,以作為政府當局控管及追蹤進出保護區的相關人員,以防日後不幸破壞情事發生時,作為相關事責追究的依據。

有鑒於「南橫公路」東側入口的路段,因為先前颱風受損而封閉,使得旅行團雙向進出的行程規劃受阻,進而遊客數顯著減少,使得我倆「庫哈諾辛山」的入園申請意外通過。憑藉著年少輕狂的夜衝,我倆輪流駕車直至南橫公路梅山口開端,就在彼此閒聊抵不住睡意時,暫時停靠路邊小憩數十分鐘再上路,以此換得持續安穩前行的保證。近六個小時的車程搖曳,在黑夜中靜待明日多雲時晴的展現,終於在晚間十一點抵達「儒艾民宿」時,換得疲憊肢體的伸展而振奮精神,以及隨後簡易梳洗而進入深沉的夢鄉。

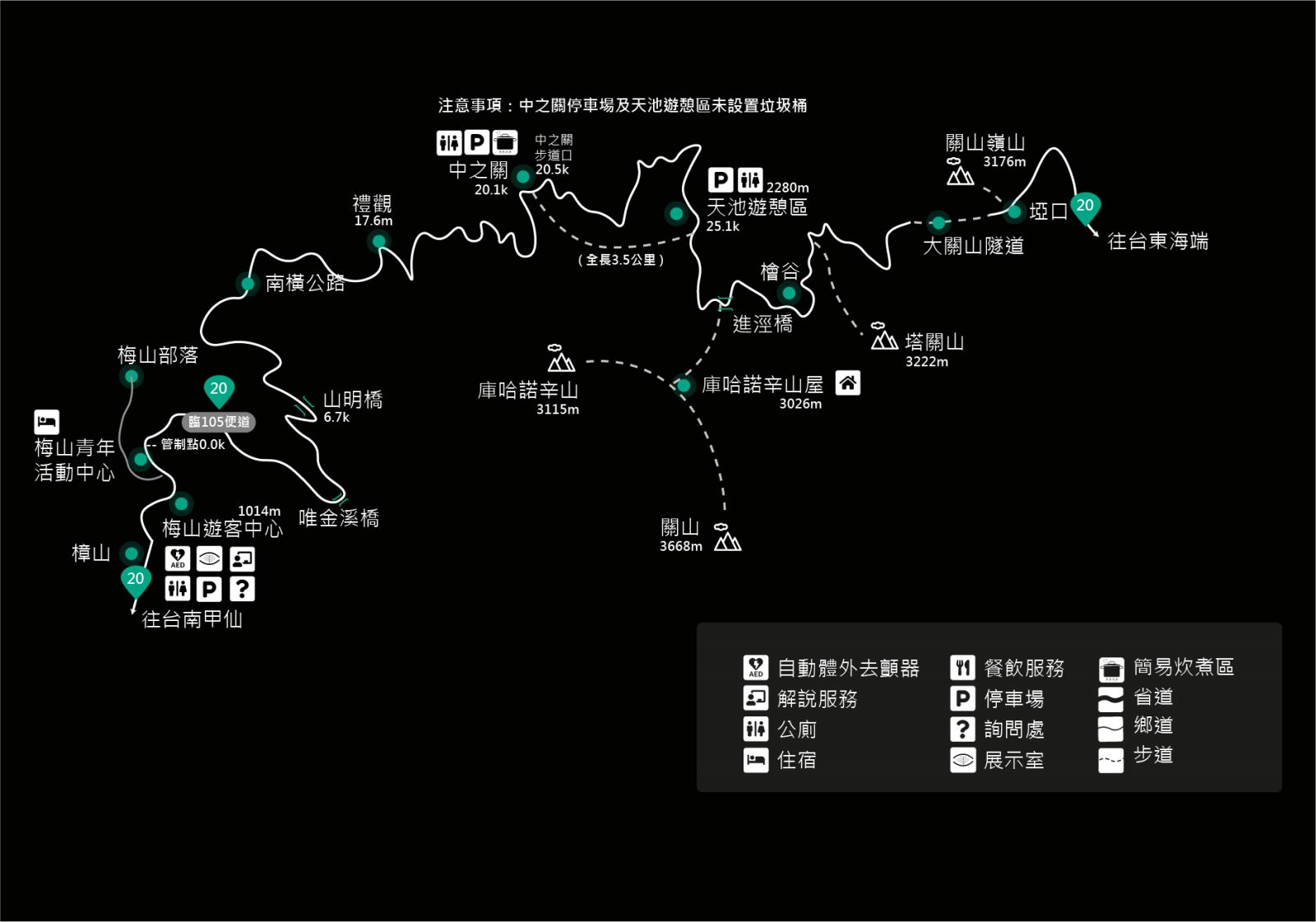

此次選擇於西部的「梅山口」進入,早晨七點的閘道口一開放進入,便一派悠閒地駕車於「南橫公路」上,乃至於「中之關」途經「天池」至前方的「檜谷」一帶,相當值得擴展兩個有別於當下便利所及視野的特殊觀點:一是歷史人為的探究,另一則是大自然樣貌的觀察。藉由此兩種另外層面的思考,讓我重溫了台灣:南投.信義.麟趾山 (塔塔加三山) 及台灣:南投.信義.鹿林前山、鹿林山 (塔塔加三山) 兩篇遊記內,所有關於氣候、地形、歷史與人文的專業知識,並且得以接軌以下有關兩者的書寫。

針對歷史人為的探究,遙想日治時期的殖民政府,對於高山原住民的掌控,西元1906—1915年間繼任的總督「佐久間左馬太」,承襲前任總督「兒玉源太郎」所制定的「理番大綱」,以及其深入各地進行調查的資料為基礎,而後擬定重要的「五年理番計畫」,並於西元1910—1915年間徹底執行,才憑藉著強行的武力征討,逼迫全台絕大多數的原住民族群臣服歸順。

西元1914年,在殖民政府耗費大量經費及軍力下,藉由「太魯閣戰爭」平定北部最為兇猛的「太魯閣族」後,殖民政府開始將注意力轉為台灣東部及南部的原住民族。有別於先前採取安撫及調查的政策,在完成北部的重大戰役後,為了有效控管南部的「布農族」,開始強制沒收獵槍以求歸順,卻導致族人心生不滿,並且爆發了後續一系列的反抗行動:西元1914年「喀西帕南事件」、「小川事件」、「大分事件」、「阿桑來戛事件」;西元1916年「丹大事件」;西元1932年「大關山事件」及西元1933年「逢坂事件」。

八通關越道路路線圖,圖片取自台灣原住民族古道空間資訊網

「布農族」驍勇善戰的一面,成為當時台灣人民反抗殖民政府中,最為寧死不從的高山原住民族群,而當時的殖民政府延續了一貫的政策,為了有效監視及壓制反抗行動,沿著等高線興建了兩條「警備道」:橫跨西元1915—1921年,興建自南投「東埔」至花蓮「玉里」的「八通關越道路」,藉此控管「拉庫拉庫溪」流域的「布農族」;橫跨西元1926—1931年,興建自高雄「六龜」至台東「海端」的「關山越道路」,藉此控管「新武呂溪」及「荖濃溪」流域的「布農族」。越道路沿線每5至6公里處便設有一處警察官吏駐在所,也設有數處砲臺用以監視原住民。更多有關於「關山越道路」的詳細歷史,得以參照尋找記憶的缺角。

關山越道路及南橫公路中之關至檜谷路線圖,圖片取自台灣原住民族古道空間資訊網

針對大自然樣貌的觀察,「中之關」途經「天池」至「檜谷」間的公路長近10公里,海拔高度則位於1950至2450公尺之間,正處於台灣山區雲霧帶1800至2500公尺的範圍內,並且北側川流過東西向的「拉庫音溪」注入「荖濃溪」、東側受海拔高度3176公尺的「關山嶺山」、西側受海拔高度3115公尺的「庫哈諾辛山」、南側受海拔高度3222公尺的「塔關山」等高山圍繞,使得此地帶長年背光而陰暗,同時午後常因水氣濃厚而有雲霧繚繞,形成大片珍貴的「紅檜」及「扁柏」森林,乃至於混生「台灣雲杉」及「台灣鐵衫」等針對的樹種,形成如今所設立的「南橫檜谷生態保護區」。

南橫公路路線圖,圖片取自玉山國家公園網站

由西部進入「南橫公路」的管制口—「梅山口」,持續駕車近一個小時的路程,多半行使於背光側蜿蜒的路徑,眼前景緻因而黯淡略顯蒼藍,卻不時得以遠眺朝陽初露,遍染山顛後恣意的輝煌。舊有的進涇橋坍塌遺跡,依舊川流過「拉庫音溪」,狹帶著「荖濃溪」分支而出的潺潺流水聲,同時標示著「庫哈諾辛山」的起登處,儘管背光灰暗而不甚顯眼,卻遙指出一趟壯闊景緻的遠景。「庫哈諾辛」音譯自布農族獵人之語,描繪著此山地貌「像燕子一樣」,既帶著優雅亦懷有柔情,連結於大自然的無聲絮語中,更以此姿態座落於中央山脈南段主脊「關山」北側分出的支脈上。

關山越道路及南橫公路中之關至天池路線圖,圖片取自台灣原住民族古道空間資訊網

如今便捷的公路,使得我們能夠輕易地接近大自然的恩澤,並且感受到令人身心舒暢的種種美好,主要有鑒於功能性上,現代化的「南橫公路」完全取代了昔日的「關山越道路」,雖然絕大部分為新闢道路。目前僅存的「關山越道路」為全長3.5公里的「中之關古道」,其橫亙於「中之關」及「天池」之間,雖然沒有與「關山越道路」完全重疊,漫步其間仍能遊歷許多日治時期的遺跡,以及「南橫檜谷生態保護區」內許多珍貴的高山植物。

數月前合歡西峰一遊(台灣:南投.仁愛.合歡山北、西峰 [百岳])後,充分體會到了營養攝取對於登山活動與日常生活的重要性,故針對此行於數日前,便開始加強三大營養素的攝取,尤其是碳水化合物轉換為能量的額外攝取,外加上今日清晨未屆六點時刻,一頓營養滿分的早餐—培根蛋吐司與熱豆漿,成為應對登山口開始便山勢陡峭的基礎。攀登之初,便奮力克服陡峭地勢上行,不由得「一開始便如此硬」的語句脫口而出。我倆竭盡所能攀登之舉,貌似與旭日東昇相互競賽,竭盡所能地踏上那些尚未普照的大地。很快地,日照展露頭角於森林樹冠層,穿透漫天伸展枝枒的間隙,譜出大地盎然的生機。

遍地形式及大小不一的暗棕毬果,標示著「紅檜」、「台灣雲杉」與「台灣鐵杉」圍繞著我們,其中「紅檜」再次出現於眼前,讓我重溫了「通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史」讀後感想。順著細直而潮濕的木質紋路,向下呈現開散近板狀的樹根,而向上近束狀延伸天際的枝葉,它們是台灣瀕危而珍貴的「紅檜」;光斑柔化了質地粗糙的灰黑主幹,自此向四面八方霸氣延展的枝枒,毫無限制地運用可行空間,它們是身為台灣特有種植物的「台灣鐵杉」;筆直而細長的主幹,承載著貌似聖誕樹外形而生長的枝葉,它們是身為台灣特有種植物的「台灣雲杉」。

倘若對於高山植物無樹種上的細分,純粹一步一步踏著木棧道奮力向上,依舊能領略日光穿梭整遍森林之美。行至心跳急劇加快而暫緩行動停歇時,昂首目視日光穿梭森林所刻畫出無窮明暗的幻化,隨著心臟撲通撲通聲漸緩下,難以言喻的美意接續揚起靈魂共鳴,彷彿今生源於此山中。

人與自然間因相遇而深感契合,一直是召喚我倆不斷重回高山林地的核心緣由,尤其是此行眼見「台灣鐵衫」在光線絕美下,以各種意想不到的姿態伸展枝枒,同時猶如張開大爪般盤據樹根,在在展現出自然中魔幻般的意境,更讓我倆十分陶醉於自然的樣貌。我倆面對「台灣鐵杉」高聳入天而顯得比例異常懸殊,更添加了我們以謙卑及敬仰的心態,仰視及遙望這片森林所有的一切。這趟陡峭上行路途的後半段,逐漸伴隨「台灣鐵衫」緊密纏繞而突起地面的粗壯樹根,儘管為攀登增添了些許困難度,卻不失為大自然另一番美意。

背負著沉重的物資而隨著海拔高度上升,山稜線與浮雲相襯,開始自森林拔頂間優美浮現,沉穩的山林逐漸轉變為活靈活現的樣貌。抵達了「庫哈諾辛山屋」,也意謂著我倆走出了密佈天際的森林,克服了此趟最為陡峭的路程,同時攻頂的距離亦縮減了泰半。順著平緩的木棧道左轉持續前行,左側由身後至身前完整含納了「向陽山」、「關山嶺山」、「塔關山」及「關山」的視野,其中「向陽山」與「關山」獨特的尖銳狀山巔,以及位居其間緩坡交錯分佈的層次,在晴空萬里之下,共構出壯闊又迷人的景緻。

來到3026高地的三叉路口,別離了邁向「關山」的艱困路途,取徑於指標下的「庫哈諾辛山」。自此越過小山頭開始採行下坡,而步入砂石與樹根纏繞之徑,同時無意間開啟了對於「關山」無窮的好奇心。「庫哈諾辛山」的山頭呈現於眼前,預告著下坡後再次上坡的山勢,無疑向此刻舒緩的腳力預告最後一波的考驗。眺望兩側山巒起伏於藍天白雲之中,以及走過壯闊山崖旁所眺望的綿延群峰,彷彿成為沿途賣力攀登下的靈魂淨化,藉由沉浸於此來洗滌塵世那些無謂的煩惱,將內心轉化為寂靜純潔的自然狀態。生理也許忙著克服地形而漸顯疲態,但心理卻因返璞歸真而漸成空態,放下一切只需剎那彈指的功夫。

手裡的登山杖交錯支撐下,最終站上了「庫哈諾辛山」的三角點處,面向西側得以眺望「荖濃溪」,在山雲相襯所營造的磅礡氣勢下,持續向西流淌直至其下游所沖刷的「高屏平原」,於此處停歇而補充能量實為一大享受。儘管眼前景緻生動而優美,相較來時身處茂密森林內的光線幻化,充份感受到了過程相較於結果精彩的註解,此奠基於當下每一片刻值得佇立良久來細細品味。

攀登過程中,「碳水化合物」的攝取能最快速轉換爲所需的能量,以此因應大量的熱量消耗,但各大「維生素」的攝取牽涉到體內生成關鍵的輔酶,得以輔助轉換能量的進行;另一方面,劇烈運動長久持續下,必須適度補充「電解質」因應大量礦物質流失,以維持細胞內外的滲透壓平衡,讓肌肉組織得以正常收縮外,更可讓隨後補充的「水」能夠被細胞所吸收;最後,「蛋白質」的攝取攸關於肌肉組織的修復,以和緩劇烈攀登下肌肉組織的損害,而「脂質」的攝取作為更多轉換能量的來源,雖然速度慢於「碳水化合物」,但依舊不可或缺。在這些層層的觀念下,麵包、餅乾、燕麥棒、堅果、果乾、果汁、能量飲、寶礦力水得、鹽水、牛肉乾、保久乳、七七乳加巧克力等等,成為途中及登頂後相隨的營養來源。

下午五點為「梅山口」最後通行時間,使得我倆必須在下午四點抵達登山口,然後預留一小時的車程駛出「梅山口」。如此管制下的事實,讓登頂後的停歇過程顯得緊湊,就在遠方雲霧逐漸生成而瀰漫眼前時,開啟了下山的行程。天際在雲霧下時而開敞時而掩蔽,在掩蔽視野之下,造就出另一番獨特而神秘的景緻;在開敞視野之下,居遠方群峰之上的雲層更加翻滾活躍;交替呈現的兩種景緻,讓眼前的一切顯得更加難以捉摸,也就更加令人感到驚嘆。有鑒於大多下行的山勢,讓各式低矮的高山植物浮現於眼前,其中不乏多種台灣特有種植物,因此偶爾停下腳步拍攝植物成為莫大的興致,因此匯集於高海拔植物:庫諾哈辛山 [IPHONE SHOT]文章之中。另外,午後多雲霧籠罩的天際,使得來時絕美的森林暗沉下來,快速震動聲帶所發出的聲響,劃破了寂靜的氛圍並馳騁迴盪於山谷中,它們是久未聞其聲的「星鴉」。

星鴉,圖片取自eBird (The Cornell Lab of Ornithology)

駕車別離登山口之際,雲霧有如沸騰的水汽瀰漫於遠方山頭,讓我實際體會到高山雲霧帶的特色;於此同時,登山口附近未曾見過且多樣的高山低矮植物,亦讓我停留了近半小時,只為了仔細端倪其樣貌,此無疑是今日登山行程的完美終點。