朱塞佩.加里波第

探討領土範圍

亞平寧半島、薩丁尼亞島、科西嘉島、托斯卡納群島及西西里島

倫巴底王國/Regno longobardo(568—774年)

在統治期間政權並不穩定,以眾多公國強大自治的初始階段開始,隨著時間的推移,儘管公爵們的自治衝動從未被完全抑制,主權者的權威仍然不斷擴展。

584年倫巴底王國領土範圍

751年倫巴底王國最大領土範圍

威尼斯共和國/Repubblica di Venezia(697—1797年)

- 古典時代(前九世紀—476年)

- 隸屬於「西羅馬帝國」,但在五世紀時,日耳曼民族征服義大利半島,滅亡西羅馬帝國。沿岸城鎮的居民逃往瀉湖(位於現今克羅埃西亞/達爾馬提亞/亞德里亞海沿岸一帶及伊斯特里亞半島),並且建立了半永久性的居住點,成為了日後威尼斯的起點。

- 中世紀前期 (476—1000年)

- 發展成一座正式城鎮,在「東羅馬帝國」征服下,隸屬於其領土。

- 在八世紀時,由「東羅馬帝國」獲得自治權。

- 中世紀中期(1000—1300年)

- 地中海貿易逐漸興起,發展成為經濟中心,並在文藝復興時期穩固了這一地位。

- 在1204年,「第四次十字軍東征」後,瓜分「拜占庭帝國」近八分之三的領土,包括「克里特島」及「尤比亞島」,得以建立起一個地中海的海上霸權。

- 中世紀後期 (1300—1453年)

- 在1253—1381年,經由「威尼斯—熱那亞戰爭」擊敗海上對手「熱那亞共和國」而獲得勝利,創造出1380—1499年的百年盛世。

- 「熱那亞共和國」商船與艦隊從此不在東地中海出現,被迫將貿易重心放在西地中海,讓其獨佔「東方貿易」和利潤最高的「香料貿易」。

- 在15世紀上半葉,因應米蘭公爵的擴張勢力,展開內陸擴張佔領「維羅納侯國」及「倫巴底王國」東側,成為亞平寧半島北部的第一霸權。

- 早期近代(1453—1799年)

- 在15世紀末,美洲新大陸於被發現,以及繞行非洲通往東方的航路被開通,使得國際貿易重心,由地中海沿岸轉移至大西洋沿岸,國力遂由高峰開始走向衰弱。

- 在16及17世紀,「鄂圖曼土耳其」逐步開始佔領其重要島嶼領地。

- 在18世紀末,1797年,「第一次反法聯盟」於「法國大革命戰爭」戰敗,「奧地利大公國」割讓「哈布斯堡尼德蘭」予「法蘭西第一共和國」,並且「奧地利大公國」瓜分了「威尼斯共和國」於亞平寧半島上的領土,以及伊斯特里亞半島與達爾馬堤亞,而「法蘭西第一共和國」瓜分了「威尼斯共和國」所有伊奧尼亞群島。

15—16世紀威尼斯共和國疆域與鄂圖曼帝國疆域

總結:倫巴底王國後的義大利王國

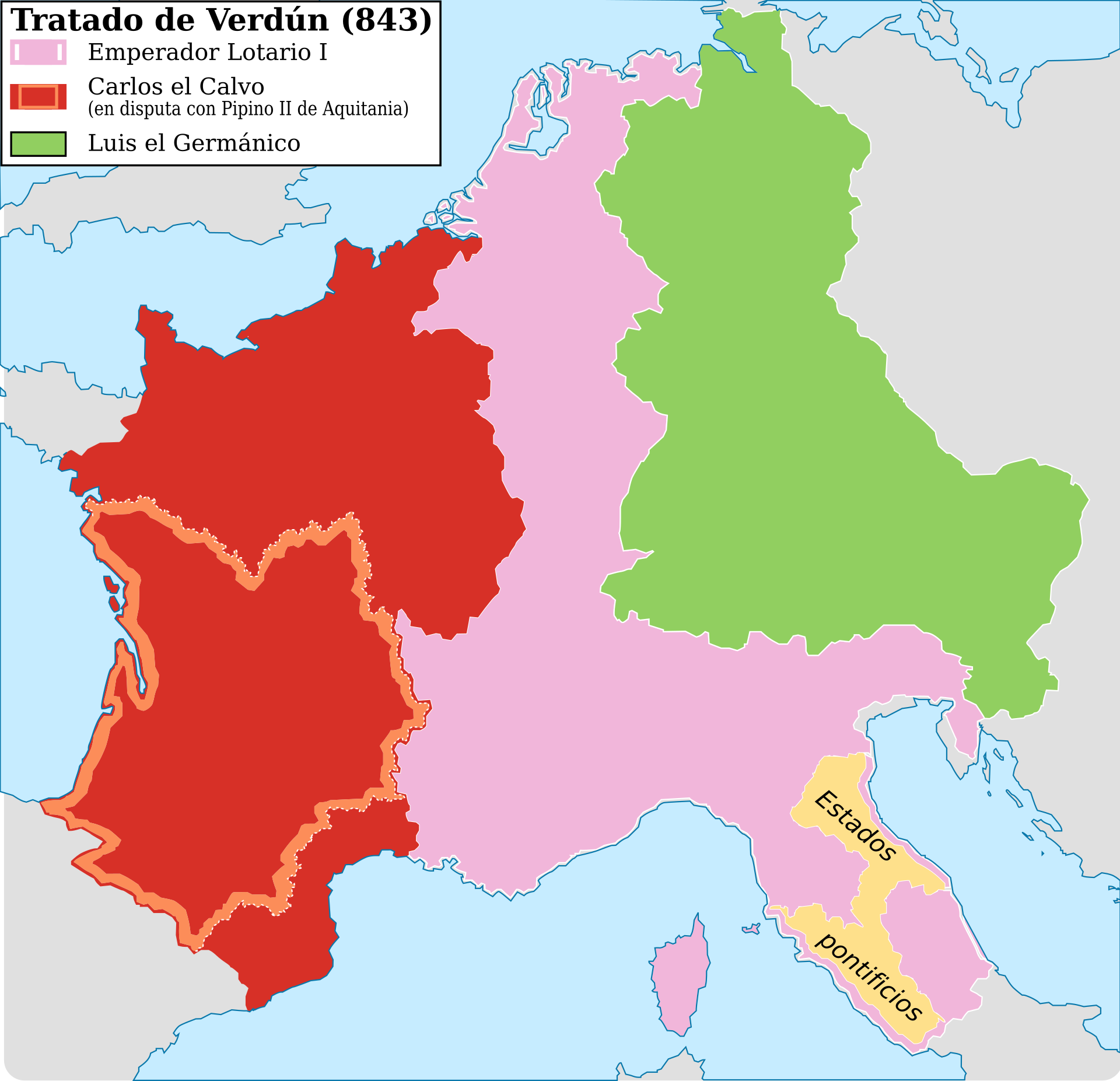

- 義大利王國(774—961年):亞平寧半島北部及中部為領土範圍,不包含教宗國(變動)。隸屬於由「法蘭克王國」(481—843年)至分裂為「東法蘭克王國」(843—962年)、「中法蘭克王國」(843—855年)及「西法蘭克王國」(843—987年),乃至最終分裂為「法蘭西王國」(987—1792年)與「神聖羅馬帝國」(962—1806年)的過渡期。首先由「卡洛林王朝」統治,隨後在地方貴族支持下,由地方家族進行統治。

- 查理曼大帝:倫巴底國王(774—814年)及法蘭克國王(768—814年),在以保護教宗為名的征戰中,查理曼征服了「倫巴底王國」,將亞平寧半島北部及中部,納入了自己的領土中,但不包括後來的教宗國。

- 義大利的丕平:義大利國王(781—810年),781年有鑒於「法蘭克王國」極度擴張,查理曼大帝任命其兒子丕平為義大利國王。

- 義大利的伯納德:義大利國王(810—818年),為丕平私生子,由查理曼大帝任命。

- 洛泰爾一世:義大利國王(818—855年)及中法蘭克國王(843—855年)、路易二世:義大利國王(844—855年)共治

843年凡爾登條約後分裂的法蘭克王國

- 路易二世:義大利國王(855—875年)

- 禿頭查理:義大利國王(875—877年)及西法蘭克國王(843—877年)

- 卡洛曼:義大利國王(877—879年)

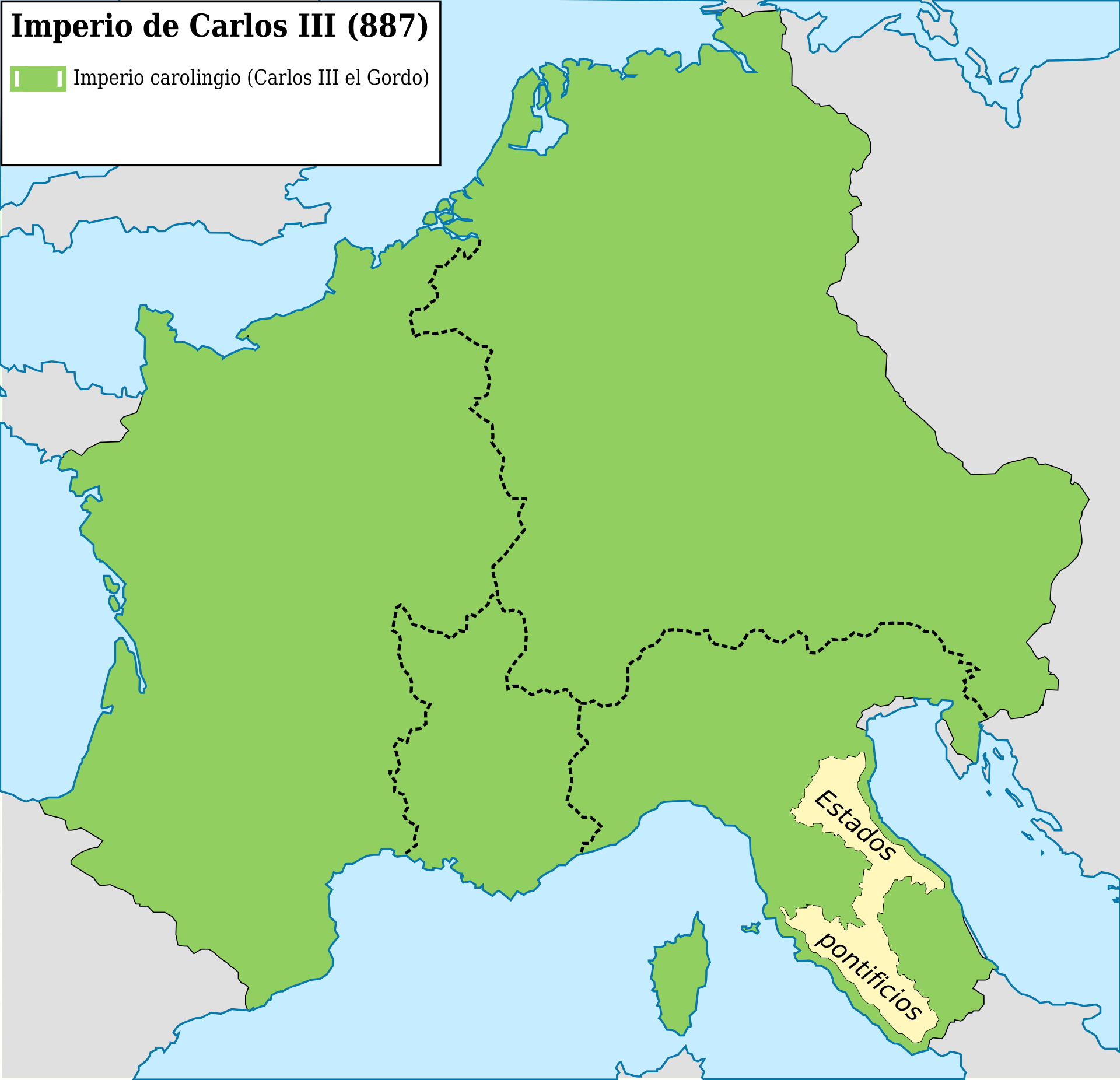

- 胖子查理:義大利國王(879年-888年)、東法蘭克國王(876—887年)及西法蘭克國王(884—888年)

887年胖子查理被廢黜前的法蘭克王國疆域

- 貝倫加爾一世:安羅奇家族、義大利國王(888—924年),888年胖子查理任命,但915年才被教宗加冕,以團結各方勢力對抗由亞平寧半島南部而來的薩拉森人,以致於888—915年間,出現王位繼承的混亂現象。922年在地方貴族支持下,魯道夫二世奪取王位成功。

.png)

915年貝倫加爾一世統治時期的義大利王國(粉色)

- 魯道夫二世:韋爾夫家族、義大利國王(922—926年)

- 阿爾勒的于格:博索尼德家族、義大利國王(926—947年)

- 洛泰爾二世:博索尼德家族、義大利國王(947—950年)

.png)

947年洛泰爾二世統治時期的義大利王國(粉色)

- 貝倫加爾二世:伊夫雷亞家族、義大利國王(950—961年),960年他入侵「教宗國」,但961年在教宗的求救下,奧托一世攻占義大利王國,使得他此後處於逃亡狀態,直到964年投降。961年奧托一世被加冕為義大利國王,而962年則被加冕為神聖羅馬帝國皇帝,開啟了「神聖羅馬帝國」的「薩克森王朝」或「奧托王朝」治世。

- 義大利王國(962—1797年):亞平寧半島北部及中部為領土範圍,包含教宗國。隸屬於「神聖羅馬帝國」(962—1806年),而1765—1806年間,由「哈布斯堡—洛林王朝」統治、神聖羅馬帝國皇帝兼任義大利國王。

1000年前後神聖羅馬帝國領土

- 1797—1805年:「法國大革命」(1789—1799年)爆發的「法國大革命戰爭」,引起各地政權的動盪,領土遭「法蘭西第一共和國」(1792—1804年)逐漸蠶食,終止了「神聖羅馬帝國」的統治。

- 義大利王國(1805—1814年):亞平寧半島北部及中部的東半側為領土範圍,包含教宗國。隸屬於「法蘭西第一帝國」(1804—1814年),由「波拿巴王朝」統治、法蘭西第一帝國皇帝兼任義大利國王。

1812年法蘭西第一帝國領土

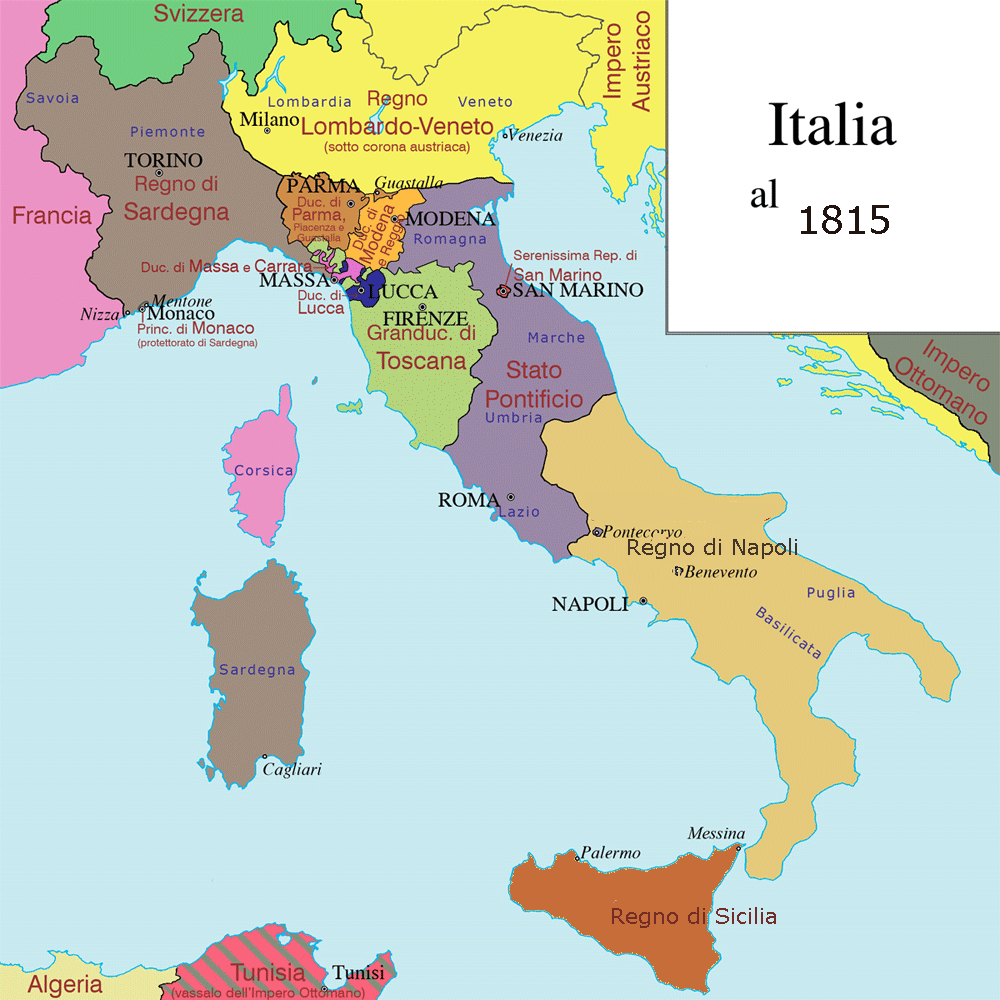

- 1814—1861年:「法蘭西第一帝國」(1804—1814年)滅亡後,「神聖羅馬帝國」(962—1806年)亦已解體,經由「維也納會議」(1815年)重新分配領土政權歸屬後,各地隸屬於復辟的「哈布斯堡—洛林王朝」或其支系統治。

- 義大利王國(1861—1946年):亞平寧半島、薩丁尼亞島及西西里島為領土範圍。「薩丁尼亞王國」(1720—1861年)完成統一,開啟「薩伏依王朝」作為義大利國王的統治。

1871年統一後義大利王國領土

亞平寧半島北部及中部

- 義大利王國(774—961年):774—843年隸屬於「法蘭克王國」(481—843年)、843—855年隸屬於「中法蘭克王國」(843—855年)、加洛林王朝內部爭奪(855—888年)、不穩定時期(888—962年)。

托斯卡納候國/Marchesato di Tuscia(797—1197年)

維羅納候國/Marchesato di Verona(888—1151年

倫巴底王國/Regno di Lombardia(?年)

斯波萊托公國/Ducato di Spoleto(570—1198年)

亞平寧半島北部、中部、薩丁尼亞島及科西嘉島

- 義大利王國(962—1797年):納入「神聖羅馬帝國」(962—1806年),神聖羅馬帝國皇帝兼任義大利國王。然而,在「腓特烈一世」(1152-1190年)在位後, 皇帝在義大利各城邦的勢力愈來愈小,若要維持統治,他必須與這些城邦合作。

- 『起始』962年:時任義大利國王「貝倫加爾二世」欲併吞「教宗國」,而「奧托一世」在教宗的求救下,率軍攻打並罷黜「貝倫加爾二世」。隔年,教宗加冕「奧托一世」為神聖羅馬帝國皇帝,並且開啟「神聖羅馬帝國」治世。

- –– 參照下方 “義大利王國(962—1797年)地方政權更迭” 描述 ––

- 『結束』1797年10月17日:「第一次反法聯盟戰爭」(1792—1797年)後,「法蘭西第一共和國」與「神聖羅馬帝國」簽訂「坎波福爾米奧條約」作為停戰條約。

- 「奇薩爾皮尼共和國」或「山南共和國」(1797年6月29日—1802年1月26日)(米蘭公國、摩德納和雷焦公國、教宗北部轄地及威尼斯共和國西部)及「利古里亞共和國」(1797年6月14日—1805年6月4日)(熱那亞共和國)獨立。

- 奧地利瓜分「威尼斯共和國」於亞平寧半島上的領土,以及伊斯特里亞半島與達爾馬堤亞、法蘭西瓜分「威尼斯共和國」所有伊奧尼亞群島。

亞平寧半島、薩丁尼亞島及科西嘉島

- 1797—1805年:「法國大革命」(1789—1799年)爆發的「法國大革命戰爭」,引起各地政權的動盪,領土遭「法蘭西第一共和國」(1792—1804年)逐漸蠶食,終止了「神聖羅馬帝國」的統治。

- 『重要前提』1796—1799年:各地革命份子與「法蘭西第一共和國」合作,仿效「法國大革命」期間激盪而出的共和制度,在當地成立許多「姊妹共和國/Repubbliche Sorelle」。

- 『重要前提』1800—1831年:「燒炭黨」為一個非正式的秘密革命社團,繼承「法國大革命」中自由主義的思想,主要目的為打敗專制及建立憲政,以及追求成立一個統一且自由的義大利,堪稱最為頑固的反對派。起先活躍於亞平寧半島南部區域的「拿坡里王國」,隨後亦於中部區域的「教宗國」產生影響力。如下拿破崙的入侵及義大利的統一進程,均能夠發現他們初期醞釀的勢力鑿痕,以致於「姊妹共和國」相繼成立,乃至於最終達成義大利統一。

- 法蘭西第一共和國(1792—1804年)期間,爆發「法國大革命戰爭」—第一次及第二次反法聯盟戰爭。

- 1796年4月26—28日:「薩丁尼亞王國」當地革命氛圍擾動,短暫成立「阿爾巴共和國」,僅僅維持兩日,終止於「凱拉斯科停戰協定」簽訂。

- 1796年4月28日:「第一次反法聯盟戰爭」(1792—1797年)中,「法蘭西第一共和國」與「薩丁尼亞王國」簽訂「凱拉斯科停戰協定」。

- 「薩丁尼亞王國」保持中立性

- 「法蘭西第一共和國」軍隊自由通行

- 「薩丁尼亞王國」將「尼斯/Nizza」及「薩伏依/Savoia」割讓「「法蘭西第一共和國」

- 「法蘭西第一共和國」佔領「薩丁尼亞王國」的「德蒙特/Demonte」至「亞歷山德里亞/Alessandria」線以南的領土

- 「法蘭西第一共和國」佔領「薩丁尼亞王國」的「塞瓦/Ceva」、「庫內奧/Cuneo」及「托爾托納/Tortona」堡壘

凱拉斯科停戰協定中相關領土位置

- 1796年5月15日:「第一次反法聯盟戰爭」(1792—1797年)中,「法蘭西第一共和國」與「薩丁尼亞王國」進一步簽訂「巴黎條約」,作為更為嚴苛的停戰條約。

- 解除「薩丁尼亞王國」武裝,並且裁減軍隊至一萬人。

- 轉調「薩丁尼亞王國」最優秀軍隊至薩丁尼亞島,直至戰爭結束。

- 割讓「薩丁尼亞王國」的「薩伏依公國」、「尼斯郡/Nice」、「騰達郡/Tenda」及「布雷利奧市/Breglio」。

- 拆卸「薩丁尼亞王國」的「埃克西勒斯/Exilles」、「布魯內塔/Brunetta」及「蘇薩/Susa」堡壘。

- 「法蘭西第一共和國」佔領「薩丁尼亞王國」的「卡斯泰爾德爾菲諾/Casteldelfino」、「亞歷山德里亞/Alessandria」、「 瓦倫札/Valenza 」及「阿希埃塔/Assietta」,直至敵對戰爭結束時歸還。

- 「薩丁尼亞王國」負責維護「法蘭西第一共和國」的軍隊

- 「法蘭西第一共和國」成為「薩丁尼亞王國」的特許貿易夥伴

- 「法蘭西第一共和國」徵用出現在「薩丁尼亞王國」港口的敵方船隻

- 僅允許「法蘭西第一共和國」軍隊自由通過「薩丁尼亞王國」領土,禁止「法蘭西第一共和國」敵對軍隊通行。

拿破崙於亞平寧半島上所成立「姊妹共和國」

1779年拿破崙入侵下的亞平寧半島政權

- 1797年7月28—30日:「薩丁尼亞王國」當地革命氛圍的擾動,短暫成立「阿斯特塞共和國」,僅僅維持兩日,最終遭當權政府平定。

- 1797年10月17日:「第一次反法聯盟戰爭」(1792—1797年)後,「法蘭西第一共和國」與「神聖羅馬帝國」簽訂「坎波福爾米奧條約」作為停戰條約。

- 「奇薩爾皮尼共和國」或「山南共和國」(1797年6月29日—1802年1月26日)(米蘭公國、摩德納和雷焦公國、教宗北部轄地及威尼斯共和國西部)及「利古里亞共和國」(1797年6月14日—1805年6月4日)(熱那亞共和國)獨立。

- 奧地利瓜分「威尼斯共和國」於亞平寧半島上的領土,以及伊斯特里亞半島與達爾馬堤亞、法蘭西瓜分「威尼斯共和國」所有伊奧尼亞群島。

- 1798年2月15日:隨著革命份子引起的騷動,教宗被罷黜並驅逐出城,「羅馬共和國」(1798年2月15日—1799年9月30日)(教宗國北部轄地以外區域)宣佈成立。

- 1798年12月6日:「薩丁尼亞王國」藉由割讓亞平寧半島上的領土予「法蘭西第一共和國」,以換取免被「法蘭西第一共和國」罷黜王位,並且退居於「薩丁尼亞島」。

- 1798年12月9日:「法蘭西第一共和國」於此成立「皮埃蒙特共和國」(1798年12月9日—1799年5月26日)。

- 1799年1月23日:教宗國被佔領並成立共和國,引起「拿坡里王國」進行反抗,卻也順勢點燃當地革命份子的起義,在法軍的批准及支持下,「那不勒斯共和國」(1799年1月23日—1799年6月23日)成立。

- 1799年4月:「第二次反法聯盟戰爭」(1799—1802年)中,奧俄軍隊進入米蘭,而奧地利軍隊在萊茵河前線取得了短暫勝利,法蘭西從義大利撤軍,絕大多數「姊妹共和國」相繼崩潰,各地舊有政權復辟,而革命起義者遭到嚴厲的迫害,僅有「山南共和國」(1797年6月29日—1802年1月26日)及「利古里亞共和國」(1797年6月14日—1805年6月4日)沒有造成嚴重影響。

- 1800年6月:「第二次反法聯盟戰爭」(1799—1802年)中,拿破崙軍隊自平定國外戰亂後歸來,結合亞平寧半島北部的革命份子,重新建立「亞高山共和國」(1800年6月14日—1802年9月11日)。

- 1801年2月9日:「第二次反法聯盟戰爭」(1799—1802年)中,「法蘭西第一共和國」與「神聖羅馬帝國」簽訂「呂內維爾條約」作為停戰條約。

- 「托斯卡納大公國」改立「伊特魯裡亞王國」(1801年8月2日—1807年12月10日),由統治「帕瑪公國」的「波旁—帕爾馬王朝」轉調統治。

- 托斯卡納大公獲得「薩爾斯堡大主教公國」領土治理

- 雙方同意「坎波福爾米奧條約」內容。

- 1801年3月21日:「第二次反法聯盟戰爭」(1799—1802年)中,「法蘭西第一共和國」與「西班牙王國」簽訂「阿蘭胡埃斯條約」作為停戰條約。

- 「帕瑪公國」併入「法蘭西第一共和國」。

- 1802年1月26日:「法蘭西第一共和國」將「山南共和國」(1797年6月29日—1802年1月26日)改立為「義大利共和國」(1802年1月26日—1805年3月17日)。

- 1802年9月11日:「法蘭西第一共和國」的議會投票通過,將「薩丁尼亞王國」於亞平寧半島上的領土併入領土中。

亞平寧半島北部、中部及科西嘉島

- 義大利王國(1805—1814年):隸屬於「法蘭西第一帝國」(1804—1815年),法蘭西第一帝國皇帝兼任義大利國王。

- 法蘭西第一帝國(1804—1814年)期間,爆發「拿破崙戰爭」—第三次、第四次、第五次、第六次及第七次反法聯盟戰爭。

- 『起始』1805年3月17日:「法蘭西第一帝國」將「義大利共和國」(1802年1月26日—1805年3月17日)改立為「義大利王國」(1805年3月17日—1814年5月25日)。

- 1805年6月24日:「第三次反法聯盟戰爭」(1803—1806年)中,拿破崙迫使「盧卡共和國」及「皮翁比諾公國」同時分配予其妹夫治理,形成「盧卡和皮翁比諾公國」。

- 1805年12月26日:「第三次反法聯盟戰爭」(1803—1806年)中,「法蘭西第一帝國」與「神聖羅馬帝國」簽訂「普雷斯堡和約」作為停戰條約。

- 「威尼斯共和國」於亞平寧半島上的領土,以及「伊斯特里亞半島」與「達爾馬堤亞」,前者併入「義大利王國」(1805年3月17日—1814年5月25日)。

- 「神聖羅馬帝國」承認「盧卡和皮翁比諾公國」為獨立的君主國。

- 1809年10月14日:「第五次反法聯盟戰爭」(1809年)中,「法蘭西第一帝國」與「奧地利帝國」簽訂「美泉宮條約」作為停戰條約。

- 「奧地利帝國」割讓「戈里齊亞和格拉迪斯卡」沿岸領土以及「的里雅斯特帝國自由城」以及伊斯特拉邊境「卡尼奧拉」予「法蘭西第一帝國」,隨後連同「伊斯特里亞半島」與「達爾馬堤亞」創建「伊利里亞省」,其為「亞德里亞海」北岸至東岸所設置的一個行政區域,直接受帝國管轄。

- 1812年:帝國領土達顛峰狀態,包含130個省,超過4千4百萬國民。

- 昔日亞平寧半島上,「薩丁尼亞王國」、「熱內亞共和國」、「盧卡和皮翁比諾公國」、「托斯卡納大公國」、「帕爾馬、皮亞琴察和瓜斯塔拉公國」及「教宗國北部轄地」以外的領土,以及「科西嘉島」被併入「法蘭西第一帝國」並劃分省份。

- 昔日亞平寧半島上,「米蘭公國」、「摩德納和雷焦公國」、「教宗北部轄地」及「威尼斯共和國」的領土,予以成立「義大利王國」。

- 昔日亞得裡亞海東岸「威尼斯共和國」的領土,以及亞得裡亞海北岸「奧地利帝國」的領土,同樣被併入「法蘭西第一帝國」並劃分省份。

- 『結束』1814年4月6日:拿破崙被議會廢黜,「法蘭西第一帝國」結束。

1812年法蘭西第一帝國領土

1812年法蘭西第一帝國主要領土—亞平寧半島及其周遭

義大利王國(962—1797年)地方政權更迭

亞平寧半島北部

藍色為經歷拿破崙統治後依舊續存的政權

紅色為經歷法國大革命戰爭後滅亡的政權

- 托斯卡納侯國/Marchesato di Tuscia(797—1197年)

- 曼托瓦侯國/Marchesato di Mantova(1433—1530年)

- 曼托瓦公國/Ducato di Mantova(1530—1708年):參與「西班牙王位繼承戰爭」(1701—1714年)失敗後,1708年被併入「薩伏依公國」,後於1786年另被併入「米蘭公國」。

- 摩德納和雷焦公國/Ducato di Modena e Reggio(1452—1859年):1797年併入「山南共和國」。

- 盧卡共和國/Repubblica di Lucca(1160—1805年):1805年併入「盧卡和皮翁比諾公國」。

- 盧卡公國/Ducato di Lucca(1815—1847年)

- 比薩共和國/Repubblica di Pisa(1081—1406年)

- 皮翁比諾公國/Principato di Piombino(1399—1803年)

- 盧卡和皮翁比諾公國/Principato di Lucca e Piombino(1805—1815年):1814—1815年「維也納會議」,「皮翁比諾公國」併入「托斯卡納大公國」,而「盧卡共和國」成為「盧卡公國」。

- 錫耶納共和國/Repubblica di Siena(1125—1555年):1552—1559年「錫耶納戰爭」後滅亡,作為貴族封地直接交給「科西莫.德.美第奇/Cosimo de’ Medici」(美第奇家族),而他同時受封「錫耶納公爵」和「佛羅倫斯公爵」。

- 佛羅倫斯共和國/Repubblica Fiorentina(1115—1532年)

- 佛羅倫斯公國/Ducato di Firenze(1532—1569年):領土包含「佛羅倫斯共和國」及「錫耶納共和國」

- 托斯卡納大公國/Granducato di Toscana(1569—1859年):1569年教宗授予「科西莫.德.美第奇/Cosimo de’ Medici」(美第奇家族)「托斯卡納大公」頭銜,正式領有由「佛羅倫斯共和國」及「錫耶納共和國」共同組成的「托斯卡納大公國」。1801年併入「伊特魯裡亞王國」,由「波旁—帕爾馬」王朝統治。

- 維羅納侯國/Marchesato di Verona(888—1151年)

- 威尼斯共和國/Repubblica di Venezia(697—1797年):1797年西部併入「山南共和國」、其餘「奧地利大公國」及「法蘭西第一共和國」共同瓜分。

- 倫巴底王國/Regno di Lombardia

- 威尼斯共和國/Repubblica di Venezia(697—1797年):1797年西部併入「山南共和國」、其餘「奧地利大公國」及「法蘭西第一共和國」共同瓜分。

- 熱那亞共和國/Repubblica di Genova(1005—1797年):領土包含科西嘉島。1797年併入「利古里亞共和國」。

- 米蘭侯國/Signoria di Milano(1259—1395年)

- 米蘭公國/Ducato di Milano(1395—1797年):1708年「曼托瓦公國」併入,1797年併入「山南共和國」。

- 帕瑪公國/Ducato di Parma、帕爾馬和皮亞琴察公國/Ducato di Parma e Piacenza、帕爾馬、皮亞琴察和瓜斯塔拉公國/Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla(1545—1859年):1801年併入「法蘭西第一共和國」。

- 蒙特費拉侯國/Marchesato del Monferrato(967—1574年)

- 蒙特費拉公國/Ducato del Monferrato(1574—1708年):1708年併入「薩伏依公國」

- 都靈邊疆區/Marca di Torino(941—1060年)

- 薩盧佐侯國/Marchesato di Saluzzo(1142—1548年):1549年併入「法蘭西王國」、1601年併入「薩伏依公國」

- 薩伏依伯國/Contea di Savoia(1003—1416年)

- 薩伏依公國/Ducato di Savoia(1416—1713年):1601年「薩盧佐侯國」併入、1708年「蒙特費拉公國」併入

- 薩丁尼亞王國/Regno di Sardegna(1720—1861年):初始領土僅包含「薩伏依公國」領土及「薩丁尼亞島」,日後成為「義大利統一」主導國而逐步擴張領土,成立「義大利王國/Regno d’Italia(1861—1946年)」。

義大利王國(962—1797年)地方政權更迭

亞平寧半島中部

- 斯波萊托公國/Ducato di Spoleto(570—1198年):774—843年隸屬於「法蘭克王國」(481—843年)、843—855年隸屬於「中法蘭克王國」(843—855年)、加洛林王朝內部爭奪(855—888年)、不穩定時期(888—962年)。

- 1198年:併入「教宗國」(756—1929年)

- 1198—1250年:「霍亨斯陶芬王朝」(1079—1268年)的「腓特烈二世」兼任「神聖羅馬帝國」皇帝及「西西里王國」國王

- 1198—1254年:陷入「教宗國」與「西西里王國」(1130—1282年)間的領土紛爭

- 1254年:「霍亨斯陶芬王朝」統治「神聖羅馬帝國」終結,此後由「教宗國」與「西西里王國」瓜分。

- 教宗國/Stato Pontificio(756—1861年):「教宗」透過加冕「丕平」為「法蘭克王國」國王,以換取其以軍力免除「倫巴底王國」佔領的威脅,隨後「丕平」亦將中、北部平定的領土奉獻給「教宗」。

- 斯波萊托公國/Ducato di Spoleto(570—1198年):1198年併入「教宗國」,1254年由「教宗國」及「西西里王國」瓜分。

- 費拉拉侯國/Signoria di Ferrara(1208—1471年)

- 費拉拉公國/Ducato di Ferrara(1471—1598年):埃斯特家族合法分支絕後,重新併入教宗國。

- 教宗北部轄地—費拉拉/Ferrara、波隆那/Bologna 及羅馬涅/Ravenna :1797年併入「山南共和國」。1859年「第二次義大利獨立戰爭」期間,當地革命份子受到「薩丁尼亞王國」勝利的鼓舞,奪取了此地的控制權。

- 教宗國/Stato Pontificio(1861—1870年):大部分領土被併入「義大利王國」,僅存羅馬城及梵蒂岡城

- 教宗國/Stato Pontificio(1870—1929年):羅馬城被併入「義大利王國」,僅存梵蒂岡城。

- 梵蒂岡城國/Stato della Città del Vaticano(1929年—現今):1929年教宗國滅亡。梵蒂岡城國位於羅馬城內的內陸城邦,由天主教會最高權力機構——「聖座」直接統治。其領土位於羅馬西北角高地,故梵蒂岡不僅是「國中之國」,也是「城中之國」,為天主教會最高領袖「羅馬教宗」駐地。

義大利王國(962—1797年)之外地方政權更迭

亞平寧半島南部及西西里島

- 貝內文托公國/Ducato di Benevento(571—1077年):在「倫巴底王國」於774年被「法蘭克王國」攻占後,成為倫巴第的一個殘存國家,承認「法蘭克王國」(481—843年)的統治,但實際處於獨立狀態。在此後的300年中保持事實獨立狀態,即便它於849年分裂後也是如此。此後於849年,分裂為貝內文托親王國、薩萊諾親王國及卡普亞親王國。

758—787年貝內文托公國最大程度的領土擴張

- 阿瑪爾菲公國或阿瑪爾菲共和國(958—1073):主要信奉羅馬天主教。「中世紀初期」顯赫的經濟強國和商業中心,其商人在地中海的貿易中,占支配地位達一個世紀。

- 拜占庭帝國勢力:主要信奉東正教。

- 西西里酋長國(831—1091年):主要信奉伊斯蘭教。

1070年代開始,來自「法蘭克王國」諾曼底的「羅貝爾.吉斯卡爾」,先後消滅了此處羅馬天主教、東正教及伊斯蘭教的勢力。隨後,「羅貝爾.吉斯卡爾」在承認教宗為名義上的領主並宣誓效忠下,接受了教宗將其佔領的土地恩賜授予他,並且升格為「普利亞公爵和卡拉布里亞公爵」,同時兼任名義上的「西西里公爵」。建立了如下政權:

- 普利亞及卡拉布里亞公國/Ducato di Puglia e Calabria(1059—1130年):亞平寧半島南部為領土範圍

- 西西里伯國/Contea di Sicilia(1071—1130年):西西里島為領土範圍

1112年亞平寧半島南部政權分佈及1154年西西里王國領土範圍

隨後,西西里王國展開,「羅貝爾.吉斯卡爾」可說是其實際上的開國英雄和始祖。

- 西西里王國/Regno di Sicilia(1130—1282年):亞平寧半島南部及西西里島為領土範圍

- 斯波萊托公國/Ducato di Spoleto(570—1198年):1198年併入「教宗國」,1254年由「教宗國」及「西西里王國」瓜分。

- 拿坡里王國/Regno di Napoli(1282—1816年):亞平寧半島南部為領土範圍、西西里王國/Regno di Sicilia(1282—1816年):西西里島為領土範圍

- 兩西西里王國/Regno delle Due Sicilie(1816—1861年):亞平寧半島南部及西西里島為領土範圍

1154年西西里王國領土範圍

拿破崙退位及法普列強介入後邁向義大利統一

- 1814—1861年:「法蘭西第一帝國」(1804—1814年)滅亡後,「神聖羅馬帝國」(962—1806年)亦已解體,經由「維也納會議」(1815年)重新分配領土政權歸屬後,各地隸屬於復辟的「哈布斯堡—洛林王朝」或其支系統治。

- 「義大利統一」,亦稱為義大利復興運動或義大利統一復興運動,開始於1815年「維也納會議」,結束於1870—1871年「普法戰爭」。

- 「義大利王國」正式成立於1861年,當時領土不包含「教宗國」僅存的羅馬城及梵蒂岡城,以及「倫巴底—威尼托王國」的威尼托區域。

維也納會議後、義大利統一前,亞平寧半島政權分佈。

維也納會議後、義大利統一前,亞平寧半島周遭列強分佈。

-

- 1814—1815年:「維也納會議」,為了解決由「法國大革命戰爭」(1792—1802年)和「拿破崙戰爭」(1803—1815年)導致的一系列關鍵問題,目標包括「恢復戰前國界」及「重新調節列強權力」,使得列強能夠「勢力均衡」及「保持和平」。對於亞平寧半島而言,形成如下的關鍵影響:

- 皮埃蒙特—薩丁尼亞王國/Regno di Sardegna(1720—1861年):「薩丁尼亞王國」原有領土由「薩丁尼亞島」,擴充至包含「皮埃蒙特」區域及舊有的「熱那亞共和國」領土,使得往後形成新王國。

- 倫巴底—威尼托王國/Regno Lombardo-Veneto(1815—1866年):「米蘭公國」及「威尼斯共和國」舊有領土整併,形成新王國且臣服於「奧地利帝國」的控制。

- 1848—1849年:「第一次義大利獨立戰爭」,「薩丁尼亞王國」嘗試挑戰「奧地利帝國」,最後戰敗且賠償。

- 1859年4—7月:「第二次義大利獨立戰爭」,「薩丁尼亞王國」及「法蘭西第二帝國」同盟對上「奧地利帝國」。

- 「薩丁尼亞王國」履行薩法兩國簽訂的「杜林協議」,割讓現今「皮埃蒙特」區域中,「薩伏依公國」及「尼斯伯國」予「法蘭西第二帝國」,作為同盟共戰且促進統一的回報,而此用意在於未來統一完成後,雙方間具有緩衝地帶的均勢考量。

- 「奧地利帝國」履行奧法兩國簽訂的「維拉弗蘭卡停戰協定」,割讓「倫巴底—威尼托王國」中現今的「倫巴底」區域予「法蘭西第二帝國」,而「薩丁尼亞王國」再輾轉自「法蘭西第二帝國」手中獲得,並且於三國共同簽訂的「蘇黎世條約」再次被承認。

- 1859年8月起:中義大利聯合省/Province Unite del Centro Italia(1859—1860年),「托斯卡納大公國」、「帕爾馬、皮亞琴察和瓜斯塔拉公國」、「摩德納和雷焦公國」及「教宗北部轄地」中的統治者被革命者逐出後,所共同組成的聯盟,並且在公投後正式併入「撒丁尼亞王國」之中。

義大利統一進程

- 1860年:尼斯人「朱塞佩.加里波底」不滿「尼斯伯國」被割讓予「法蘭西第二帝國」,意圖組織支持者前去奪回此地,遂讓「薩丁尼亞王國」時任首相「加富爾伯爵卡米洛.奔索」,引導「千人遠征團」前去「西西里島」,支援當地的革命起義者。

- 西西里島及亞平寧半島南部的「兩西西里王國」被擊潰,經過公投後同意併入「薩丁尼亞王國」。

- 亞平寧半島中部的「教宗國」,在「法蘭西第二帝國」的干預下,領土僅存「羅馬城」及「梵蒂岡城」(聖彼得的遺產),其餘則被「薩丁尼亞王國」佔領。

- 1861年:「薩丁尼亞王國」立法機關通過法案,聲明「義大利王國/Regno d’Italia(1861—1946年)」批准成立,並且「維克多.伊曼紐二世」獲得國王的頭銜。

第一、二次義大利獨立戰爭及千人遠征團後、普奧戰爭前的義大利王國

- 1866年:「普奧戰爭」,亦被視為「第三次義大利獨立戰爭」,「義大利王國」與「普魯士王國」(1701—1918年)同盟對抗「奧地利帝國」(1804—1867年),在「奧地利帝國」戰敗後簽訂「布拉格條約」,割讓「倫巴底—威尼托王國」中現今的「威尼托」區域予「法蘭西第三帝國」,而「義大利王國」再輾轉由其手中獲得。

普奧戰爭後、普法戰爭前的義大利王國

- 1870—1871年:「普法戰爭」,「普魯士王國」(1701—1918年)及其同盟對抗「法蘭西第二帝國」(1852—1870年)/「法蘭西第三共和國」(1870—1940年),「義大利王國」在「法蘭西第二帝國」召回保護羅馬的駐軍,並且隨後對「普魯士王國」投降而瓦解後,才膽敢進軍佔領羅馬城,最終僅餘梵蒂岡城。隨後,義大利政府正式由佛羅倫斯,遷都至羅馬,義大利正式統一。

普法戰爭後義大利王國及周遭其它列強