阿爾弗雷德大帝

- 「盎格魯—薩克遜英格蘭」(Anglo-Saxon England)時期或「中世紀早期英格蘭」時期

- 『起始』西元410年:「西羅馬帝國」撤軍「羅馬不列顛尼亞行省」(Roman province of Britannia)。

- 『過程』涵蓋下述「盎格魯人」、「薩克遜人」及「朱特人」遷徙、「七國時代」形成及「維京人」入侵與殖民,直至英格蘭王國形成。

- 『結束』西元1066年:「諾曼征服」(Norman Conquest),即由「諾曼第公爵」(Duke of Normandy)也就是「征服者威廉」(William the Conqueror)所領導的數千名「諾曼人」(Norman)、「法國人」(French)、「佛蘭德人」(Flemish)和「布列塔尼人」(Bretons)組成的軍隊,對英格蘭入侵和占領。

- 『影響』「盎格魯—薩克遜人」在「諾曼人」(Norman)統治下稱為「英國人」(Englishry),透過社會及文化與「羅馬—不列顛凱爾特布立吞人」(Romano–British Celtic Britons)、「丹麥人」(Danes)及「諾曼人」(Norman)融合,形成當代「英國人」(English People)。

- 「七國時代」(Heptarchy)只是為了方便稱呼一個時期,並不代表存在一個明確或穩定的七個王國集團,而由於相互競爭的國王爭奪霸權,王國和次王國的數量迅速波動。

- 『起始』西元410年:「西羅馬帝國」撤軍「羅馬不列顛尼亞行省」(Roman province of Britannia)。

- 『結束』西元825年:「威塞克斯王國」併吞「埃塞克斯王國」、「蘇塞克斯王國」、「肯特王國」,形成「威塞克斯王國」、「麥西亞王國」、「東安格利亞王國」及「諾森比亞王國」四國。

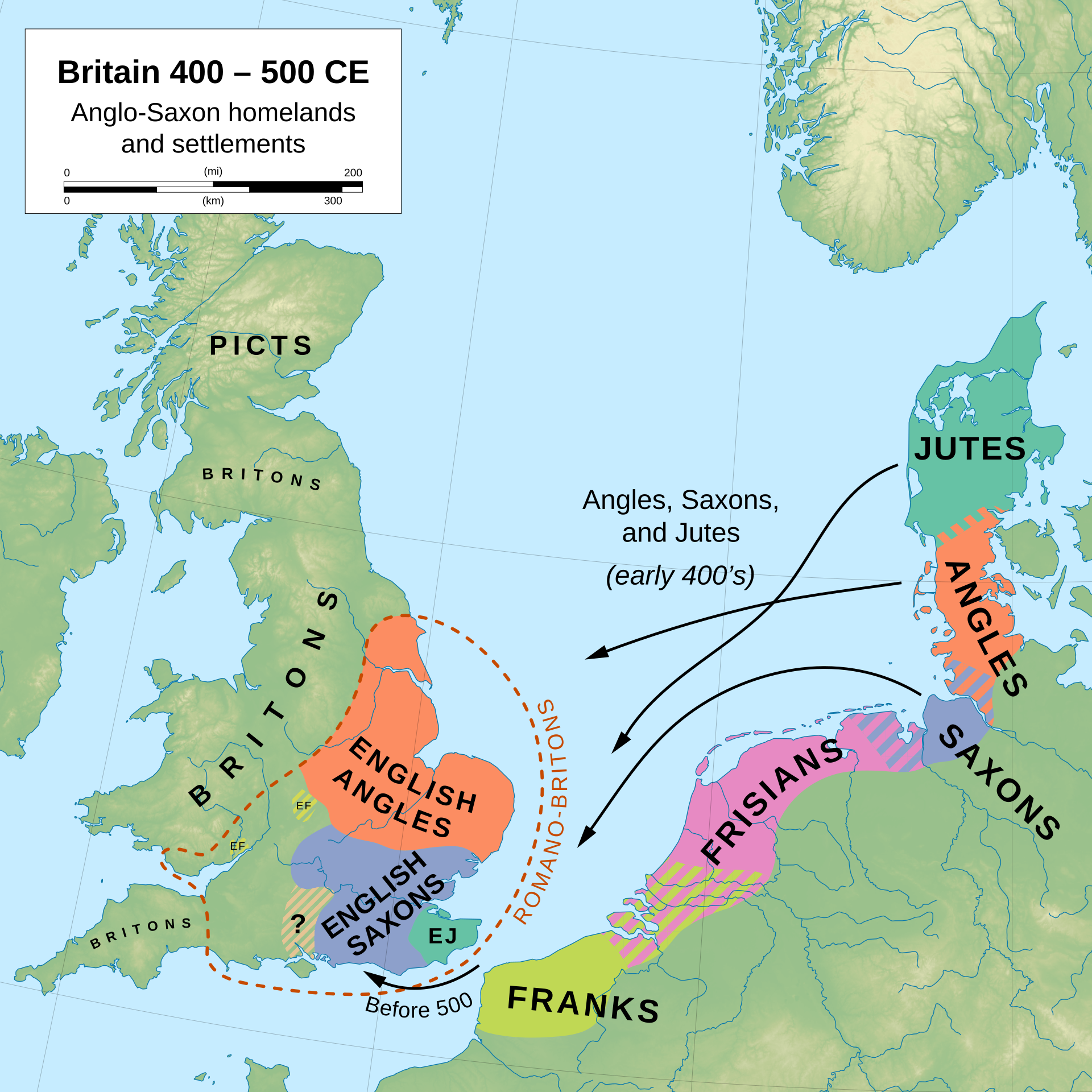

- 西元410—500年(5世紀):「印歐語系/日耳曼語系」—「盎格魯人」(Angles)、「薩克遜人」及「朱特人」自「日德蘭半島」遷徙至「大不列顛島」。

西元410—500年(5世紀)盎格魯人、薩克遜人及朱特人的遷徙路線圖

- 西元500—600年(6世紀):「盎格魯人」向北擴張,而「薩克遜人」向西擴張,絕大部分以部落為基礎的王國,於此時開始逐漸建立。

- 「肯特王國」(Kingdom of Kent)(西元455—825年)

- 「朱特人」創建,併入「威塞克斯王國」。

- 「蘇塞克斯王國」(Kingdom of Sussex)(西元477—825年)

- 「薩克遜人」創建,併入「威塞克斯王國」。

- 「威塞克斯王國」(Kingdom of Wessex)(西元519—927年)

- 「薩克遜人」創建,整合七國成立「英格蘭王國」。

- 「埃塞克斯王國」(Kingdom of Essex)(西元527—825年)

- 「薩克遜人」創建,併入「威塞克斯王國」。

- 「麥希亞王國」(Kingdom of Mercia)(西元529—918年)

- 「盎格魯人」創建,併入「威塞克斯王國」。

- 「東安格利亞王國」(Kingdom of East Anglia)(西元550—918年)

- 「盎格魯人」創建,併入「威塞克斯王國」。

- 「諾森布里亞王國」(Kingdom of Northumbria)(西元654—954年)

- 「盎格魯人」創建,併入「威塞克斯王國」。

- 西元600—700年(7世紀):「諾森布里亞王國」處於英格蘭地區的霸權地位。

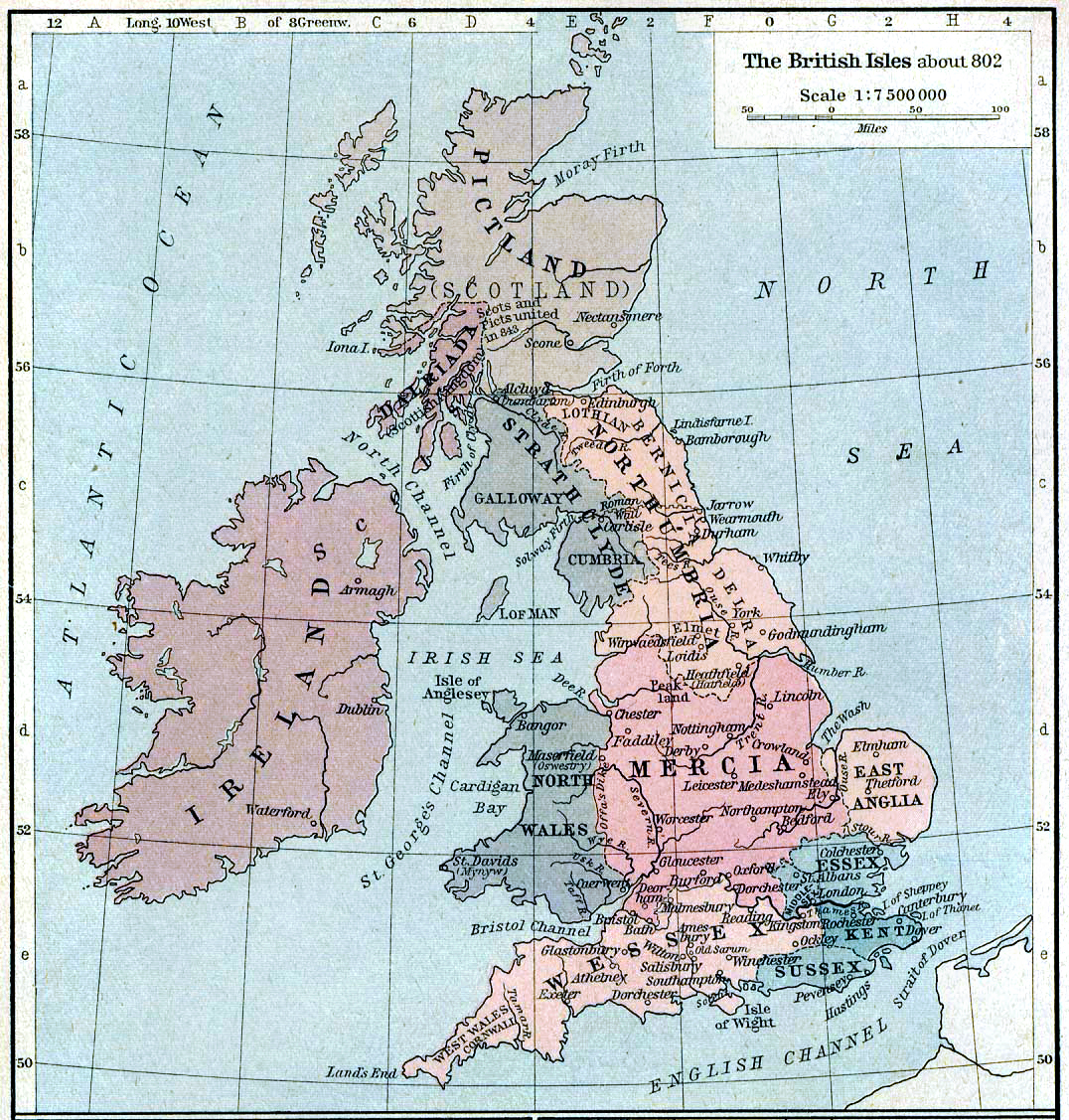

西元600年盎格魯人、薩克遜人及朱特人分佈圖

- 西元700—800年(8世紀):「麥希亞王國」崛起而取代「諾森布里亞王國」在英格蘭地區的霸權地位。

西元802年大不列顛島七大王國分佈圖

- 西元793—878年:英格蘭地區「修道院的財富」和「盎格魯—撒克遜社會的成功」,吸引了歐洲大陸人們的注意,其中絕大部分是「丹麥人」和「挪威人」。

- 西元793—865年:零星「維京人」入侵,形成較小規模且一波又一波間斷性的襲擊。

- 西元865—878年:多數「維京人」組成「異教徒大軍」入侵,造成較大規模的襲擊。

- 西元800—900年(9世紀):「威塞克斯王國」崛起而取代「麥希亞王國」在英格蘭地區的霸權地位。

- 『輝煌』西元825年:「威塞克斯王國」戰勝「麥希亞王國」。

- 『輝煌』西元878年:「威塞克斯王國」戰勝「維京人」組成的「異教徒大軍」。

- 『輝煌』西元878—899年:國王「阿爾弗雷德」開始軍事、法律、宗教、教育和文化的改革與發展,並且強化了外交關係,為10世紀的偉大成就奠定基礎。

- 讓方言在「盎格魯—撒克遜文化」中比拉丁語更重要。

- 「維京人」的攻擊被視為神聖的懲罰,希望藉由恢復宗教敬畏,以平息上帝憤怒。

- 西元900—1000(10世紀):「威塞克斯王國」持續透過政治統一及律法要求,來建構出穩健的社會秩序

- 『輝煌』西元900—924年:國王「長者愛德華」及麥希亞女領主「埃瑟爾弗雷德」,將他們的權力由「麥西亞王國」西半部,擴展到丹法區中、南部,奠定進一步政治統一的基礎。

- 『輝煌』西元924—955年:國王「埃塞爾斯坦」、「埃德蒙一世」與「埃德雷德」,將他們的權力擴展到整個「諾森布里亞王國」,以致於達成穩定的政治統一。

- 『維京人關鍵人物簡介』

- 「拉格納.洛德布洛克」(Ragnar Lodbrok):他是傳說中的維京英雄、瑞典及丹麥國王。根據傳統文獻記載,他於西元九世紀多次掠劫「不列顛群島」及「法蘭克王國」而聞名,並且由維京時代的古諾斯詩歌、冰島傳奇故事及近代編年史而受人稱道。

- 「巴格塞克」(Bagsecg):西元860—871年的「丹麥王國」國王、「異教徒大軍」首領之一。

- 「哈夫丹.拉格納森」(Halfdan Ragnarsson):西元871—877年的「丹麥王國」國王、「異教徒大軍」首領之一、「拉格納.洛德布洛克」其中一位兒子。

- 「伊瓦爾.拉格納森」(Ivar Rangarsson):亦稱為「無骨者伊瓦爾」、「異教徒大軍」首領之一、「拉格納.洛德布洛克」其中一位兒子。

- 「烏巴」(Ubba):「異教徒大軍」首領之一、「拉格納.洛德布洛克」其中一位兒子。

- 「古斯倫」(Guthrum):「夏日大軍」後期首領。

- 『威塞克斯王國關鍵人物簡介』

- 「埃克伯特」(Ecgberht):西元802—839年的「威塞克斯王國」國王。

- 「埃塞爾伍夫」(Æthelwulf):西元839—858年的「威塞克斯王國」國王、「埃克伯特」兒子。

- 「埃塞爾伯德」(Æthelbald):西元858—860年的「威塞克斯王國」國王、「埃塞爾伍夫」兒子。

- 「埃塞爾伯特」(Æthelberht):西元860—865年的「威塞克斯王國」國王、「埃塞爾伍夫」兒子。

- 「埃塞爾雷德一世」(Æthelred I):西元865—871年的「威塞克斯王國」國王、「埃塞爾伍夫」兒子。

- 「阿爾弗雷德」(Ælfrǣd):西元871—899年的「威塞克斯王國」國王、「埃塞爾伍夫」兒子。

- 「長者愛德華」(Edward the Elder):西元899—924年的「威塞克斯王國」國王、「阿爾弗雷德」兒子。

- 「埃塞爾斯坦」(Æthelstan):西元924—927年的「威塞克斯王國」國王、西元927—939年的「英格蘭王國」國王、「長者愛德華」兒子。

- 「埃德蒙一世」(Edmund I):西元939—946年的「英格蘭王國」國王、「長者愛德華」兒子。

- 「埃德雷德」(Eadred):西元946—955年的「英格蘭王國」國王、「長者愛德華」兒子。

- 「埃塞爾沃爾德」(Æthelwold):「埃塞爾雷德一世」兒子、「阿爾弗雷德」繼位時仍為嬰兒。

- 「埃塞爾雷德」(Æthelred):西元881—911年的「麥希亞郡長」、「艾瑟爾弗萊德」夫婿。

- 「埃塞爾弗萊德」(Æthelflæd):西元911—918年的「麥希亞女領主」、「阿爾弗雷德」女兒、「埃塞爾雷德」妻子。

- 「埃爾夫韋恩」(Ælfwynn):西元918年的「麥希亞女領主」、「埃塞爾雷德」及「艾瑟爾弗萊德」女兒。

- 『輝煌』

- 西元825年:「威塞克斯王國」與「麥希亞王國」爆發「埃倫登之戰」(Battle of Ellendun),國王「埃克伯特」與國王「貝奧恩武夫」(Beornwulf)(西元823—826年)開戰,結果確立了「威塞克斯王國」在英格蘭地區的霸權地位。

- 「麥希亞王國」國王「貝奧恩武夫」廢黜前任國王「西奧武夫一世」(Ceowulf I)(西元821—823年),欲藉由對「威塞克斯王國」開戰,以宣示並鞏固自身在國內的權威。

- 「威塞克斯王國」國王「埃克伯特」戰勝後,令其子「埃塞爾伍夫」順勢派遣軍隊征服「埃塞克斯王國」、「蘇塞克斯王國」、「肯特王國」及「薩里王國」(Kingdom of Surrey),這些國王過往接受「麥希亞王國」國王為宗主,如今併入「威塞克斯王國」的領土。

- 英格蘭地區僅存四個主要王國—「諾森比亞王國」、「麥希亞王國」、「東安格利亞王國」及「威塞克斯王國」。

- 「東安格利亞王國」反抗「麥希亞王國」的統治,同時重申其獨立性,並選擇與「威塞克斯王國」結盟。

- 「麥希亞王國」已經無法逆轉,此戰役前一世紀所享有的霸權地位。

- 西元829年:「威塞克斯王國」佔領「麥希亞王國」,並且將國王「維格拉夫」(Wiglaf)(西元827—829/830—839年)驅逐出境,獲得「諾森比亞王國」承認其霸權,使得「埃克伯特」的聲勢到達頂峰。

- 西元830年:「麥希亞王國」國王「維格拉夫」返回國內,並且恢復「麥希亞王國」的獨立地位,甚至能夠再次延伸其權力至東南地區。

- 『輝煌』

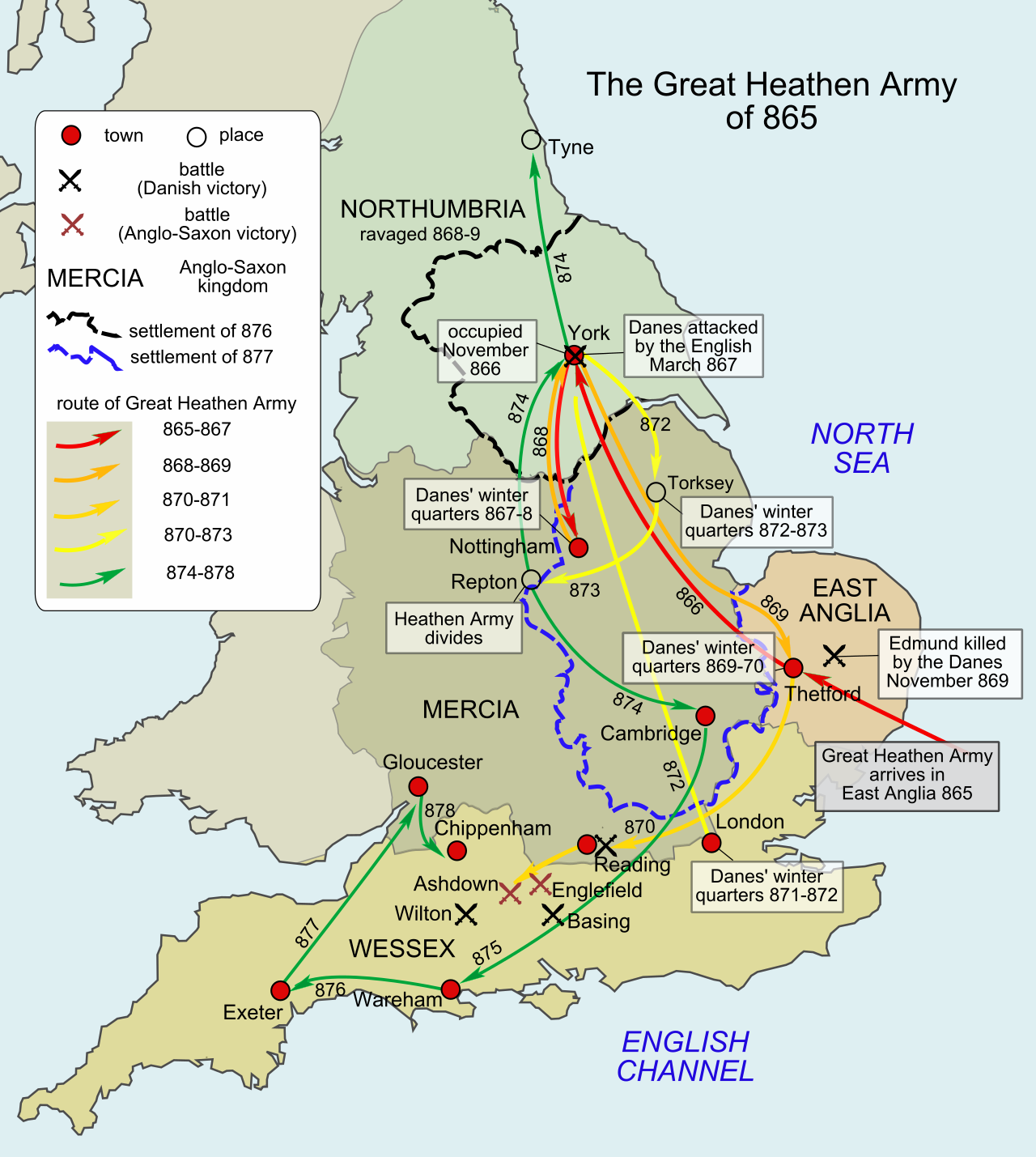

- 西元865—878年:聯盟組成的「異教徒大軍」(Great Heathen Army)入侵英格蘭地區。

- 並非由單一的同質勢力組成,而是由「斯堪地維亞半島」各地區,甚至可能包含歐洲其它地區的戰隊所組成。

- 相較以往小規模的襲擊,此次規模龐大許多。

- 指揮官為「巴格塞克」、「哈夫丹.拉格納森」、「伊瓦爾.拉格納森」及「烏巴」。

- 企圖攻佔四個王國—「諾森比亞王國」、「麥希亞王國」、「東安格利亞王國」及「威塞克斯王國」。

- 西元866年:大軍於「東安格利亞王國」登陸,國王「殉道者埃德蒙」(Edmund the Martyr)(855—869年)利用馬匹作為回報,以換取短暫的和平。

- 西元866—867年:「伊瓦爾.拉格納森」及「哈夫丹.拉格納森」率軍前往「諾森比亞王國」,佔領「約克」(York)地區。

- 西元867年:「諾森比亞王國」國王「埃拉」(Aelle)(862—867年)前往「約克」反抗,結果被「伊瓦爾.拉格納森」殺害,而「埃克伯特一世」(Ecgberht I)(867—872年)被扶植作為魁儡統治者,以協助「維京人」軍隊廣徵稅收。

- 西元868年:「阿爾弗雷德」與「埃塞爾雷德」並肩作戰,試圖阻止「伊瓦爾.拉格納森」領導的軍隊進入鄰近的「麥西亞王國」,但最終失敗了。

- 西元869年:「伊瓦爾.拉格納森」及「烏巴」率軍攻陷「東安格利亞王國」,且將國王「殉道者埃德蒙」殺害,「伊瓦爾.拉格納森」可能已逝世。

- 西元870—871年:「巴格塞克」及「哈夫丹.拉格納森」領導軍隊進入「威塞克斯王國」,雙方爆發了九次的交戰,結果好壞參半。「威塞克斯王國」國王「埃塞爾雷德」受傷不久後辭世,而「巴格塞克」與五名伯爵身亡。

西元865–878年異教徒大軍行軍路線圖

- 西元871年:「阿爾弗雷德」(Alfred the Great)(西元871—886年)繼任為「威塞克斯王國」國王,丹麥軍隊持續襲擊並擊敗王國軍隊,逼迫其以支付錢財為講和條件,促使敵軍退出領土。

- 西元871年:「古斯倫」領導的「夏日大軍」(Great Summer Army)登陸,與處於「雷丁」(Reading)由「哈夫丹.拉格納森」領導的軍隊匯合後再次出擊。

- 西元871—872年:「古斯倫」及「哈夫丹.拉格納森」領導大軍駐紮於「倫敦」;過冬前,與薩克遜軍隊進行數次交戰。

- 西元872年:「諾森比亞王國」國王「埃克伯特一世」叛亂,在大軍北上鎮壓後被驅逐,「里西吉」(Ricsige)(872—876年)奉命繼任王位。

- 西元874年:大軍南下攻打「麥希亞王國」,國王「伯格雷德」(Burgred)(西元852—874年)被廢黜,而擁立魁儡「維京人」「切奧爾武夫二世」(Ceolwulf II)(西元874—879年)繼任王位。

- 西元874年:大軍兵分二路,「古斯倫」帶軍向南進攻「威塞克斯王國」,而「哈夫丹.拉格納森」帶軍向北進攻「皮克特人」(Picts)及「布立吞人」(Britons)所建立的「斯特拉斯克萊德王國」(Kingdom of Strathclyde)(西元5世紀—1030年)。

- 西元874—875年:「哈夫丹.拉格納森」帶軍攻陷「諾森比亞王國」。

- 西元876年:「哈夫丹.拉格納森」就任「諾森比亞王國」國王,但治理範圍僅限於南部的「約克」地區,因而被稱為「斯堪的納維亞約克」(Scandinavian York)(西元876—954年),同時分配土地給其追隨者。

- 西元877年:「哈夫丹.拉格納森」在維護「都柏林王國」主權時被殺害。

- 西元877年:「維京人」共同瓜分「麥希亞王國」,「切奧爾武夫二世」則佔領西半部。

- 西元878年:「古斯倫」對「阿爾弗雷德」所處宮殿發動夜間突襲,使得「阿爾弗雷德」帶著數名隨從逃離,處於「薩默塞特」(somerset)沼澤地裡的「阿瑟爾尼」(Athelney)小村莊避難。

- 西元878年:「阿爾弗雷德」由「薩默塞特」(somerset)沼澤地裡的「北佩瑟頓」(North Petherton),策劃召集來自「薩默塞特」(somerset)、「威爾特郡」(Wiltshire)和「漢普郡」(Hampshire)的當地民兵,開始進行抵抗活動。

- 西元878年:「阿爾弗雷德」前往「薩默塞特」(somerset)中「塞爾伍德」(Selwood)以東的「埃格伯特石」(Egbert’s Stone),三位郡主及其所屬民兵因應召集前來,顯示「阿爾弗雷德」依舊獲得他們的效忠。

- 西元878年:「新威特戰役」(Battle of Cynwiit)爆發,儘管「阿爾弗雷德」處於逃難狀態,「烏巴」所率領的船隊及士兵停靠在海岸邊,依舊慘遭「威塞克斯王國」軍隊圍攻,使得「烏巴」及上百名部下被殺害。

- 西元878年:「艾丁頓戰役」(Battle of Edington)爆發,「阿爾弗雷德大帝」擊退「古斯倫」所率領的軍隊,避免其進一步侵犯領土的意圖,雙方就兩項條約內容達成共識。

- 「韋德莫爾條約」(Treaty of Wedmore):此可能是口頭協議。「古斯倫」以「埃塞爾斯坦」(Æthelstan)的洗禮名,受洗為基督徒並對「東安格利亞王國」進行治理,以致於較能合法地統治其信仰基督教的下屬,但對於其異教徒下屬而言將成為異教徒;同時,其軍隊必須離開「威塞克斯王國」。

- 「阿爾弗雷德和古斯魯姆條約」(Treaty of Alfred and Guthrum):此可能為正式協議。規定了雙方王國領土的邊界、和平貿易的條件及人命被殺害的貨幣價值。The boundary between Alfred’s and Guthrum’s kingdoms : Run up the River Thames to the River Lea, follow the Lea to its source (near Luton), from there extend in a straight line to Bedford, and from Bedford follow the River Ouse to Watling Street.

- 條約形同瓜分「麥希亞王國」,依據此劃分的界線,「阿爾弗雷德」整併「麥希亞王國」以東領土,至其所治理的「威塞克斯王國」,而「古斯倫」則整併「麥希亞王國」以西領土,至其所治理的「東安格利亞王國」,外加上「斯堪的納維亞約克」(Scandinavian York),兩處形成「維京人」治理並施行其律法的「丹法區」(Danelaw)。

西元886年大不列顛島兩大王國分佈圖

- 西元880—890年:來自「維京人」的騷亂未停歇,「威塞克斯王國」的海岸,發生了各式局部的襲擊,以及針對地方的陸路突襲。其中西元885年,「維京人」針對「肯特郡」大規模襲擊,最終以失敗收場。

- 西元879年:「切奧爾武夫二世」失蹤後,「麥希亞王國」西半部落入「威塞克斯王國」的統治。

- 西元881年:「埃塞爾雷德」接任「麥希亞郡」領主一職,僅統治「麥希亞王國」西半部,亦被稱為「麥希亞郡長」,並且承認「阿爾弗雷德」的宗主權,與其女兒「埃塞爾弗萊德」的婚姻關係,更鞏固了這種聯盟。

- 西元883年:「斯堪的納維亞約克」王位自西元877年起,因為「哈夫丹.拉格納森」身亡而持續空缺,此時才由「維京人」「古斯雷德」(Guthred)(西元883—895年)繼任。

- 西元886年:「阿爾弗雷德」重新佔領「倫敦」,著手進行該城市街道整頓及防禦工事建造,並且交給「麥希亞郡長」—「埃塞爾雷德」治理。

- 西元886年:有別於「維京人」征服島上部分領土,並且施行「維京人」律法的「丹法區」(Danelaw),「阿爾弗雷德」整併了其餘王國大部分的領土進行統治,並且擊退了「維京人」進一步的侵佔,而自稱為「盎格魯—薩克遜人的國王」(King of the Anglo-Saxons)。

- 西元889年:「古斯倫」逝世,「維京人」「伊奧里克」(Eohric)(西元890—902年)繼位。

- 西元890—900年:「維京人」再次發動大規模襲擊,入侵者的妻子和孩子同行,表明嘗試征服和殖民。戰場遍及「肯特郡」、「埃塞克斯郡」及泰晤士河谷,最終以失敗收場。「埃塞爾雷德」及「長者愛德華」不時參與其中作戰。

- 西元899年:「阿爾弗雷德」逝世,其姪子「埃塞爾沃爾德」對繼承權提出異議,隨後更北上前往「諾森比亞王國」,「維京人」接受他為「斯堪的納維亞約克」國王(西元899—902年)。

長者愛德華

埃塞爾弗萊德

- 『輝煌』

- 西元900年:「長者愛德華」繼任國王。

- 西元901年:「埃塞爾沃爾德」率領艦隊南下至「埃塞克斯郡」。

- 西元902年:「埃塞爾沃爾德」說服「東安格利亞王國」「丹麥人」入侵「麥西亞郡」和威塞克斯北部,並搶劫一空,而「長者愛德華」亦率軍蹂躪「東安格利亞王國」進行報復,隨後下令撤退,但「肯特郡」士兵不從。

- 西元902年:「霍姆戰役」(Battle of Holme)爆發,「長者愛德華」及其它地區未參戰,僅有「威塞克斯王國」和「肯特郡」的「盎格魯—薩克遜人」與「東安格利亞王國」和「丹法區」的「維京人」對戰,最終「維京人」慘勝,但「埃塞爾沃爾德」及「東安格利亞王國」國王「伊奧里克」戰死,結束了「埃塞爾沃爾德」的叛亂及其對王位的威脅。

- 西元909年:「長者愛德華」派遣「威塞克斯王國」與「麥西亞郡」的聯合軍隊,前去騷擾北方「斯堪的納維亞約克」的「丹麥人」,並且奪取皇家聖人「奧斯瓦爾德」(Oswald)的屍骨,隨後被轉往「麥西亞郡」所建造的大教堂,而「丹麥人」被迫接受「長者愛德華」提出的和平條件。

- 「奧斯瓦爾德」於西元633/634—642年,將「伯尼西亞王國」和「德伊勒王國」重新置於「諾森布里亞王國」之下,並且由一位統治者進行統治,同時促進「基督教」在王國內傳播。

- 西元910年:「泰滕霍爾戰役」(Battle of Tettenhall)爆發,「斯堪的納維亞約克」的「維京人」攻擊「麥西亞郡」進行報復,卻遭遇「威塞克斯王國」與「麥西亞郡」的聯合軍隊對抗,最終慘敗收場,「伊奧維爾斯」(Eowils)、「哈夫丹」(Halfdan)及「英格瓦爾」(Ingvar),三位共治「斯堪的納維亞約克」的國王(西元902—910年)皆戰死。

- 「斯堪的納維亞約克」的「維京人」不再冒險向「亨伯河」以南進行攻擊,使得「長者愛德華」和麥西亞盟友得以集中精力,征服「丹法區」中「麥西亞王國」東部和「安格利亞王國」內的「維京人」。

- 西元910—918年:「斯堪的納維亞約克」王位空缺,可能在「盎格魯—薩克遜人」控制下,允許由當時統治「諾森比亞王國」北部地區的「班堡」堡主進行統治。

- 西元911年:「麥希亞郡長」—「埃塞爾雷德」逝世,其妻「埃塞爾弗萊德」接任為「麥西亞女領主」(西元911—918年)。

- 「長者愛德華」併吞了「倫敦」(London)及其周遭廣大的領地包括「米德爾塞克斯」(Middlesex)、「赫特福德郡」(Hertfordshire)、「白金漢郡」(Buckinghamshire)及「牛津郡」(Oxfordshire)。

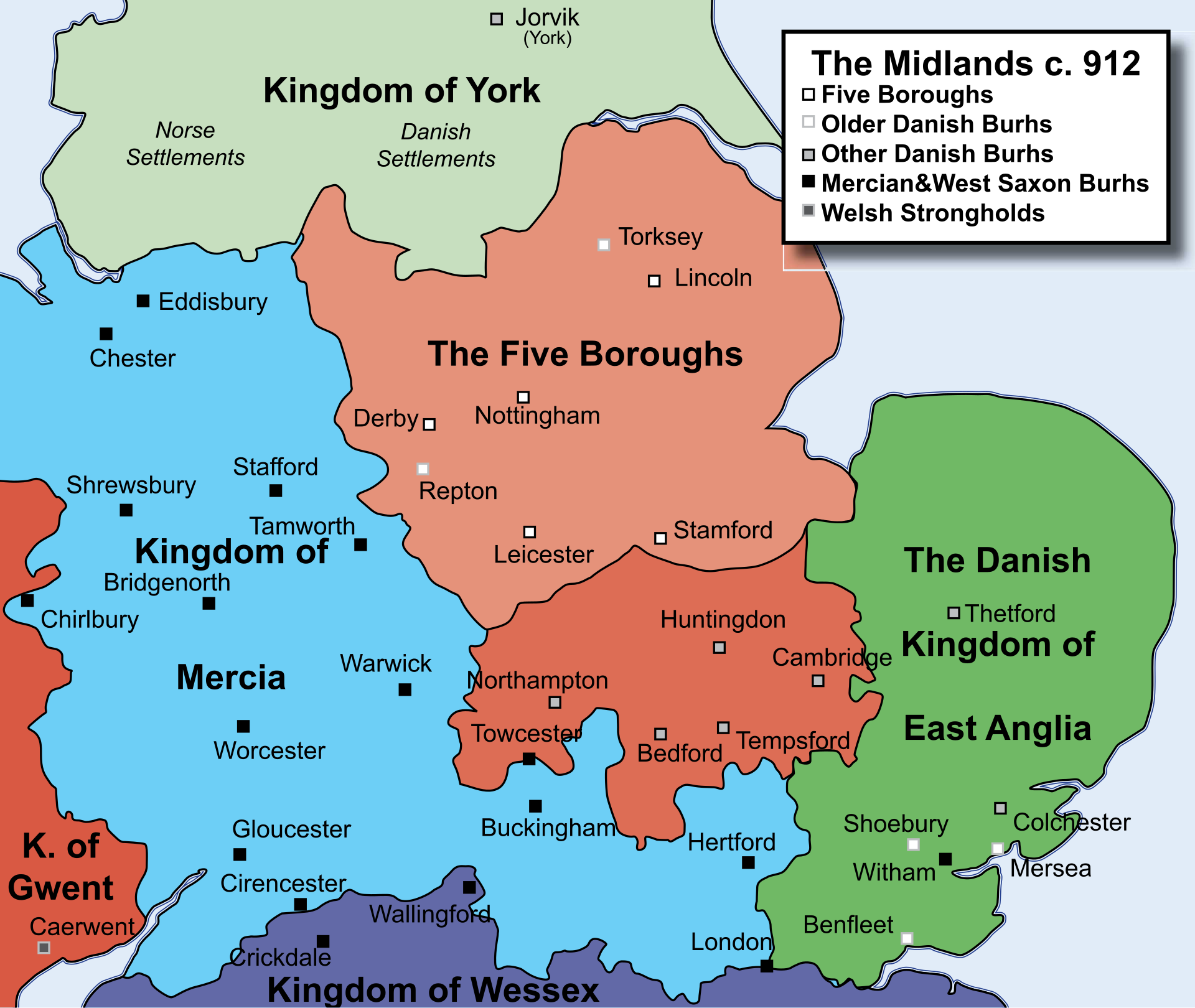

- 西元911—918年:「長者愛德華」和「埃塞爾弗萊德」奠基於「阿爾弗雷德」所興建的防禦堡壘網絡,伴隨逐漸征服而擴張的領土,聯手進行擴建堡壘計畫,防止來自「丹法區」「維京人」進一步襲擊,以此保護領土的安全。

- 「長者愛德華」針對「威塞克斯王國」境內,包括「倫敦」(London)周遭—「赫特福德」(Hertford)、「威瑟姆」(Witham)、「白金漢」(Buckingham)、「貝德福德」(Bedford)、「馬爾登」(Maldon)、「托斯特」(Towcester)、要塞進行強化。

- 「埃塞爾弗萊德」針對「麥西亞郡」境內,包括「溫斯伯里」(Wednesbury)、「布里奇諾」(Bridgnorth)、「塔姆沃斯」(Tamworth)、「斯塔福德」(Stafford)、「沃里克」(Warwick)、「奇伯里」(Chirbury)及「朗科恩」(Runcorn)要塞進行強化。

- 「埃塞爾弗萊德」與「蘇格蘭王國」及「斯特拉斯克萊德王國」形成三方聯盟,約定三王國中任一王國受到攻擊,其它王國將前來援助,以此對抗「維京人」日益造成的威脅。

西元912年丹法區五個主要行政區(The Five Boroughs)、「麥西亞王國」與「威塞克斯王國」堡壘及丹法區堡壘位置圖

- 西元917年:「維京人」發起決定性的戰役,最終無法成功,顯示出堡壘防禦的堅固。

- 「埃塞爾弗萊德」先後奪下「德比」(Derby)及「萊斯特」(Leicester),其為「丹法區」五大行政區之二,最終獲得「斯堪的納維亞約克」的效忠。

- 「長者愛德華」率軍屠殺「東安格利亞王國」最後一位國王,並且佔領了「柯爾切斯特」(Colchester),最終「北安普敦」(Northampton)、「劍橋」(Cambridge)及「東安格利亞王國」臣服於他。

- 「長者愛德華」和「埃塞爾弗萊德」聯手對「維京人」發起一系列的反攻,最終制服了「麥西亞王國」東部及「東安格利亞王國」的「維京人」。

- 西元918年:「埃塞爾弗萊德」逝世,其女「埃爾夫韋恩」繼位半年後,遭「長者愛德華」罷黜而直接進行統治。

- 西元918年:「科布里奇之戰」(Battle of Corbridge)爆發,「埃塞爾弗萊德」所締結的三方聯盟約定不在,「維京人」「伊瓦爾.拉格納森」」男孫「拉格納爾.阿.伊邁爾」(Ragnall ua Ímair)所率領的聯盟軍隊,對戰「蘇格蘭王國」國王「君士坦丁二世」、「斯特拉斯克萊德王國」及被「拉格納爾.阿.伊邁爾」驅逐出領地的「班堡」堡主「埃爾德雷德一世」所率領的聯盟軍隊。

- 最終「維京人」獲勝,確立了「拉格納爾.阿.伊邁爾」隔年佔領「斯堪的納維亞約克」且自稱為國王的地位。

- 西元918年:「史坦福」(Stamford)及「諾丁頓」(Nottingham),其為「丹法區」五大行政區之二,亦分別在「埃塞爾弗萊德」逝世前後向「長者愛德華」投降,整個「麥西亞王國」的「盎格魯—薩克遜人」及「維京人」都臣服於「長者愛德華」,但「林肯」(Lincoln)不清楚是否例外。

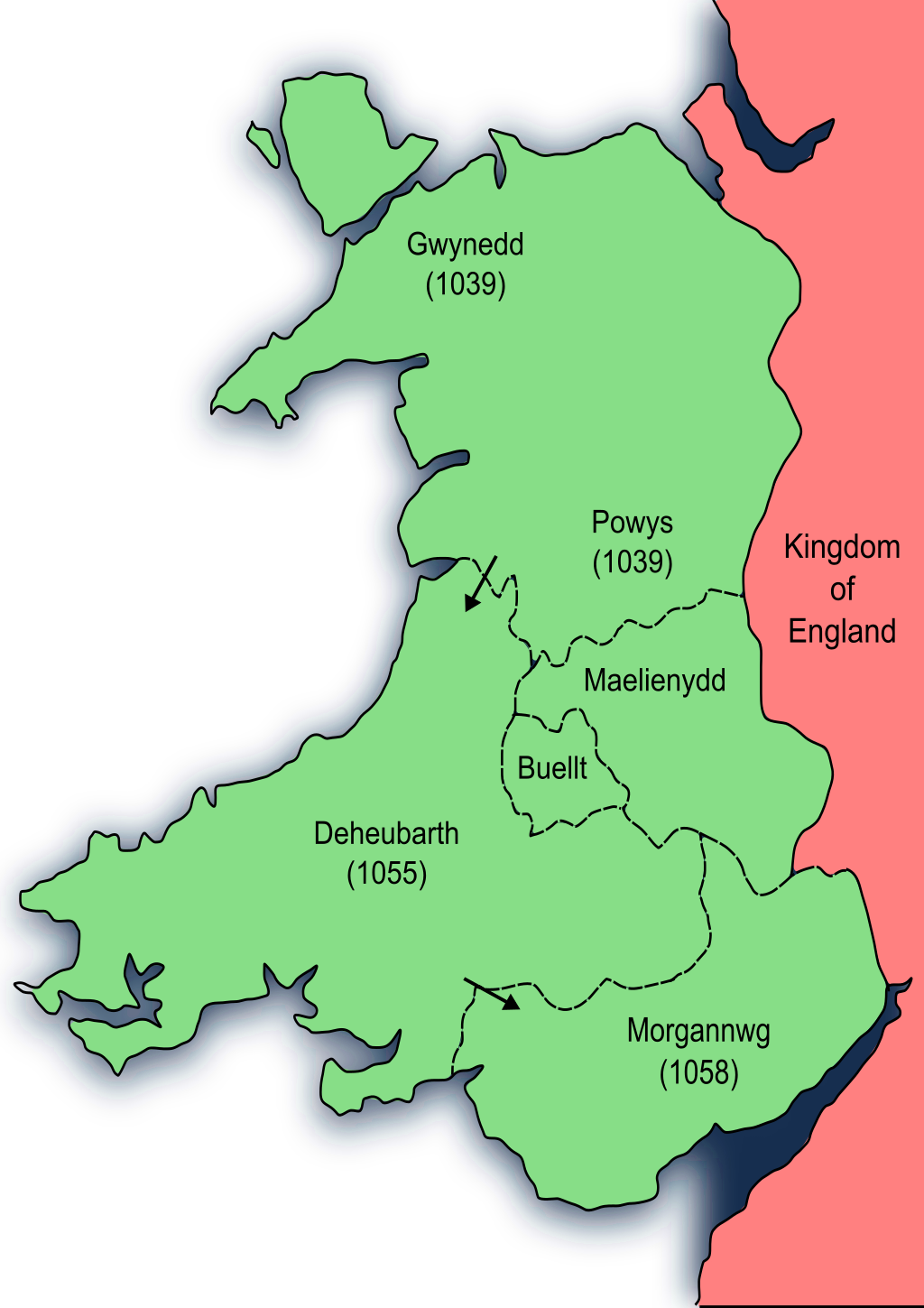

西元10世紀的威爾斯地區中,藍色為海威爾達基於塞西爾威格王國擴展的權力版圖,而橘色經常結盟為摩根尼格王國。由此得知,海威爾達於10世紀中葉開始,統治威爾斯大部分的地區。

- 西元918年:「亨伯河」(Humber River)以南的英格蘭地區,絕大多數的統治者都臣服於「長者愛德華」,包括三位威爾斯地區的國王—「塞西爾威格王國」(Kingdom of Seisyllwg)(西元682—920年)共治國王「海維爾.達」 (Hywel ap Cadell)與「克萊多格」 (Clydog ap Cadell) 和「格溫內德王國」(Kingdom of Gwynedd)(西元401—1283年)國王「伊德瓦爾.福爾」 (Idwal Foel),使得「長者愛德華」的權力範圍得以擴展。

- 西元904年:「海維爾.達」與「戴菲德王國」(Kingdom of Dyfed)(西元410—920年)女繼承人的婚姻,使得其於該國國王逝世後繼任王位。「長者愛德華」在位。

- 西元911年:「海維爾.達」與「克萊多格」共同繼承「塞西爾威格王國」王位。「長者愛德華」在位。

- 西元920年:「克萊多格」逝世後,「海維爾.達」將「塞西爾威格王國」與「戴菲德王國」合併為「德赫巴斯王國」(Kingdom of Deheubarth)(西元920—1120年)。

- 西元930年:「布萊切尼奧格王國」(Kingdom of Brycheiniog)(西元450—1045年)亦併入「海維爾.達」的統治版圖。「埃塞爾斯坦」在位。

- 西元942年:「格溫內德王國」國王決心擺脫「威塞克斯王國」的統治,卻於反抗其新國王「埃德蒙一世」下陣亡,身為表親的「海維爾.達」,趁機進行王位干預,流放新任國王至愛爾蘭,以此確立自己的統治地位。

- 西元942年:「波伊斯王國」(Kingdom of Powys)(西元5世紀—1160年)的王位,同樣也遭「海維爾.達」奪取,並且透過聯姻關係進行穩固統治。

- 西元6世紀—1070年:「格溫特王國」(Kingdom of Gwent)(西元5世紀—1075年)經常與「格利威辛王國」(Kingdom of Glywysing)( 西元5世紀—1075年),結盟合併為「格拉摩根王國」(Kingdom of Morgannwg)。

- 西元1055—1063年:「盧埃林河畔的格魯菲德」(Gruffydd ap Llywelyn)短暫成為統一威爾斯地區的「威爾斯國王」,其逝世後再度陷入領土分裂。

西元1055—1063年盧埃林河畔的格魯菲德,成為統一威爾斯地區的威爾斯國王。

- 西元919年:「維京人」「拉格納爾.阿.伊邁爾」佔領「斯堪的納維亞約克」並自稱為國王(西元918—921年)。

- 西元919—924年:「長者愛德華」將麥希亞與東丹法區的邊界消除,並且組織為郡,同時施加直接的控制,乃至於財政的要求;由於忽略麥希亞人民的感受,導致於麥希亞及威爾斯人民聯合叛亂。

- 西元920年:「長者愛德華」召開「北方會議」(northern assembly),基於各方勢力協議下,同意最終的和平協定,使得政治版圖趨穩。

- 「威塞克斯王國」、「蘇格蘭王國」、「斯特拉斯克萊德王國」、「斯堪的納維亞約克」及「諾森比亞王國」北部統治者參與。

- 「拉格納爾.阿.伊邁爾」於「斯堪的納維亞約克」的統治被承認,以換取「長者愛德華」控制「麥希亞王國」及「諾森比亞王國」部分領地。

- 「拉格納爾.阿.伊邁爾」不密謀挑戰「長者愛德華」的權威,以換取「蘇格蘭王國」及「斯特拉斯克萊德王國」不攻打「斯堪的納維亞約克」。

- 「拉格納爾.阿.伊邁爾」及「埃爾德雷德一世」沒有被授予王位頭銜,代表「長者愛德華」對於他們存在某種程度的主導地位。

- 西元921年:「拉格納爾.阿.伊邁爾」逝世,「西特里克.卡埃奇」(Sitric Cáech)(西元921—927年)繼任「斯堪的納維亞約克」國王。

- 西元924年:「長者愛德華」在鎮壓麥希亞及威爾斯聯合叛亂後逝世。

- 西元924年:大不列顛島上由北至南各地區,尚未臣服於「長者愛德華」的王國及對應王權。

- 「蘇格蘭王國」(Kingdom of Scotland)(西元843—1707年)—「君士坦丁二世」(Constantine I)(西元900—943年)

- 「斯特拉斯克萊德王國」(Kingdom of Strathclyde)(西元5世紀—1030年)—「歐文.阿普.迪芬瓦爾」(Owain ap Dyfnwa)(西元915—934年)

- 「諾桑比亞王國」北部—「埃爾德雷德一世」(Ealdred I)(西元913—933年)為「班堡」(Bamburgh)堡主,並以此為統治基地。

- 「斯堪的納維亞約克」(Scandinavian York)(西元876—954年)—「西特里克.卡埃奇」(Sitric Cáech)(西元921—927年),曾任「都柏林王國」(Kingdom of Dublin)(西元853—1170年)國王(西元917—921年)。

- 威爾斯地區數個王國。

埃塞爾斯坦向聖卡伯特贈送一本書。

- 『輝煌』

- 西元925年:「埃塞爾斯坦」在「威塞克斯王國」遭遇了數月的抵抗後,繼任為國王。

- 西元926年:「埃塞爾斯坦」安排親妹嫁給「西特里克.卡埃奇」,並且同意互不侵犯對方的領土,也不支持對方的敵人。

- 西元927年:「西特里克.卡埃奇」逝世,其繼任王位的表弟「都柏林王國」(Kingdom of Dublin)(西元853—1170年)國王—「古斯弗里斯」(Guthfrith of Ivar)(西元921—934年),自都柏林率軍奪取「斯堪的納維亞約克」王位。

- 西元927年:「埃塞爾斯坦」派兵佔領「斯堪的納維亞約克」,輕易擊敗「古斯弗里斯」。

- 「埃塞爾斯坦」的篡位,激起了一直抵制南方控制的諾森布里亞人的憤怒。

- 「埃塞爾斯坦」向當地「大教堂」(ministers)贈送大量禮物,以及購買領土贈予「約克大主教」(Archbishop of York),藉此強調他的基督教信仰,讓當地的貴族接受他的統治。

- 西元927年:「埃塞爾斯坦」召開「北方會議」(northern assembly)。

- 「威塞克斯王國」、「德赫巴斯王國」、「蘇格蘭王國」、「斯特拉斯克萊德王國」及「諾森比亞王國」北部統治者參與。

- 會議中一致認同「埃塞爾斯坦」,對於「斯堪的納維亞約克」的統治權及及霸主地位,奠定了北方往後七年的和平。

- 「諾森比亞王國」北部統治者—身為「班堡」堡主的「埃德雷德一世」,臣服於「埃塞爾斯坦」。

- 歷史學家視為「英格蘭王國」的成立日期(927年7月12日)。

- 西元928—935年:威爾斯國王們參與「埃塞爾斯坦」於宮廷的活動,並且在非教職人員被授予「特許狀」(charter)的名單上,位居首要位置,足見他們相對於其它偉大人物的重要性。

- 「特許狀」是追隨者或教士被授予土地的文件,並且由有權授予土地的國王見證,由此可得知不同國王間的附屬關係。

- 聯盟關係使得英格蘭與威爾斯間,以及威爾斯內部保有和平。

- 西元934年:「埃塞爾斯坦」與威爾斯國王們,以及多位英格蘭主教、伯爵與東部「丹麥人」,突然對「蘇格蘭王國」進行征戰。

- 『肇因』西元933年:「埃塞爾斯坦」同父異母的兄弟「埃德溫」逝世,消除了王國內部的反抗勢力。

- 『肇因』西元934年:「古斯弗里斯」逝世,使得北方「維京人」之間產生不安全感。

- 『肇因』西元934年:「埃德雷德一世」逝世,「埃塞爾斯坦」和「君士坦丁二世」之間,可能產生「班堡」控制權的爭端。

- 『結果』西元934年:「君士坦丁二世」在英格蘭以「副統治者」(subregulus)身份簽署「特許狀」,形同承認「埃索爾斯坦」的宗主權。

- 『結果』西元935年:「君士坦丁二世」、「歐文.阿普.迪芬瓦爾」與威爾斯國王們簽署了一份「特許狀」。

- 『結果』西元935年:「歐文.阿普.迪芬瓦爾」與威爾斯國王們一同出席「埃塞爾斯坦」於宮廷的活動,唯獨「君士坦丁二世」缺席。

- 西元934年:「古斯弗里斯」兒子「奧拉夫.古斯弗里森」(Olaf Guthfrithson)(西元934—939年)繼承「都柏林王國」(Kingdom of Dublin)(西元853—1170年)王位,並且與「君士坦丁二世」女兒結婚,因此促成「維京人」與「蘇格蘭人」間的聯盟。

- 西元937年:爆發「布魯南布爾戰役」(Battle of Brunanburh),「威塞克斯王國」與「都柏林王國」、「蘇格蘭王國」及「斯特拉斯克萊德王國」對戰,最終「威塞克斯王國」取得壓倒性的勝利,維護了英格蘭的統一,同時到處都是和平且萬物富足。

- 「奧拉夫.古斯弗里森」在愛爾蘭擊敗敵手而控制「維京人」領地,隨後結合「蘇格蘭王國」及「斯特拉斯克萊德王國」的兵力,大舉入侵英格蘭。

- 「埃塞爾斯坦」獲得兄弟且為未來國王的「埃德蒙」支持。

- 「奧拉夫.古斯弗里森」逃回都柏林、「君士坦丁二世」一個兒子及「埃塞爾斯坦」兩位兄弟戰死。

- 西元939年:「埃塞爾斯坦」逝世,「斯堪的納維亞約克」立即推選「都柏林王國」國王「奧拉夫.古斯弗里森」為此地國王,「諾森比亞王國」北部亦淪為「維京人」統治。

埃德蒙一世

- 『輝煌』

- 西元939年:「埃塞爾斯坦」兄弟「埃德蒙一世」,繼任「英格蘭王國」國王,但年僅18歲。

- 西元939—944年:「盎格魯—薩克遜人」失去對整個「諾桑比亞王國」的宗主權,致使「英格蘭王國」的版圖再次殘缺。

- 西元944—946年:「埃德蒙一世」奪回對整個「諾桑比亞王國」的宗主權。

埃德雷德

- 西元946年:「埃塞爾斯坦」兄弟「埃德雷德」,繼任「英格蘭王國」國王。

- 西元947—954年:「埃德雷德」奪回對「諾桑比亞王國」北部的宗主權,且由「班堡」堡主—「奧斯武夫一世」(Oswulf I)(西元947—954年)進行統治,而「斯堪的納維亞約克」則依序被「維京人」「埃里克·血斧」(Eric Bloodaxe)(西元947—938年)、「阿姆萊布·卡蘭」(Amlaíb mac Sitric)(西元949—952年)及「埃里克·血斧」(Eric Bloodaxe)(西元952—954年)進行統治。

- 西元954年:「班堡」堡主—「奧斯武夫一世」可能在「埃德雷德」的慫恿下,雇人殺害「埃里克·血斧」,使得「奧斯武夫一世」在「埃德雷德」的宗主權下,對整個「諾森比亞王國」進行統治,而「英格蘭王國」版圖再次完整。

- 「七國時代」至「英格蘭王國」誕生間,七國重要紀事。「附庸國」(client state)是指在經濟、政治和軍事上從屬於更強大的「控制國」(controlling state)。

- 「肯特王國」(Kingdom of Kent)

- 西元455—764年:獨立王國

- 西元764—769年:「麥希亞王國」附庸國

- 西元769—785年:獨立王國

- 西元785—796年:「麥希亞王國」附庸國

- 西元796—798年:獨立王國

- 西元798—825年:「麥希亞王國」附庸國

- 西元825年:「威塞克斯王國」併吞

- 「蘇塞克斯王國」(Kingdom of Sussex)

- 西元477—686年:獨立王國

- 西元686—715年:「威塞克斯王國」附庸國

- 西元715—771年:獨立王國

- 西元771—825年:「麥希亞王國」附庸國

- 西元825年:「威塞克斯王國」併吞

- 「威塞克斯王國」(Kingdom of Wessex)

- 西元519—645年:獨立王國

- 西元645—648年:「麥希亞王國」附庸國

- 西元648—927年:獨立王國

- 西元927年:「英格蘭王國」誕生

- 「埃塞克斯王國」(Kingdom of Essex)

- 西元527—709年:獨立王國

- 西元709—825年:「麥希亞王國」附庸國

- 西元825年:「威塞克斯王國」併吞

- 「麥希亞王國」(Kingdom of Mercia)

- 西元529—879年:獨立王國

- 西元874年:國王「伯格雷德」(Burgred)遭「維京人」驅逐

- 西元874—879年:「維京人」「切奧爾武夫二世」(Ceolwulf II)繼任王位

- 西元879—918年:西半部為「威塞克斯王國」附庸國,東半部納入「丹法區」。

- 西元881—911年:「埃塞爾雷德」(Æthelred)繼任西半部郡長

- 西元911—918年:「埃塞爾弗萊德」(Æthelflæd)繼任西半部(女)郡長

- 西元918:「埃爾夫韋恩」(Ælfwynn)繼任西半部(女)郡長

- 西元918年:「威塞克斯王國」併吞

- 「東安格利亞王國」(Kingdom of East Anglia)

- 西元550—794年:獨立王國

- 西元794—796年:「麥希亞王國」附庸國

- 西元796—799年:獨立王國

- 西元799—825年:「麥希亞王國」附庸國

- 西元825—869年:獨立王國

- 西元869年:國王「殉道者埃德蒙」(Edmund the Martyr)被「維京人」殺害

- 西元869—918年:完全納入「丹法區」。

- 西元869—875年:「奧斯瓦爾德」(Oswald )繼任王位(魁儡)

- 西元875—878年:「埃塞爾雷德二世」( Ethelred II)繼任王位(魁儡)

- 西元878—890年:「維京人」「古斯倫」(Guthrum)繼任王位

- 西元890—902年:「維京人」「厄里克」(Eohric)繼任王位

- 西元902—918年:「威塞克斯王國」逐漸征服過程

- 西元918年:「威塞克斯王國」併吞

- 「諾森布里亞王國」(Kingdom of Northumbria)

- 西元450—654年:「德伊勒王國」(Kingdom of Deira)

- 西元6世紀—654年:「伯尼西亞王國」(Kingdom of Bernicia)

- 西元654—867年:北部「伯尼西亞王國」併吞南部「德伊勒王國」,形成統一的「諾森比亞王國」,獨立王國。

- 西元867—927年:北半部由「班堡」的「盎格魯人」堡主統治,南半部淪為「丹法區」。

- 西元927—939年:併入「英格蘭王國」。

- 西元939—944年:北、南半部都由「維京人」統治。

- 西元944—947年:併入「英格蘭王國」。

- 西元947—954年:北半部由「班堡」的「盎格魯人」堡主統治,南半部由「維京人」統治。

- 西元954年:併入「英格蘭王國」。