維京人藉由長船航行

- 「維京人」逐漸演變成一大群遊蕩的強盜,他們在歐洲海岸航行,以犧牲他們所面對的社會為代價,從掠奪行為中獲得豐厚的回報。

- 「維京人」入侵的結果,往往代表「法蘭克人」用白銀等貴重物品行賄。隨著時間的推移,維京部落對掠奪而來的戰利品的需求不斷增加,這導致許多部落定居下來,以抵禦其他「維京人」並增加利潤。

- 「維京人」於西元9世紀的襲擊中,「西法蘭克王國」和「中法蘭克王國」遭受的打擊,比「東法蘭克王國」更為嚴重。

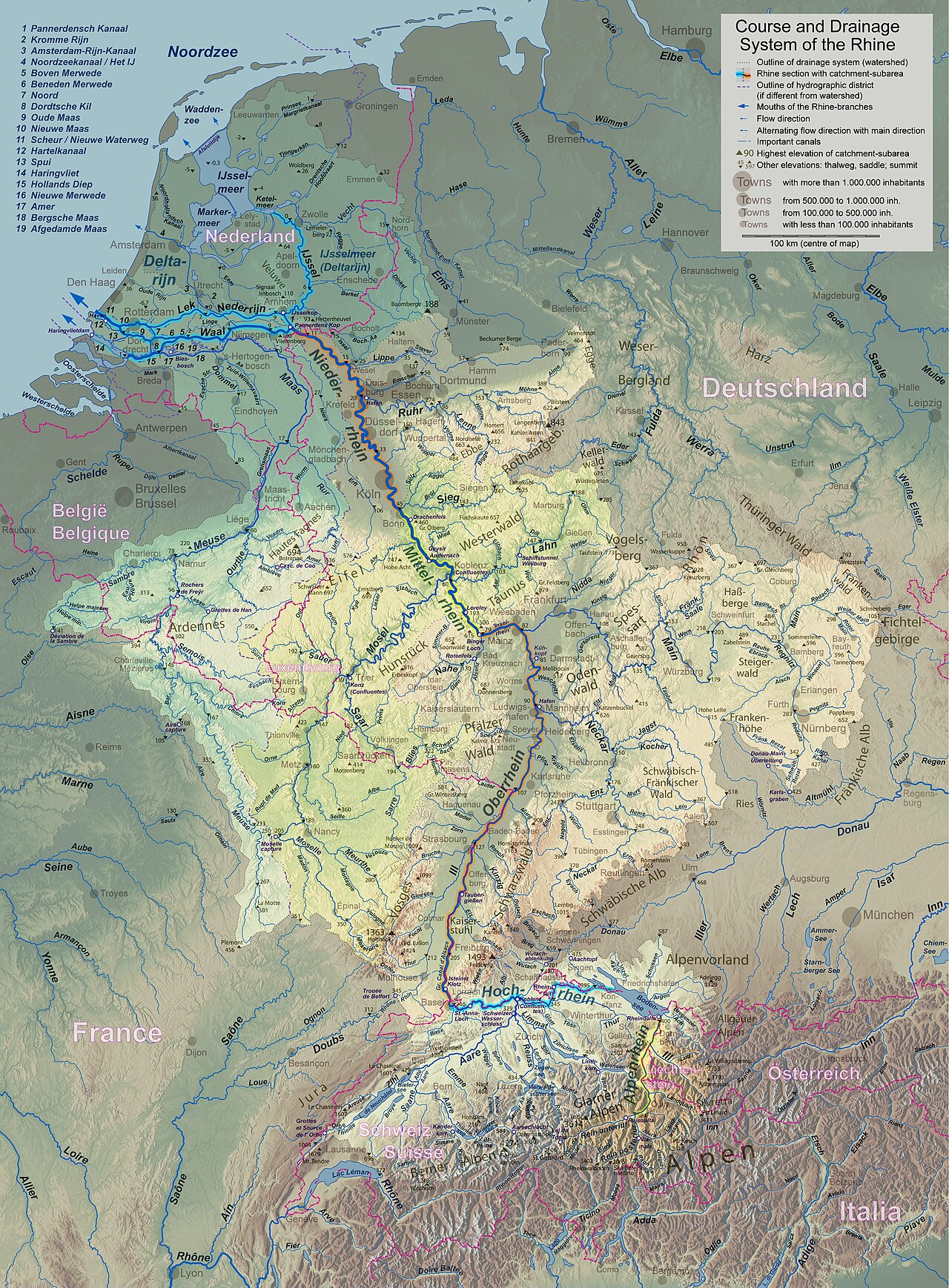

- 「西法蘭克王國」內「塞納河」(Seine River)及「羅亞爾河」(Loire River)流域,以及「中法蘭克王國」內「萊茵河」(Rhein River)流域的地形平坦,較易受「維京人」入侵襲擊。

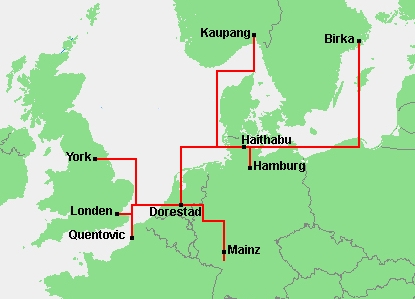

- 「維京人」亦襲擊歐陸透過「北海」(North Sea)及「英吉利海峽」(English Channel) ,與斯堪地那維亞半島及英格蘭地區,建立海上商業貿易網絡的重要地點,例如:「昆托維奇」(Quentovic)、「多雷斯塔德」(Dorestad)及「漢堡」(Hamburg)。

- 「維京人」應戰的首領包括

- 「羅里克」(Rorik)

- 「拉格納.洛德布魯克」( Ragnar Lodbrok)

- 「哈斯坦」(Hastein)

- 「比約恩.艾恩賽德」(Björn Ironside)

- 「戈弗里德」(Godfrid)

- 西格弗雷德 (Sigfred)

- 辛里克 (Sinric )

- 「羅洛」(Rollo)

- 「法蘭克人」應戰的國王包括

- 「法蘭克王國」(Kingdom of the Franks)(西元509—843年)

- 「查理大帝」(Charlemagne)(西元768—814年)

- 「虔誠者路易」(Louis the Pious)(西元814—840年)

- 「西法蘭克王國」(Kingdom of the West Franks )(西元843—987年)

- 「查理二世」(Charles II)或「禿頭查理」(Charles the Bald)(西元843—877年)

- 「路易二世」(Louis II)或「結巴者路易」(Louis the Stammerer)(西元877—879年)

- 「路易三世」(Louis III)(西元879—882年)及「卡洛曼二世」(Carloman II)(西元879—884年)共治

- 「查理三世」(Charles III)或「胖子查理」(Charles the Fat)(西元884—888年)

- 「奧多」(Odo)(西元888—898年)

- 「查理四世」(Charles IIII)或「簡單查理」(Charles the Simple)(西元898—922年)

- 「羅伯特一世」(Robert I)(西元922—923年)

- 「魯道夫」(Rudolph)(西元923—936年)

- 「路易四世」(Louis IV)(西元936—954年)

- 「東法蘭克王國」(Kingdom of the East Franks)(西元843—962年)

- 「路易二世」(Louis II)或「日耳曼人路易」(Louis the German)(西元843—876年)

- 「路易三世」(Louis III)或「青年路易」(Louis the Younger)或「薩克遜的路易」(Louis the Saxon)(西元876—882年)、「巴伐利亞的卡洛曼」(Carloman of Bavaria)(西元876—879年)及「查理三世」(Charles III)或「胖子查理」(Charles the Fat)(西元876—887年)共治

- 「阿努爾夫」(Arnulf)(887—899年)

- 『法蘭克王國』(西元509—843年)

- 西元799—830年代:「維京人」針對歐陸西部,展開較小規模且無系統性的攻擊。

- 西元799年:「維京人」首次入侵。

- 西元810年:國王「查理大帝」(西元768—814年),在北方海岸建造防禦系統。

- 西元820年:國王「虔誠者路易」(西元813—840年),借助防禦系統,有效阻擋「維京人」再次入侵。

- 『法蘭克王國』(西元509—843年)

- 西元830年代—843年:「維京人」針對歐陸西部,展開較大規模且有系統性的攻擊,襲擊活動在「英吉利海峽」(English Channel)兩岸交替進行。

- 當時國內因王位繼承問題而陷入內戰。

- 西元834年:國王「虔誠者路易」(西元813—840年),無法再借助防禦系統,有效阻擋「維京人」再次入侵。

- 西元836年:「維京人」對「安特衛普」(Antwerp)and「努瓦爾穆捷島」(Noirmoutier)進行襲擊。

- 西元841年:「維京人」對「塞納河」上的「盧昂」(Rouen)進行襲擊。

- 西元842年:「維京人」對「昆托維奇」(Quentovic)及「南特」(Nantes)進行襲擊。

- 「昆托維奇」處於河口且靠近「英吉利海峽」,使得港口連結起歐陸與英格蘭地區,特別是與其東南部的「肯特郡」,得以進行海上商業貿易。

- 「昆托維奇」為「盎格魯—撒克遜僧侶」穿越「英吉利海峽」,前往「羅馬」朝聖的地方。

- 「昆托維奇」為「法蘭克王國」中世紀早期的商業中心,北部兩個最著名的港口之一。

- 「昆托維奇」為「查理大帝」的私人領地之一。

- 「昆托維奇」到了西元9世紀下半葉,已經走向衰退,「維京人」經常性襲擊為原因之一。

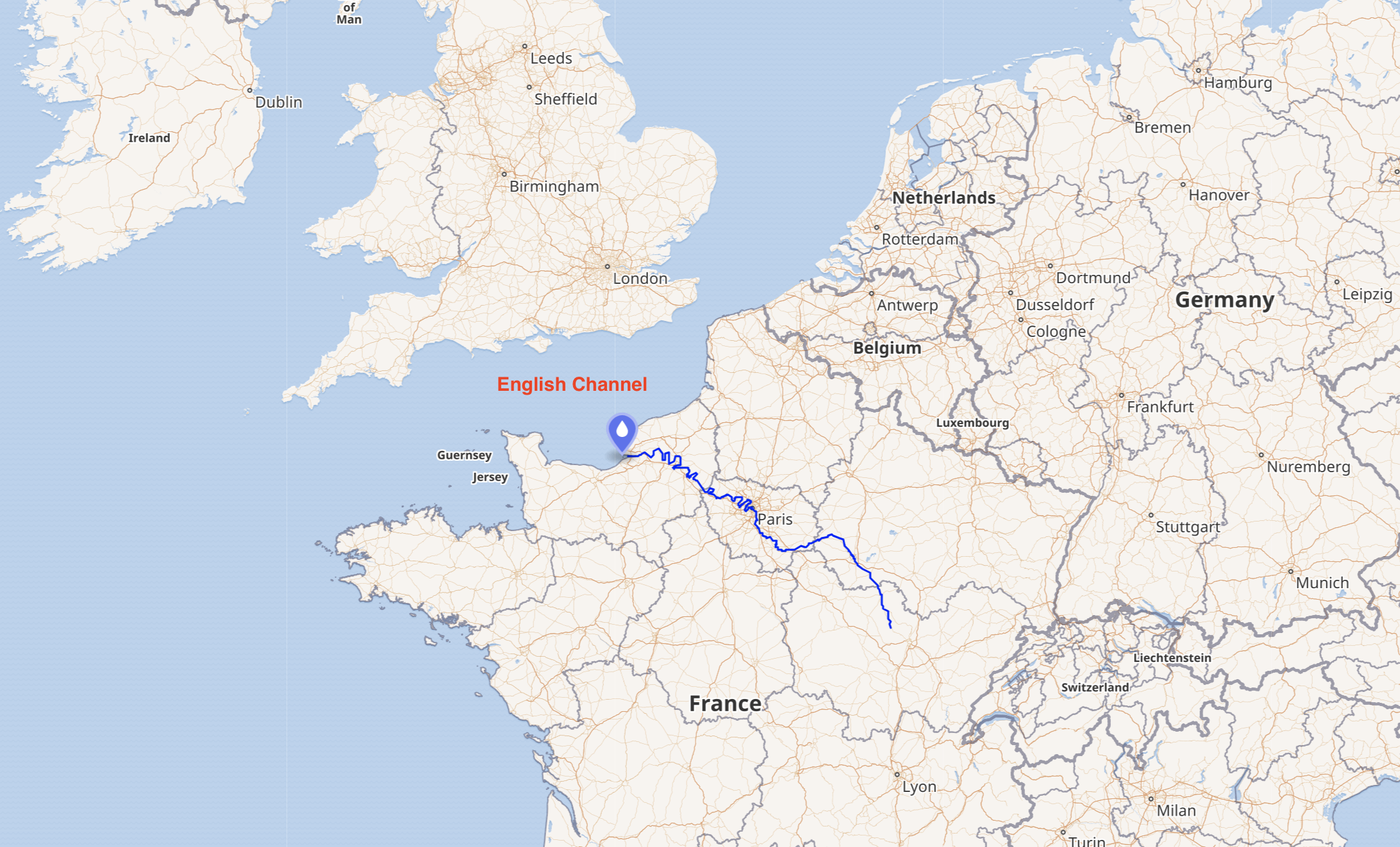

現今法國塞納河及英吉利海峽

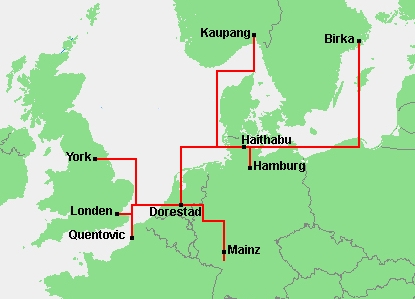

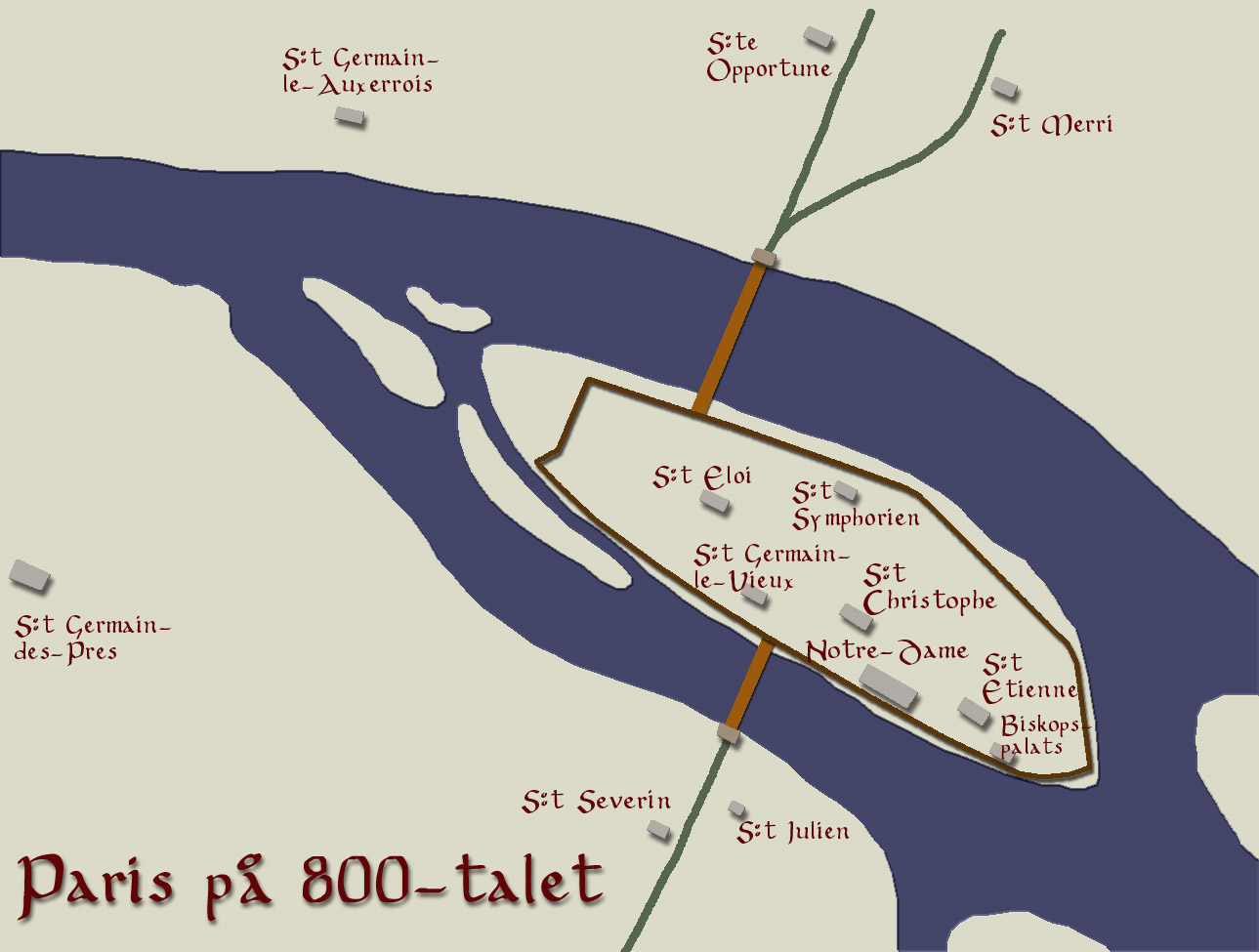

法蘭克王國重要港口與周邊地區港口貿易路線

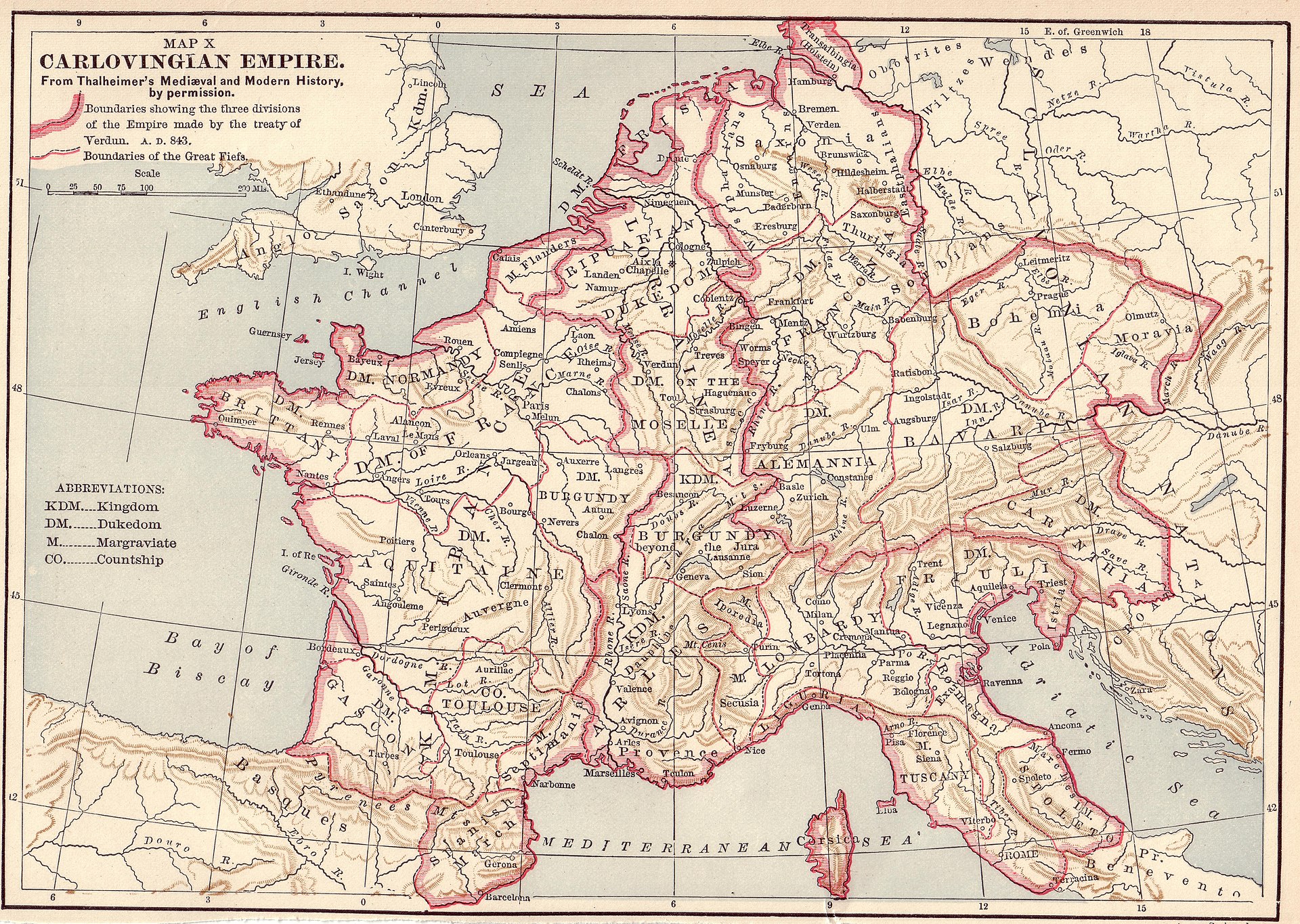

- 『法蘭克王國』(西元509—843年):『查理大帝』(西元768—814年)、『虔誠者路易』(西元814—843年)

- 『中法蘭克王國』(西元843—855年):『洛泰爾一世』(西元843—855年)

- 『東法蘭克王國』(西元843—962年):『日耳曼路易』(西元843—876年)

- 『西法蘭克王國』(西元843—987年):『禿頭查理』(西元843—877年)

- 「維京人」首領—「羅里克」(Rorik)

- 西元841–882年:效忠國王而治理領地「弗里西亞」(Frisia)。

- 西元850年:征服「多雷斯塔德」(Dorestad)及「烏特勒支」(Utrecht)。

- 西元734年:「法蘭克王國」戰勝「弗里斯蘭王國」(Frisian Kingdom)(西元600—734年),佔領「勞沃斯河」(Lauwers River)以東的「弗里西亞」領土。

- 西元785年:「法蘭克王國」持續向東擴張,最終戰勝「薩克遜人」,佔領「勞沃斯河」(Lauwers River)以西的「弗里西亞」領土。

481—814年法蘭克王國領土擴張

西元716年弗里斯蘭王國完整領土

- 「法蘭克王國」取得「弗里斯蘭人」居住海岸的控制權,因為也掌握了對內陸「多雷斯塔德」的控制權。

- 「多雷斯塔德」處於「萊茵河」下游支流的三角洲地帶,方便前往「北海」及「英吉利海峽」,得以進行海上商業貿易。

- 「多雷斯塔德」在西元8、9世紀經歷了黃金時代,亦經常成為「維京人」攻擊的目標。

- 「多雷斯塔德」為「法蘭克王國」中世紀早期的商業中心,北部兩個最著名的港口之一。

- 「多雷斯塔德」為「查理大帝」的私人領地之一。

- 「多雷斯塔德」於9世紀下半葉陷入衰退,更在西元860年代左右被廢棄。

法蘭克王國重要港口與周邊地區港口貿易路線

- 西元820—840年:「法蘭克王國」於「虔誠者路易」統治後期,因為繼承計畫而陷入分裂的危機。

- 「洛泰爾一世」選擇與「維京人」兄弟—「哈拉德」(Harald)及「羅里克」—結盟,透過掠奪「弗里西亞」,企圖弱化其父親勢力。

- 西元841年:「虔誠者路易」逝世,「洛泰爾一世」將「弗里西亞」部分領土,授予「哈拉德」及「羅里克」,讓此處保有對其忠誠的軍事力量,藉此對抗兄弟及政治敵手—「日耳曼路易」及「禿頭查理」。

- 「哈拉德」以其中的「瓦爾赫倫島」(Walcheren)為基地,而「羅里克」以其中的「維林根島」(Wieringen)為基地,並且共同治理「多雷斯塔德」。

- 西元840年代:在內外威脅都消失之際,「泰洛爾一世」羅織罪名讓「哈拉德」及「羅里克」入獄。「哈拉德」死於獄中,但「羅里克」成功逃脫。

- 『外部威脅』:「維京人」將襲擊目標轉向「西法蘭克王國」及「盎格魯—薩克遜英格蘭」。

- 『內部威脅』:「洛泰爾一世」、「日耳曼路易」及「禿頭查理」簽署「凡爾登條約」,解決了領土紛爭。

- 西元840年代:「羅里克」與其遠離作為「洛泰爾一世」隨從的表兄弟「戈弗里德」結盟,一起襲擊「弗里斯蘭」及「佛蘭德斯」。

- 西元850年:「羅里克」及「戈弗里德」征服「多雷斯塔德」及「烏特勒支」後,迫使「洛泰爾一世」將整個「弗里西亞」控制權交給「羅里克」。

- 西元854年:「丹麥王國」國王「霍里克一世」逝世,「羅里克」及「戈弗里德」試圖控制丹麥王國,最終徒勞無功,而隨後「戈弗里德」逝世。

- 西元857年:「羅里克」在「洛泰爾二世」鼓勵下再次襲擊,從「丹麥王國」國王「霍里克二世」手中獲得部分地區控制權,卻製造機會讓「維京人」襲擊「多雷斯塔德」,最終「羅里克」放棄而返回守衛「弗里西亞」。

- 西元860年代:「羅里克」可能已皈依基督教。

- 西元870年:「東法蘭克王國」國王「日耳曼路易」和「西法蘭克王國」國王「禿頭查理」,簽訂「梅爾森條約」瓜分「中法蘭克王國」之際,「弗里西亞」被瓜分而成為兩國的封建領地。

- 西元873年:「羅里克」對「日耳曼路易」宣誓效忠。

- 西元882年:「羅里克」逝世。

- 『西法蘭克王國』(西元843—987年)

- 『禿頭查理』(西元843—877年)

- 「維京人」首領—「拉格納.洛德布魯克」

- 西元845年:「巴黎圍城戰」(Siege of Paris)爆發。「拉格納.洛德布魯克」率領120艘船隻且乘載超過五千人,沿著「塞納河」而上,進攻當時集中於「西提島」(City Island)上的「巴黎」(Paris)。

- 許多「維京人」死於瘟疫爆發。

- 國王集結軍隊回應,在無法組成有效的防禦下,支付約5670磅(2570公斤)的金銀贖金後,「維京人」才開始撤退。

- 國王因為支付巨額贖金而遭受嚴厲批評,但由於兄弟的爭端、地區的叛亂、心懷不滿的貴族、來自國外的壓力,以及建構龐大軍隊來應戰等問題需要處理,此不失為爭取時間的一個辦法。

現今法國塞納河

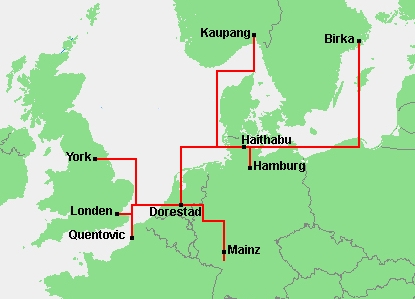

西元9世紀巴黎集中於西提島上

- 『東法蘭克王國』(西元843—962年)

- 『日耳曼人路易』(西元843—876年)

- 西元845年:一支「維京人」的艦隊洗劫了「漢堡」(Hamburg)。

- 「漢堡」已於西元831年,在時任「法蘭克王國」(西元509—843年)國王「虔誠者路易」(西元813—840年)的倡議下,被教皇提升為「大主教區」(archbishopric),以作為監視「薩克遜人」的領土,以及支援基督教引入「斯堪地那維亞半島」之用。

法蘭克王國重要港口與周邊地區港口貿易路線

- 國王派遣了外交使節團前往「丹麥王國」國王「霍里克一世」(Horik I)(西元813—854年)的宮殿,要求其承認「東法蘭克王國」的宗主國地位,以及為入侵支付賠償金。

- 「霍里克一世」可能忙於因應國內鬥爭,以及與「瑞典王國」國王「奧洛夫」(Olof)的衝突,希望避免與鄰近的「薩克遜公國」(Duchy of Saxony)產生額外衝突,所以同意此些要求,並且簽訂和平協議,同時承諾歸還掠奪的寶藏及俘虜。

- 根據和平協議,「霍里克一世」表示服從外,並且經常派遣大使和贈送禮物,和暫停掠奪行為。

- 「霍里克一世」在「丹麥王國」,友善地接待來自「東法蘭克王國」的「北方使徒」(Apostle of the North)—「漢堡—不來梅大主教」(Archbishop of Hamburg-Bremen)。

- 『西法蘭克王國』(西元843—987年)

- 『禿頭查理』(西元843—877年)

- 「維京人」首領—「哈斯坦」、「比約恩.艾恩賽德」

- 西元859—862年:「哈斯坦」與「比約恩.艾恩賽德」聯合領導一支由62艘船組成的艦隊,從「羅亞爾河」起航,襲擊地中海國家。

現今法國羅亞爾河

- 『西法蘭克王國』(西元843—987年)

- 『禿頭查理』(西元843—877年)

- 西元864年:國王依據「皮特雷法令」(Edict of Pîtres),強化軍事力量及興建防禦工事,保護城市和鄉村免受「維京人」的攻擊。

- 建立龐大的騎兵部隊,能夠機動地襲擊帶著戰利品離開的「維京人」(法國「騎士精神」在接下來七個世紀中聞名的開端之一)。

- 建立強化的橋樑於河岸上的鄉鎮,讓「維京人」的致命長船無法進入內陸,而無法掠奪戰利品。

- 禁止與「維京人」進行武器和馬匹的交易,藉此阻止他們在「高盧」(Gaul)建立基地。

- 『西法蘭克王國』(西元843—987年)

- 『禿頭查理』(西元843—877年)

- 「維京人」首領—「哈斯坦」、布列塔尼公爵「所羅門」

- 「法蘭克人」將領—布列塔尼邊疆侯爵「強者羅伯特」、諾曼地邊疆侯爵「高茲弗里德」、阿基坦公爵「拉努爾夫一世」

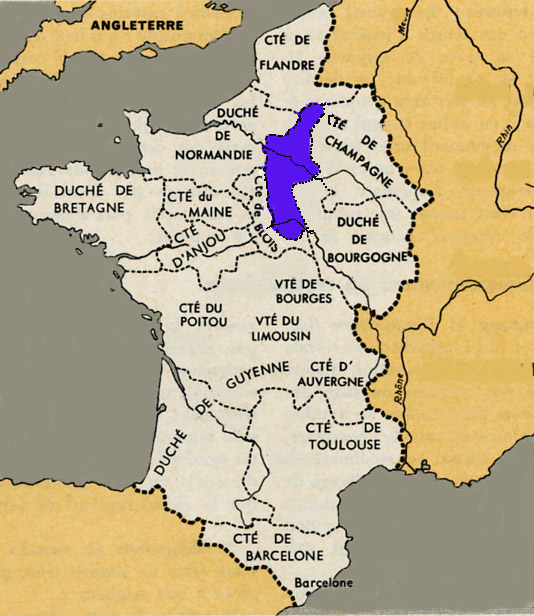

西元843年凡爾登條約後建立的西、中及東法蘭克王國版圖

- 西元861年:國王創立「紐斯特里亞邊疆」(Marches of Neustria),並且由君主任命的侯爵治理。

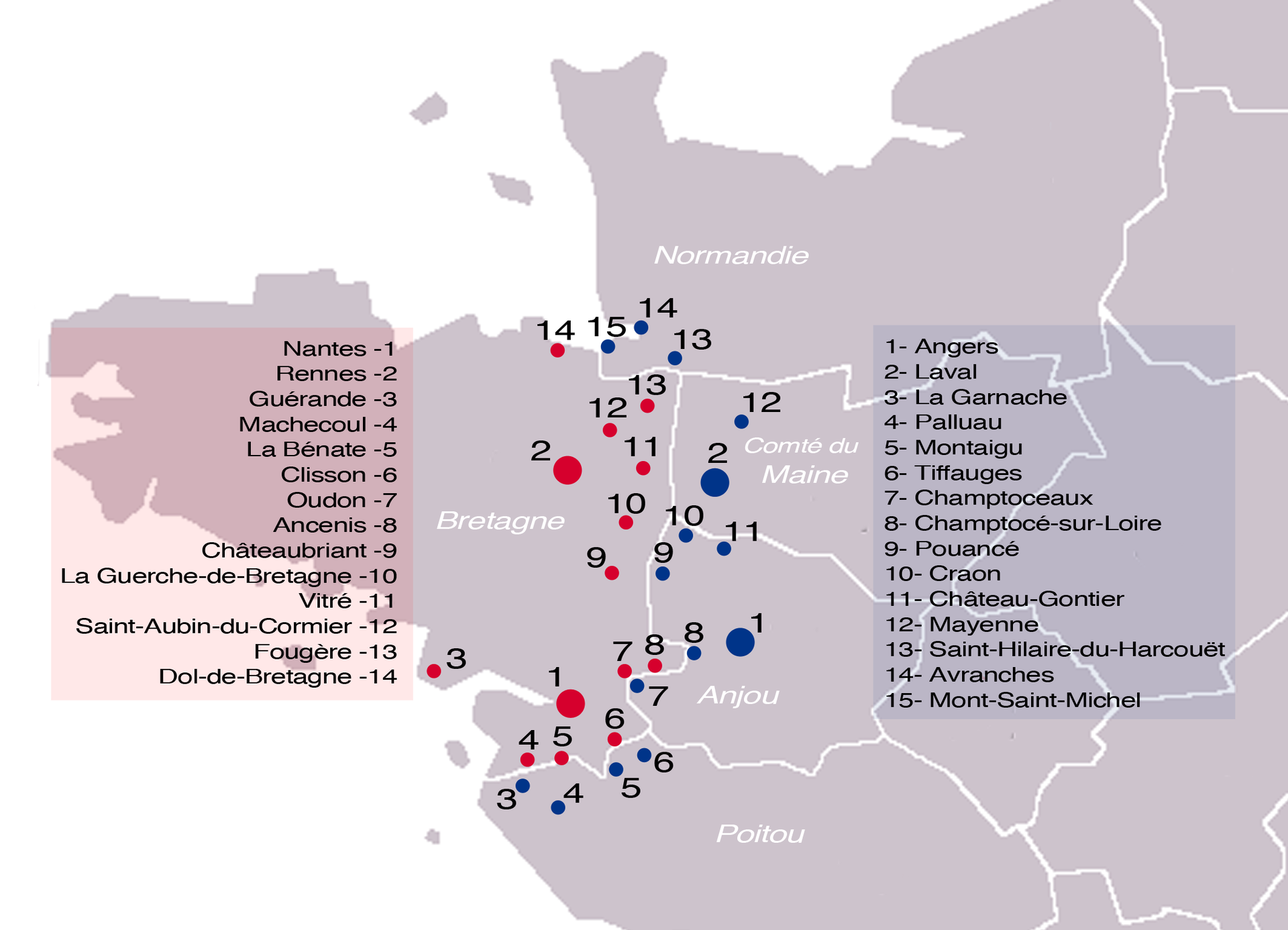

- 「布列塔尼邊疆」(Breton March):作為緩衝以對抗「布列塔尼人」(Bretons),任命「強者羅伯特」(Robert the Strong)治理,藉由下圖29個橫跨多重領地的強化堡壘作為要塞。

- 「諾曼第邊疆」(Norman March):作為緩衝以對抗「諾斯人」(Norsemen),任命「總管阿達拉德」(Adalard the Seneschal)治理。

西元9-10世紀布列塔尼邊疆堡壘

- 西元865年:國王任命「高茲弗里德」(Gauzfrid)為新任緬因伯爵,同時接手治理「諾曼第邊疆」。

- 西元866年:「布里薩爾特戰役」(Battle of Brissarthe)爆發。布列塔尼公爵「所羅門」(Salomon)和「哈斯坦」結盟對戰「法蘭克人」,指揮官「強者羅伯特」及「拉努爾夫一世」不幸戰死。

- 「強者羅伯特」為「羅伯特家族」(Robertiens)一員,其子後續繼任國王「奧多」(西元888—898年)及「羅伯特一世」(Robert I)(西元922—923年)的父親。此家族後續產生「卡佩王朝」(House of Capet)的支系。

- 『西法蘭克王國』(西元843—987年)

- 『禿頭查理』(西元843—877年)

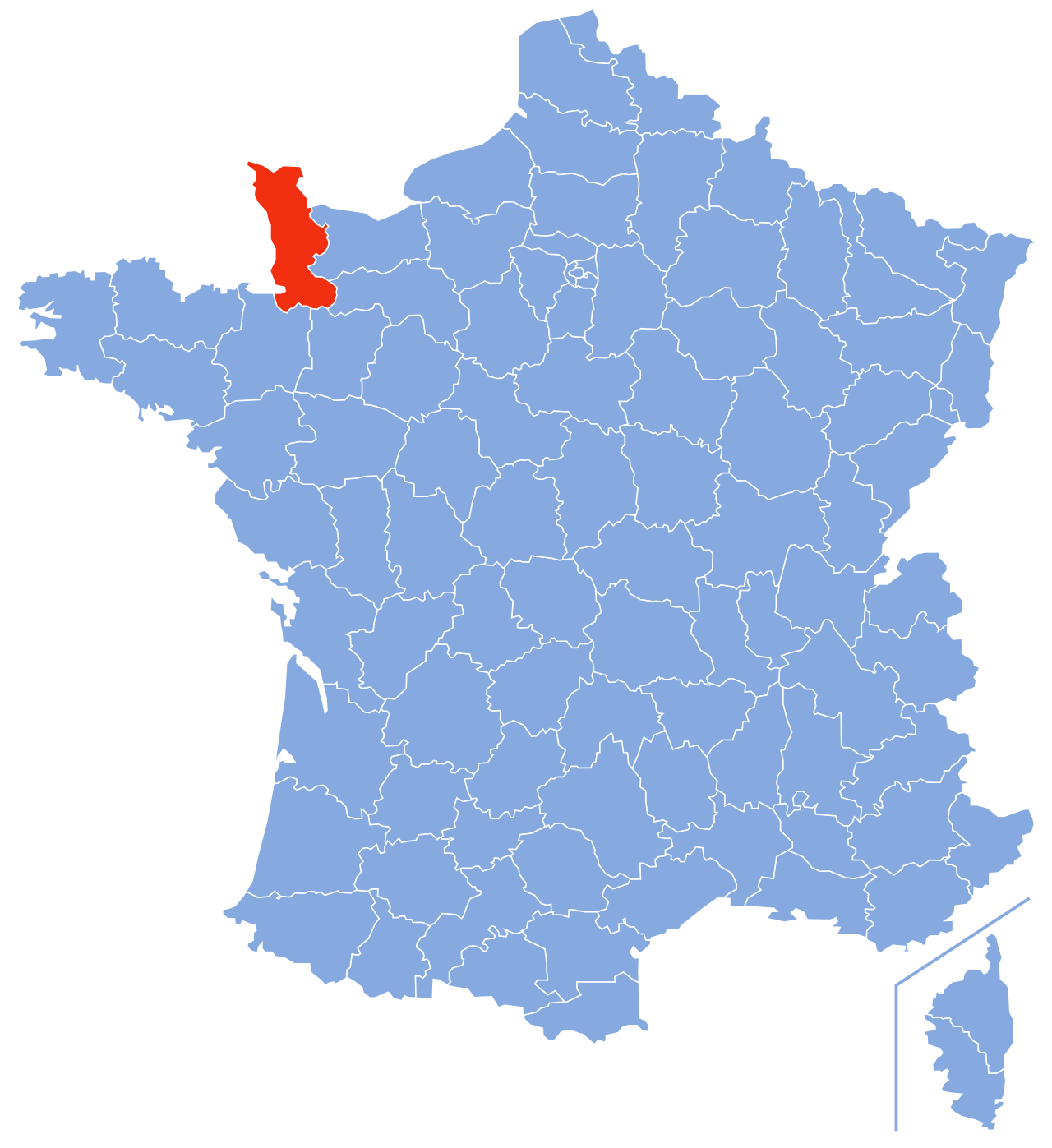

- 西元867年:國王與「所羅門」談判,並且割讓「科唐坦半島」(Cotentin Peninsula)及「阿夫蘭欽」(Avranchin)給「布列塔尼人」(Bretons)。

現今法國科唐坦半島

現今法國阿夫蘭欽

- 『西法蘭克王國』(西元843—987年)

- 『禿頭查理』(西元843—877年)

- 「維京人」首領—「哈斯坦」

- 西元867/868/872年:「哈斯坦」持續襲擊「羅亞爾河」沿岸的內陸地區—「布魯日」(Bourges)/「奧爾良」(Orléans)/「昂熱」(Angers)。

- 西元873年:國王對「哈斯坦」進行圍攻,並且達成和平協議,。

- 西元882年:「哈斯坦」持續待在「羅亞爾地區」,直至此時被派兵驅逐,隨後將軍隊遷徙至「塞納河」北邊。

- 西元885—886年:「哈斯坦」持續待在「塞納河」北邊,直至此時才在「法蘭克人」危困巴黎,而使得自己受威脅下離去。

- 『東法蘭克王國』(西元843—962年)

- 『青年路易』(西元876—882年)

- 西元879年:「維京人」自英格蘭而來,並定居於「斯海爾德河」(Sheldt River)畔。

- 西元880年:「蒂梅恩戰役」(Battle of Thiméon)爆發。國王進軍「維京人」定居點而造成五千人陣亡,同時其私生子「休」(Hugh)亦身亡。

現今法國斯海爾德河

- 『西法蘭克王國』(西元843—987年)

- 『路易三世』(西元879—882年)

- 『卡洛曼二世』(西元879—884年)

- 西元881年:「索庫爾戰役」(Battle of Saucourt)爆發。國王在激戰中戰勝了「維京人」軍隊,使其高達九千人陣亡,法蘭克人自認在對抗維京人方面,佔據了上風。

- 『東法蘭克王國』(西元843—962年)

- 『胖子查理』(西元876—888年)

- 「維京人」首領—「戈弗里德」

- 西元882年:「阿瑟爾特圍城戰」(Siege of Asselt)爆發。國王派出精銳軍隊對「默茲河谷」(Meuse Valley)中「阿瑟爾特」(Asselt)營地的「維京人」展開圍攻。

- 國王喜愛並視為心腹的「大總理」(archchancellor)「柳特沃德」(Liutward)遭「維京人」賄絡,說服國王與「維京人」首領「戈弗里德」的特使見面並談和。

- 國王授予「戈弗里德」「肯尼默蘭」(Kennemerland)(現今荷蘭北荷蘭省的一個地區)的統治權—曾由「維京人」「羅里克」治理,以作為其附庸,並且支付丹麥金。

- 國王最初的伏擊被叛徒挫敗,隨後持續十二天的圍攻因流行病和猛烈風暴而失敗。

- 「戈弗里德」發誓效忠國王,並承諾永遠不再入侵其王國,同時也透過洗禮皈依基督教,而國王擔任他的教父。

- 此戰役並不被認為失敗,卻讓國王軟弱與無能的名聲廣為流傳。

- 『西法蘭克王國』(西元843—987年)

- 『胖子查理』(西元884—888年)

- 「維京人」首領—「西格弗雷德」、「辛里克」及「羅洛」

- 「法蘭克人」將領—巴黎伯爵「奧多」、巴黎主教「戈茲林」、法蘭克侯爵「亨利」

- 西元885—886年:「巴黎圍城戰」(Siege of Paris)爆發。「維京人」發動了對「巴黎」(Paris)最大規模的襲擊。

- 此戰為國王任內最重要的事件,也是「加洛琳王朝」命運的轉捩點。

- 國王同時統治「東法蘭克王國」、「西法蘭克王國」及「義大利王國」,讓法蘭克人重新燃起統一查理曼帝國的希望。

- 西元881年的「索庫爾戰役」(Battle of Saucourt),讓法蘭克人自認在對抗維京人方面,佔據了上風。

- 「維京人」使用各種攻城器械進攻,但儘管連日猛攻,仍未能突破城牆。圍困持續了數月之久。

- 「維京人」在巴黎周圍留下了一支軍隊,冒險前往它處進一步掠奪,並且進入「羅亞爾河」。

- 「奧多」向國王請調其在「東法蘭克王國」的軍事總司令—「亨利」來到「巴黎」(Paris)協助。

- 「維京人」被圍軍隊出擊獲取補給,使得「法蘭克人」圍攻軍隊士氣低落,「西格弗雷德」要求六十磅白銀。

- 「西格弗雷德」脫離圍困,只留下「羅洛」及其軍隊。

- 疾病在巴黎軍隊中蔓延,「戈茲林」染病逝世。

- 「亨利」揮軍前往,使得「奧多」殺出重圍直至「巴黎」(Paris)。

- 「奧多」率領國王的軍隊與「維京人」軍隊對戰,「亨利」不幸陣亡。

- 「維京人」在夏季最後一次嘗試佔領「巴黎」(Paris),但沒有成功,國王的軍隊包圍了「羅洛」及其軍隊。

- 國王沒有攻擊「維京人」軍隊,反而允許「維京人」沿著「塞納河」航行,蹂躪正在叛亂的「勃艮地」(Burgundy),並且在撤軍時,承諾給予700磅(257公斤)的白銀。

- 「奧多」對此持強烈批評態度,並試圖違背國王的承諾。

- 國王逝世後,「奧多」當選為第一位非出身「加洛林王朝」的國王。

- 國王逝世後,帝國正式四分五裂,當地的貴族開始從自己人當中選舉國王。

- 整個9世紀,「強者羅伯特」的後裔「羅伯特家族」(Robertians)一直掌握著王權,並一直是「西法蘭克王國」的領導者。

- 「維京人」入侵及對城市的進一步持續襲擊,摧毀了左岸的大部分城市基礎設施,這些基礎設施最終轉變為農業用途,而右岸則大多免受掠奪,使得隨後的發展有利於右岸。

- 『東法蘭克王國』(西元843—962年)

- 『阿努爾夫』(887—899年)

- 「維京人」首領—「西格弗雷德」及「戈弗里德」

- 西元891年:「魯汶戰役」(Battle of Leuven)爆發。西元880年代,「維京人」便在現今比利時的魯汶市建立據點,作為行動基地,以便向四分五裂的「法蘭克王國」發動襲擊。

- 「維京人」軍隊輕鬆擊退了毫無組織的「法蘭克人」軍隊,並將撤退者殺害,然後便開始襲擊和掠奪,將捕獲的戰利品帶回船上。

- 國王替陣亡士兵報仇,並且恢復在戰鬥中因逃跑,而受到嚴重損害的「法蘭克人」形象。

- 國王集結大量人馬,前往「維京人」盤踞的「代爾河」(Dyle River)與其交戰。

- 「法蘭克人」軍隊取得了壓倒性的勝利,使得「維京人」無處可退,在逃離戰鬥時被砍倒或淹死於河中,「西格弗里德」和「戈弗里德」被殺害。

- 西元892年:「維京人」渡過「默茲河」(Meuse River),並掠奪「利普里安法蘭克人」(Ripuarian Franks)—即為古羅馬時代依「萊茵河」中游居住的「法蘭克人」—的土地。

萊茵河流域

- 『西法蘭克王國』(西元843—987年)

- 『簡單查理』(西元898—922年)

- 「維京人」首領—「羅洛」

- 「法蘭克人」將領—巴黎伯爵及法蘭克公爵「羅伯特一世」、勃艮地公爵「伸張正義查理」、普瓦捷伯爵「埃布爾」、第戎伯爵「馬納塞」及「甘泰爾梅」主教

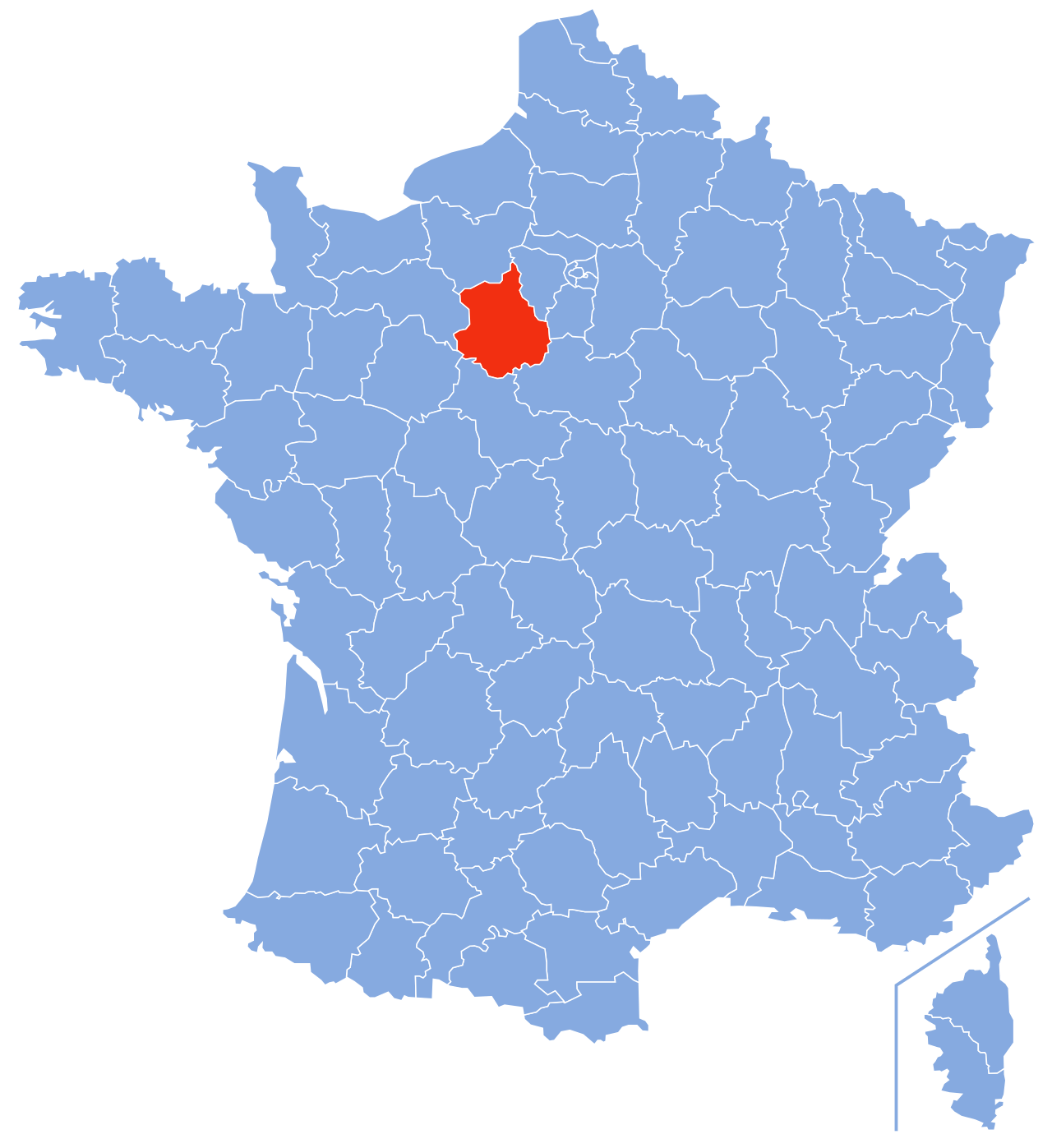

- 西元911年:「沙特爾圍城戰」(Siege of Chartres)爆發。「羅洛」率軍對「巴黎」(Paris)西南方處、「中央—羅亞爾河谷」(Centre-Val de Loire)大區、「厄爾—羅亞爾省」(Eure-et-Loir)內的「沙特爾市」(Chartres)進行圍攻。

西元10世紀末西法蘭克帝國皇家領土與封建領土

現今法國厄爾—羅亞爾省

- 此事件對歐洲歷史產生永久的影響。

- 「沙特爾市」曾於西元858年遭受襲擊並燒毀,但一直保持梯形結構的防禦工事,沒有遭受直接攻擊。

- 「沙特爾市」捍衛者為「甘泰爾梅」主教,隨後援軍—法蘭克公爵「羅伯特一世」、勃艮地公爵「伸張正義查理」、普瓦捷伯爵「埃布爾」、第戎伯爵「馬納塞」加入其行列。

- 「維京人」運用大砲攻擊,但在「法蘭克人」援軍抵達前,依舊無法攻下。

- 「甘泰爾梅」主教身著祭服彷彿在進行彌撒,並且將「聖母瑪莉亞穿過長達膝蓋的短袖衣」(Virgin’s Tunic)掛於壁壘外牆上,吸引「維京人」注意且盲目射箭。

- 「法蘭克人」援軍在「維京人」背後團團圍住,使得「維京人」奮戰後被迫投降。

- 「羅洛」帶著些許部下而拋下軍隊逃離。

- 此戰役勝利,使得「法蘭克人」興起改變「塞納河」下游河谷「維京人」信仰的嘗試。

- 此戰役勝利,神職人員運用「羅洛」深受打擊的有利時機,簽訂著名的和平協議—「埃普特河畔聖克萊爾條約」(Treaty of Saint-Clair-sur-Epte)。

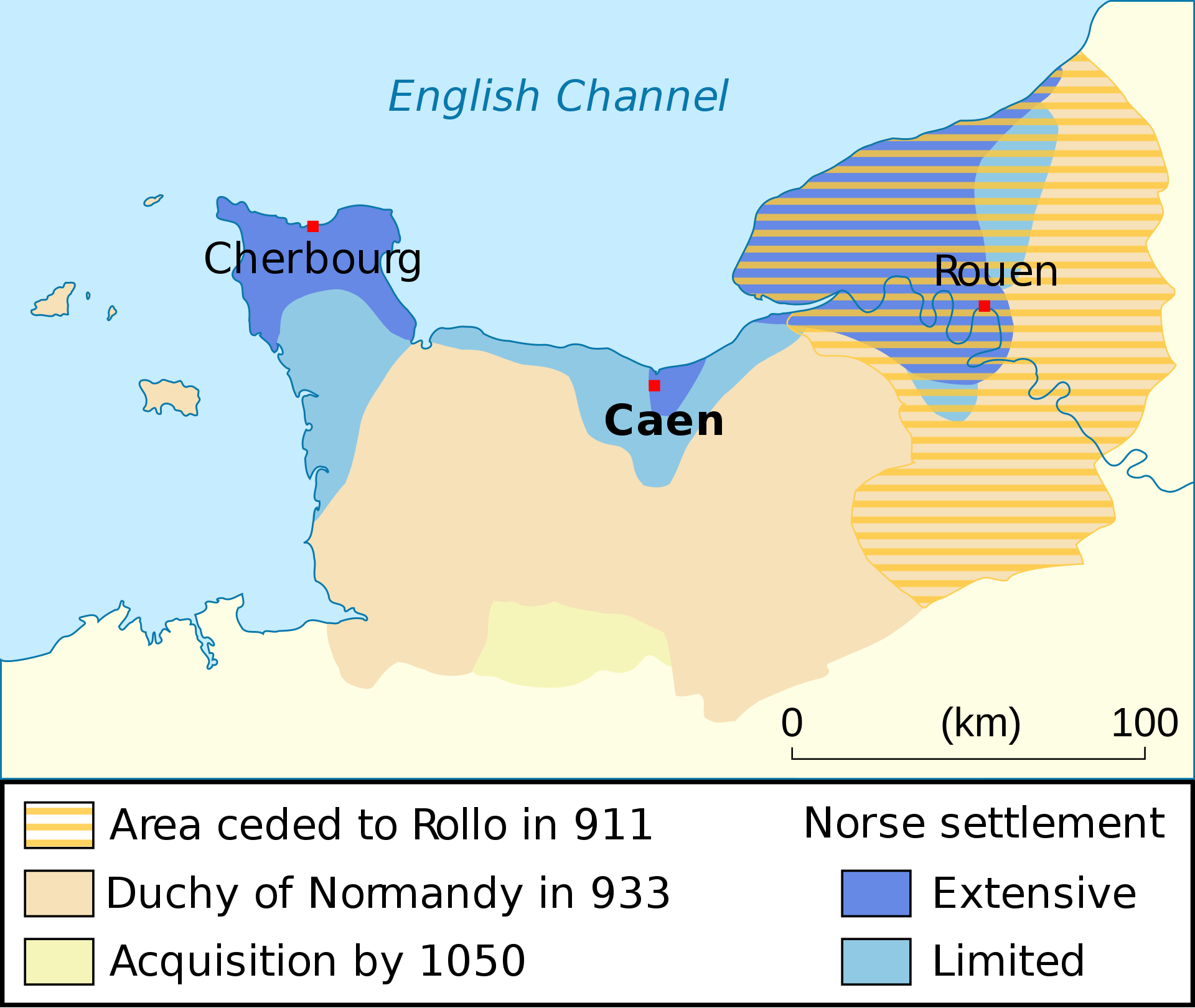

- 「羅洛」接受洗禮成為基督徒,並宣誓效忠國王,同時承諾保衛「塞納河」河口,免受其他「維京人」襲擊。

- 國王授予「魯昂伯爵」(Count of Rouen)領主地位,以及「塞納河」和「魯昂河」河口周圍的土地。此標誌著「諾曼第公國」(Duchy of Normandy)(西元911—1204年)的建立和「諾曼人」(Normans)的起源。

- 「諾曼人」:由北歐「維京人」和「西法蘭克人」混居而產生的人口。他們以「維京人」的名字命名,而採用了「西法蘭克人」的語言、宗教、社會習俗和軍事學說,但後代仍然保留許多原先特徵,特別是「僱傭傾向」和「冒險熱情」。

- 「諾曼第公國」:定居點合法化後,從而形成「魯昂伯爵領地」(County of Rouen),並且接下來透過親屬關係,擴張成為後來的「諾曼第公國」。

西元911–1050年間的諾曼第公國

- 法蘭克公爵「羅伯特一世」以訓練有素的騎兵擊敗「羅洛」,使得「羅洛」以「羅伯特」(Robert)為其洗禮名(Christian Name),並由「羅伯特一世」擔任其教父。

- 國王任命現任「布列塔尼邊疆」侯爵「羅伯特一世」,同時擔任「諾曼邊疆」侯爵,治理整個「紐斯特里亞邊疆」,並且獲得了「德馬庫斯」(demarchus)的頭銜。從此之後,兩個實體永久合併。

- 國王藉此抵禦不斷襲擊北部海岸線的「維京人」,而能夠專注於與國內貴族的衝突。

- 『西法蘭克王國』(西元843—987年)

- 『簡單查理』(西元898—922年)

- 『羅伯特一世』(西元922—923年)

- 『魯道夫』(西元923—936年)

- 『路易四世』(西元936—954年)

- 「維京人」首領—「哈斯坦」

- 「法蘭克人」將領—布列塔尼公爵「艾倫二世」、緬因伯爵「休二世」及雷恩伯爵「貝倫加爾」。佛蘭德斯伯爵「阿努爾一世」、法蘭克公爵/紐斯特里亞邊疆侯爵/巴黎伯爵「休大帝」

- 西元907年:「哈斯坦」佔領「上布列塔尼」(Upper Brittany)地區,並將「南特」(Nantes)更名並定為首都。

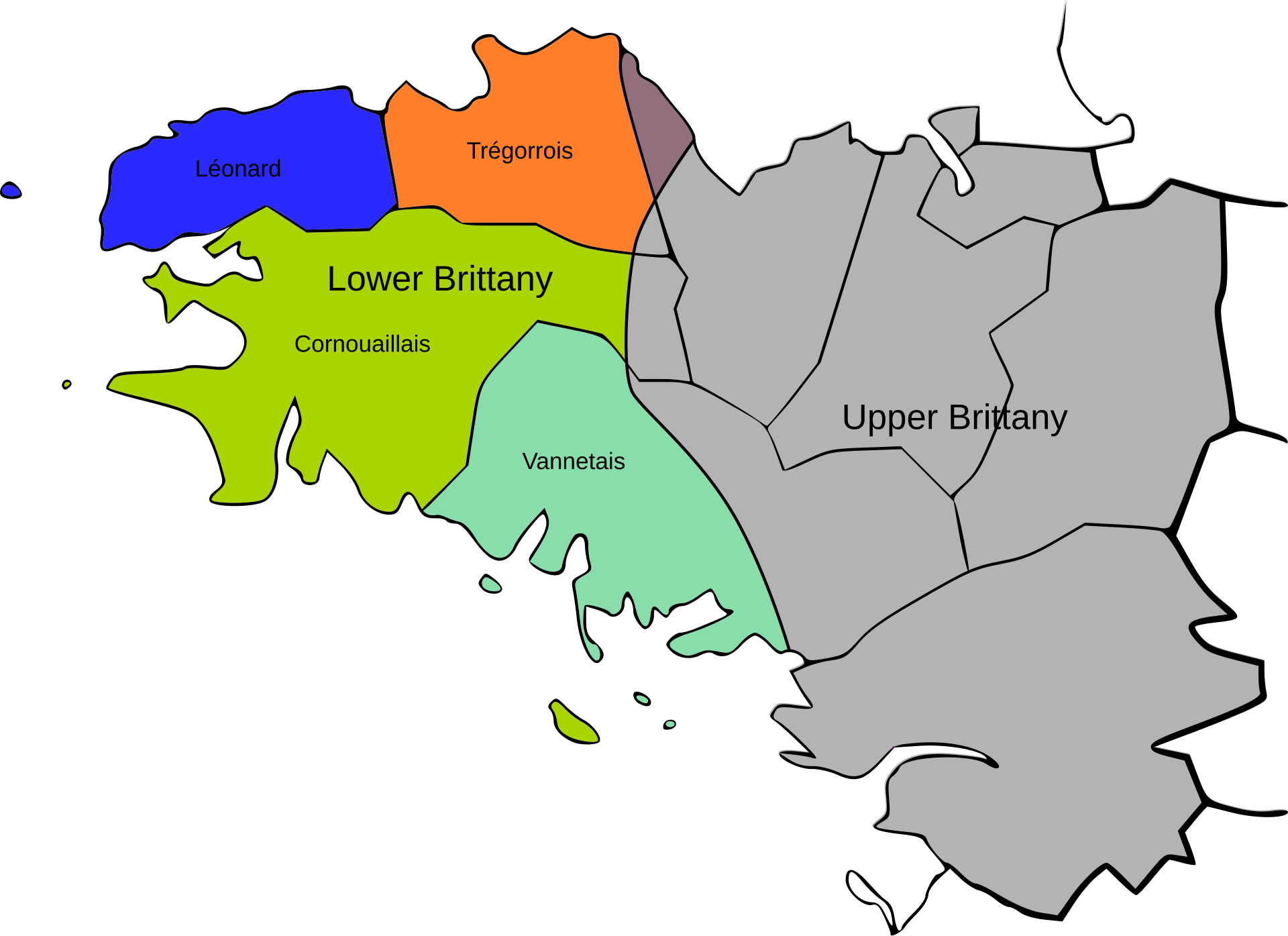

布列塔尼分區圖

- 西元923年:「蘇瓦松戰役」(Battle of Soissons)爆發。

- 國王當選人「羅伯特一世」領導的叛亂貴族聯盟軍隊,對戰卡洛琳王朝「簡單查理」領導的軍隊。

- 叛亂貴族聯盟戰勝,但「羅伯特一世」戰死,而「簡單查理」被俘虜至死。

- 「簡單查理」之子「路易四世」,隨同王后流亡於英格蘭的「威塞克斯王國」,而時任國王「長者愛德華」為王后父親。

- 「羅伯特一世」之子「休大帝」拒絕繼任王位,而王位傳至其妹夫「魯道夫」。

- 西元927年:「羅洛」之子「長劍威廉」(William Longsword),繼任其「魯昂伯爵」職位。

- 西元931年:「維京人」在南方「羅亞爾河」集結軍隊襲擊「法蘭克人」,使得「布列塔尼人」趁機發動叛亂,但還是被「維京人」重新奪回「上布列塔尼」。

- 西元933年:「長劍威廉」被認為治理太過「法蘭克化」,因此面臨當地人的叛亂,最終被其平定而展現權威性。

- 西元933年:「長劍威廉」承認國王「魯道夫」於王國北部的統治合法性,最終被國王授予「布列塔尼」絕大多數的領土。

- 「布列塔尼人」以「艾倫二世」及「貝倫加爾」為首進行抵制,但最終以大規模屠殺及夷為平地作終,使得前者逃往英格蘭地區尋求闢護,而後者於當地尋求和解。

- 西元936年:國王「魯道夫」逝世,「路易四世」在「休大帝」的積極邀請及勸說下,由流亡的「英格蘭王國」返回繼任國王。

- 「休大帝」擁有「羅亞爾河」至「塞納河」之間,除了「安茹」和「諾曼人」之外的領地,可說是除了國王之外最有權勢的人物。

- 「休大帝」體認到父親「羅伯特一世」自命不凡而早逝外,亦認知到王國內敵手眾多,因而放棄可以當選國王的機會。

- 「艾倫二世」在「英格蘭王國」國王「埃塞爾斯坦」的幫助下,由英格蘭地區返回「布列塔尼」。

- 「布列塔尼人」被放逐後隨同歸來,試圖收復被「諾曼人」及「維京人」佔據的領土。

- 「長劍威廉」選擇與「法蘭克人」進行關係調和,而非加入「維京人」行列,使得「維京人」勢力險得孤立。

- 西元936—939年:在「英格蘭王國」國王「埃塞爾斯坦」的支持下,促使「布列塔尼人」在此半島上,展開與「維京人」的直接對抗。

- 西元939年:「拉福雷戰役」(Battle of Trans-la-Fôret)爆發。「艾倫二世」協同「休二世」及「貝倫加爾」與「維京人」作戰,最終決定性地擊破其據點,結束了他們的佔領。

- 西元939年:懷抱向南擴張領土野心的「阿努爾一世」襲擊「諾曼第」,與「長劍威廉」產生衝突。

- 西元940年:「長劍威廉」承諾效忠國王「路易四世」,並被承認擁有此前授予其父親的領土。

- 西元941年:在國王「路易四世」的斡旋下,「布列塔尼人」與「諾曼人」簽訂和平條約,限制「諾曼人」向「布列塔尼」領土擴張。

- 西元942年:「長劍威廉」遭「阿努爾一世」手下殺害。

- 『西法蘭克王國』(西元843—987年)

- 西元896年—10世紀初:「維京人」依舊活躍於「羅亞爾河」和「瓦茲河」(Oise River)河谷,並且持續在「巴黎盆地」(Paris Basin)及「阿基坦盆地」(Aquitaine Basin)進行掠奪。

現今法國羅亞爾河

現今法國瓦茲河

現今法國巴黎盆地與阿基坦盆地