亨利二世.jpg)

金雀花王朝首任國王—亨利二世

- 金雀花王朝時期(1154—1485年):近330年

- 若弗魯瓦五世(Geoffrey V)(1129—1151年)

- 諾曼第公爵(1144—1150年)、安茹伯爵(1129—1151年)、緬因伯爵(1126—1151年)、都蘭伯爵(1129—1151年)。

- 儘管「金雀花」(Plantagenet)非其姓氏,但逝世許久後,綽號被用來作為後續王朝的名稱。

- 安茹帝國衰落後的13世紀期間,國王所召開並提供建言的「大會議」(Great Council),由於深受「大憲章」、「牛津條例」及「西蒙.德.蒙福特議會」的先後影響,逐漸轉變為「議會」(Parliament)。

- 安茹帝國衰落後的14世紀期間,有鑒於「蘇格蘭獨立戰爭」(1296—1357年)、「百年戰爭」(1337—1453年)及「黑死病」(1348—15世紀末),造成人口銳減且王國支出加重,而引發全民沉重稅賦的議題,「議會」中的地方騎士、市民及教士代表,由偶爾宣召的參與者,轉變為永久成員,甚至在單獨集會所討論議事,逐漸形成「下議院」(House of Commons),而有別於大貴族所形成的「上議院」(House of Lords)。

- 安茹帝國(Angevin Empire)(1154—1214年)

- 在帝國巔峰時期,領土範圍橫跨整個英格蘭、近半法蘭西王國、部分愛爾蘭及威爾斯。

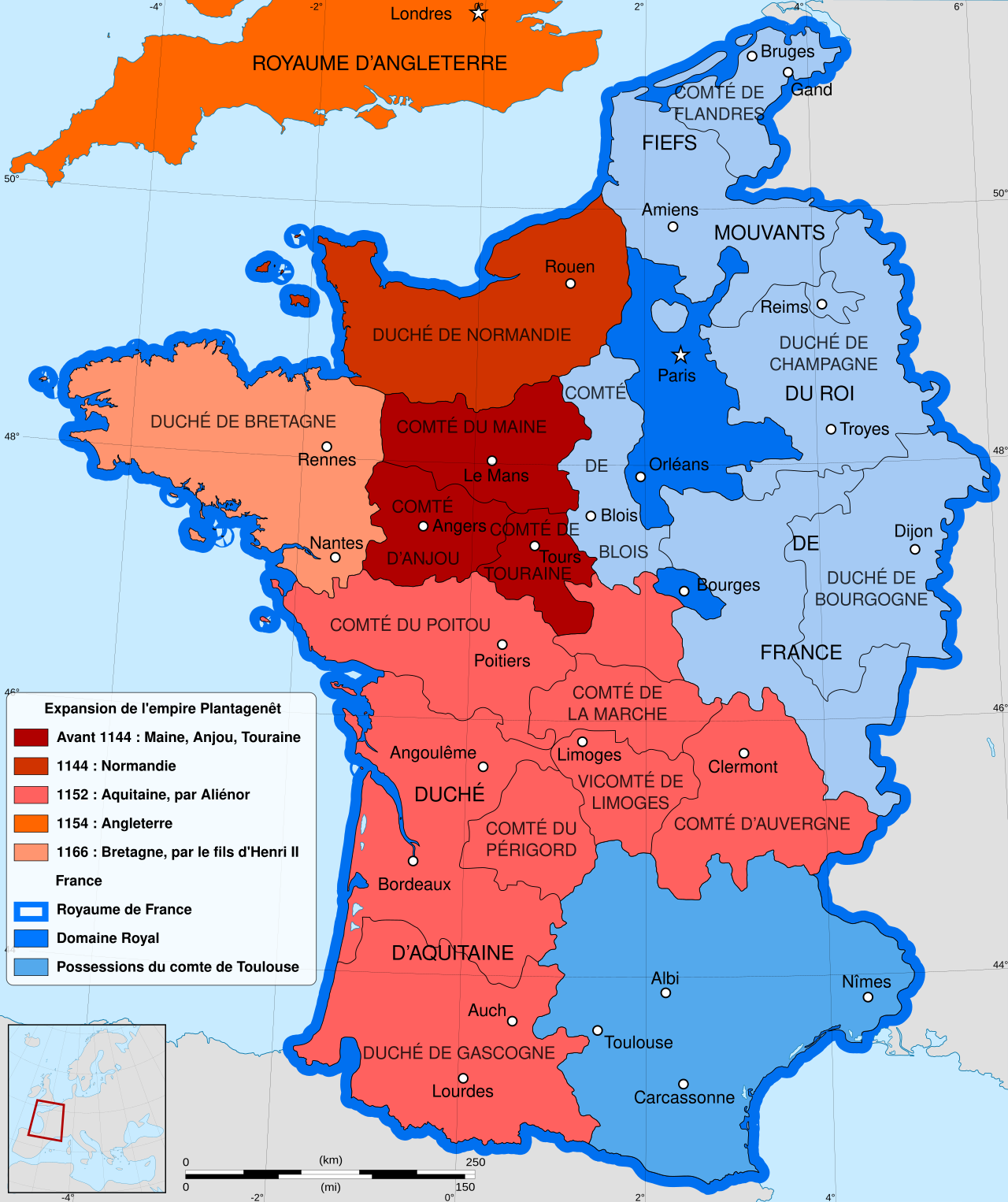

西元1154年法蘭西王國領地劃分

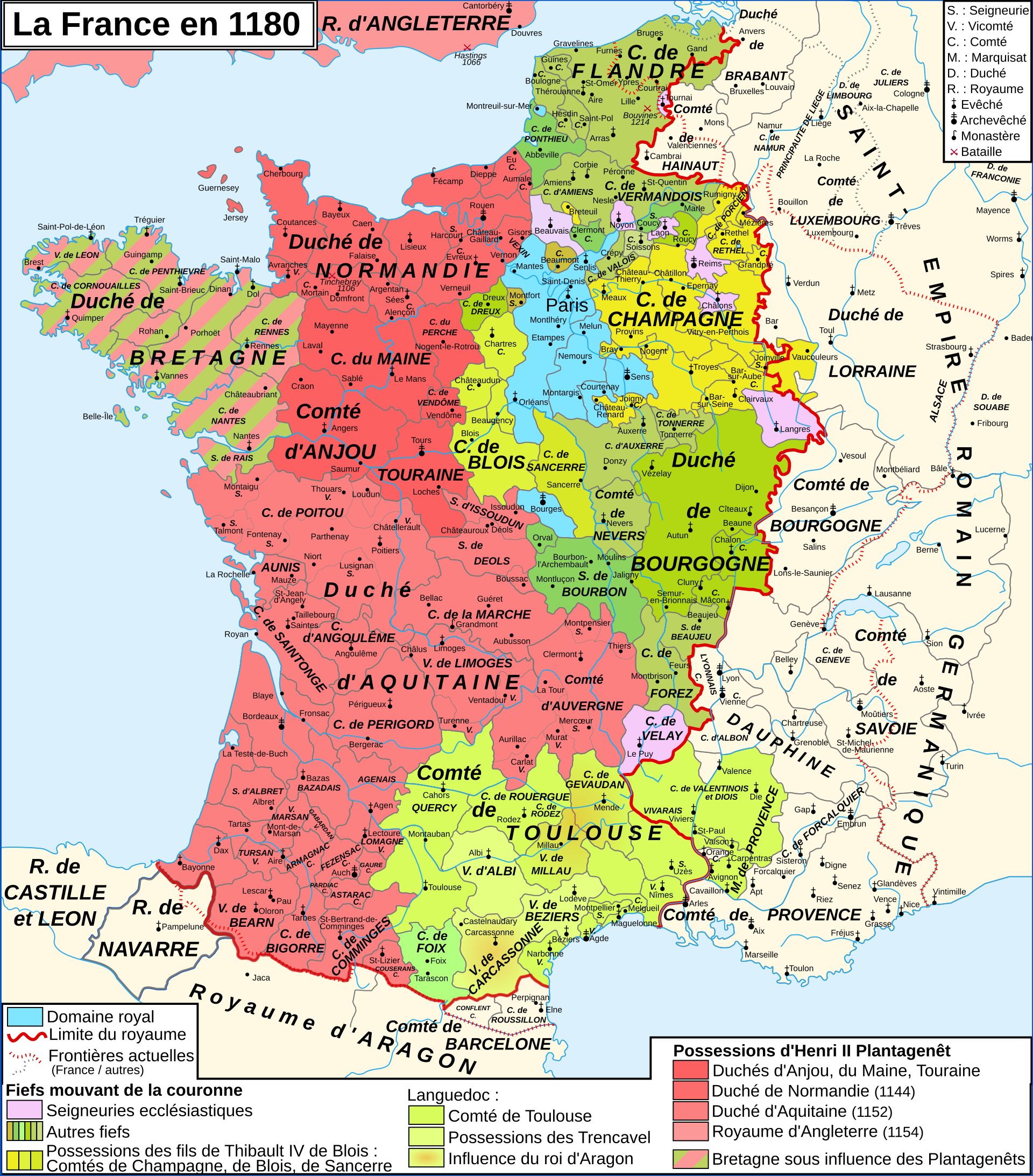

西元1180年安茹帝國於法蘭西王國內的領土範圍,其中紅色的諾曼第公國、安茹伯國、緬因伯國、都蘭伯國及阿基坦公國為主要領土,而斜線色交錯部分的布列塔尼公國,則受其勢力影響,因此法蘭西王國近半國土,淪為安茹帝國所控制。

- 安茹帝國『起始』

- 短斗篷亨利(Henry Curtmantle)或亨利二世(Henry II)(1154—1189年)與其子少年國王亨利(Henry the Young King)(1170—1183年)共治

- 「亨利二世」為「若弗魯瓦五世」之子、諾曼第公爵(1150—1189年)、安茹伯爵(1151—1189年)、緬因伯爵(1151—1189年)、都蘭伯爵(1154—1189年)、阿基坦公爵(1152—1189年)。

- 「亨利二世」與阿基坦公爵夫人成婚,獲得「阿基坦公國」的控制權。

- 1169—1177年:「盎格魯—諾曼人入侵愛爾蘭」(Anglo-Norman invasion of Ireland)期間,在教宗認定愛爾蘭教會可藉此改革及增加稅收而支持下,「亨利三世」最終將所佔領土稱為「愛爾蘭領地」(Lordship of Ireland),並宣布其子「無地者約翰」為「愛爾蘭領主」(Lord of Ireland),後續大多數定居者來自英格蘭及威爾斯,連同其後裔稱為「諾曼愛爾蘭人」(Norman Irish)。

- 獅心王理查(Richard the Lionheart)或理查一世(Richard I)(1189—1199年)

- 「亨利二世」之子、諾曼第公爵(1189—1199年)、安茹伯爵(1189—1199年)、緬因伯爵(1189—1199年)、都蘭伯爵(1189—1199年)、阿基坦公爵(1189—1199年)。

- 無地者約翰(John Lackland)或約翰(John)(1199—1216年)

- 「亨利二世」之子、愛爾蘭領主(1177—1216年)、諾曼第公爵(1199—1204年)、緬因伯爵(1199—1204年)、都蘭伯爵(1199—1204年)、阿基坦公爵(1199—1216年)。

- 1204年:「法蘭西王國」國王「腓力二世」佔領「諾曼第公國」、「安茹伯國」、「緬因伯國」、「都蘭伯國」,領土僅存「阿基坦公國」。

- 1213—1214年:「英法戰爭」(Anglo-French War)爆發,「無地者約翰」戰敗「法蘭西王國」國王「腓力二世」,徹底失去大部分領土控制權。

- 安茹帝國『結束』

- 1215年:「無地者約翰」為收復失地與擴軍備戰,而無休止的財政詐取,造成貴族反叛與「大憲章」(Magna Carta Libertatum)簽訂,其主要為貴族保護財產及生命,以及危及安全時進行反抗而制定,包含自由主義精神,並為日後平民進入議會、議會制度及公民法權奠定基礎。

- 1215—1217年:「第一次男爵戰爭」(First Barons’ War)爆發,在教皇宣布「大憲章」違法及「無地者約翰」不遵守下,貴族聯合「法蘭西王國」國王「路易八世」叛變,在貴族逐漸倒向「亨利三世」下,最終結束於「路易八世」戰敗,且撤離已佔領的英格蘭領土。

- 溫徹斯特的亨利(Henry of Winchester)或亨利三世(Henry III)(1216—1272年)

- 「約翰」之子、愛爾蘭領主(1216—1272年)、阿基坦公爵(1216—1272年)。

- 1236年:「安茹帝國」幾乎瓦解而僅存英格蘭,但國王依然傾向採納「法蘭西王國」親友的建言。

- 1238年:國王批准其妹再婚,而違背宗教誓約,激怒了教俗兩界的貴族們。

- 1258年:國王不顧飢荒,欲開徵新稅舉債進行戰事,男爵們促使國王在「狂暴議會」(Mad Parliament)中,被迫接受所立「牛津條例」(Provisions of Oxford),其主要規範定期召開「大會議」外,必須由公眾選出12位優秀人民參與,使得「大會議」由不定期召開且具備司法性質,轉變為定期召開且具備議政性質。

- 1259年:「威斯敏斯特條例」(Provisions of Westminster)在「牛津條例」基礎條例上進一步強化,不僅針對男爵與國王間的關係進行改革,以此改變「王室法庭」(Royal Court)現有程序;同時,將改革導向重新界定,男爵與其封臣間的關係及彼此間的權利與義務,以此強化「莊園法庭/領主法庭」(Manorial Court/Lord Court)。

- 1262年:教宗允許國王不服從「牛津條例」及「威斯敏斯特條例」,且國王無意消弭分裂局勢,使得內戰再起。

- 1264—1267年:「第二次男爵戰爭」(Second Baron’s War)爆發,最終叛軍投降。

- 1264年:蘭開斯特伯爵「西蒙.德.蒙福特」(Simon de Montfort)領導男爵們擊敗「亨利三世」。

- 1265年:「西蒙.德.蒙福特」以國王名義召開「西蒙.德.蒙福特議會」(Simon de Montfort’s Parliament),議程中進行激進改革的討論,並暫時穩定了政治局勢。由於邀請各郡的騎士與市民作為地方代表參加,而被稱為「英國第一個議會」,對日後議會產生一定影響。

- 1265年:「西蒙.德.蒙福特」在隨後戰役中身亡,並且「牛津條例」遭廢止。

- 蘇格蘭之鎚(Hammer of the Scots)或長腿愛德華(Edward Longshanks)或愛德華一世(Edward I)(1272—1307年)

- 「亨利三世」之子、愛爾蘭領主(1272—1307年)、阿基坦公爵(1272—1307年)。

- 國王將「習慣法」以成文法律進行修訂,連同自身所頒布的律令,透過所召開五十多次的「議會」通過並實施。

- 國王推行眾多成文法律主要目的:強化王室法庭對私人特權法庭的監督以避免不公、掌握切確的王室封地以增加軍事義務及稅收,以及改善地方治理狀況以利人民生活。

- 國王針對全民徵收「非常稅補助金」、貿易業者徵收「關稅」,以及宗教界徵收「什一稅」,來應對向外征戰逐漸頻繁,卻導致宗教界及工商界起而反抗。儘管國王同意遵從「大憲章」規範,要在全國一致同意下才能徵收,但最終依舊因財政枯竭而反覆違反。

- 13世紀中葉開始,國王開始定期召開「大會議」,並且召喚平民代表參與,就行政、立法、司法及財政事務進行商討。在立法方面,同意國王所送交的成文法律以利實行;在司法方面,如同最高法庭處理重要或困難案件;在財政方面,審核並批准國王向全民徵稅的要求。

- 1284年:國王征服北威爾斯,指派王室官員直接管轄,而「邊疆領主」(Marcher Lord)權力不變;隨後,大量徵稅加強北方沿海四重鎮的建設,並宣布其子「愛德華四世」為「威爾斯親王」(Prince of Wales)。

- 1294—1303年:「英法戰爭」爆發,兩國為了爭奪「加斯科尼」(Gascogne)而起軍事衝突,「蘇格蘭王國」選擇與「法蘭西王國」結盟,最終國王以法蘭西國王封臣的身份將其收復。

- 1295年:國王為了向地方徵收非正規性稅收,召開「模範會議」(Model Parliament)而各郡騎士、市民及教士代表被邀參加,此時已獲得普遍認可,不僅形成了議會制度,更為日後「下議院」出現奠定了基礎。

- 1296—1357年:「蘇格蘭獨立戰爭」(Wars of Scottish Independence)爆發,肇因於國王入侵蘇格蘭,藉此逼迫蘇格蘭國王退位,以表達對其於「英法戰爭」中立場的不滿。

- 1307年:國王出征蘇格蘭途中逝世,遺留蘇格蘭問題及加斯科尼問題。

- 卡那封的愛德華(Edward of Caernarfon)或愛德華二世(Edward II)(1307—1327年)

- 「愛德華一世」之子、威爾斯親王(1307—1327年)、愛爾蘭領主(1307—1327年)、阿基坦公爵(1307—1327年)。

- 1308—1378年:教廷遷往法蘭西王國南部,自此教皇皆為法蘭西人,並且依附於法蘭西國王,因此造就英格蘭人抵制教皇,針對英格蘭教會組織管理的相關法令。

- 1315—1317年:中世紀晚期襲擊歐洲地區的第一場自然災害—「1315—1317年大饑荒」(Great Famine of 1315—1317)爆發,東至波蘭南至阿爾卑斯山皆受到影響,起因於氣候極端及牛病導致牛羊數量驟減,均使得農作物嚴重歉收,於是疾病、犯罪、大規模死亡,甚至殺嬰及食人現象猖獗,直至1322年歉收才完全恢復。

- 在位期間,貴族試圖恢復特權造就混亂局勢,並且持續不斷的戰爭造成財政負擔加重,進而影響君臣關係,對政治穩定、社會凝聚力及經濟發展產生不良影響。

- 國王軟弱而依賴寵臣意見維持統治,使得大貴族們殺害並透過議會驅逐寵臣,隨後國王與寵臣打敗大貴族們,卻加重國王與大貴族間的不和睦。

- 在王后默許及王子同意下,議會脅迫國王退位,衝擊王權的神聖不可侵犯性,亦證明議會可以引導法律變化。

- 溫莎的愛德華(Edward of Windsor)或愛德華三世(Edward III)(1327—1377年)

- 「愛德華二世」之子、威爾斯親王(1327—1377年)、愛爾蘭領主(1327—1377年)、阿基坦公爵(1327—1377年)。

- 國王的戰爭野心,足以支撐起英格蘭因脫離歐陸,走向民族融合而成為國家下,深具排他性所必須具備的暴力行為。

- 1337—1453年:「百年戰爭」(Hundred Year’s War)爆發,肇因於兩國對「加斯科尼(Gascogne)歸屬、蘇格蘭王國與法蘭西王國結盟而阻礙對其征服、法蘭西國王斷後而否決身為親人的英格蘭國王對王位繼承要求,以及兩國在「佛蘭德斯」(Flanders)利益衝突等問題。

- 1346—1353年:中世紀晚期襲擊歐洲地區的第二場自然災害—「黑死病」(Black Death)爆發,標示著「第二次鼠疫大流行」(Second Plague Pandemic,1346—18世紀末或19世紀初)的開端,造成歐洲人口銳減30%至60%,死者多為青壯年,直至16世紀初才恢復至此前人口數。1353年後,鼠疫已在絕大多數地方消失,但轉為地方流行病在某些地方復發,直至18世紀末或19世紀初才減弱許多。

- 理查二世(Richard II)(1377—1399年)