提圖斯·昆克提烏斯·弗拉米尼努斯宣布希臘人自由

- 『關鍵人物:第二次馬其頓戰爭』

- 「托勒密王國」國王「托勒密四世.菲洛帕托」(Ptolemy IV Philopator)

- 「托勒密王國」國王「托勒密五世.頓悟」(Ptolemy V Epiphanes)

- 「馬其頓王國」國王「腓利五世」(Philip V)

- 「塞琉古帝國」皇帝「安提阿三世大帝」(Antiochus III the Great)

- 「佩加蒙王國」國王「阿塔羅斯一世」(Attalus I)

- 「阿塔曼尼斯(部落)」國王「阿米南德」(Amynander):位於「伊庇魯斯」東南部與「色薩利」西部。

- 「羅馬共和國」其一執政官並擔任軍隊指揮官。

- 西元前200年3月15日—前199年3月15日:「普布利烏斯.蘇爾皮修斯.加爾巴.馬克西姆斯」(Publius Sulpicius Galba Maximus)

- 西元前199年3月15日—前198年3月15日:「普布利烏斯.維利烏斯.塔普盧斯」 (Publius Villius Tappulus)

- 西元前198年3月15日—前197年3月15日:「提圖斯.昆克提烏斯.弗拉米尼努斯」(Titus Quinctius Flamininus)

- 『政治制度:羅馬共和國』

- 「羅馬政務官」(Roman Magistrates)分為「正規政務官」(Magistratus Ordinarii)與「特殊政務官」(Magistrarus Extraordinarii)。

- 「正規政務官」包含「羅馬監察官」(Roman Censor)、「羅馬執政官」(Roman Consul)、「副執政官/裁判官」(Praetor)、「高級市政官」(Curule Aediles)、「財務官」(Quaestor)、「平民保民官」(Plebeian Tribune)、「平民市政官」(Plebeian Aediles)。

- 「特殊政務官」包含「羅馬獨裁官」(Roman Dictator)、「騎士統領」(Magister Equitum)、「十人委員會」(Decemviri)。

- 「羅馬王國」過渡至「羅馬共和國」,行政權力由「國王」過渡至「羅馬執政官」。

- 一旦有戰爭爆發,兩名「羅馬執政官」中的其中一位,需要從合格「羅馬公民」中臨時徵召軍隊,並率領由志願者組成的軍隊前往戰場應戰。

- 掌握政務權力多寡依序為「羅馬獨裁官」、「羅馬監察官」、「羅馬執政官」、「副執政官/裁判官」、「高級市政官」、「財務官」,皆透過「部落議會」及「百人議會」選舉產生,而任何政務官都能以同等或較低政務權力,否決政務官正在採取的行動。

- 「平民保民官」及「平民市政官」都由「平民議會」選舉產生,故並非嚴格定義的政務官。

- 「獨裁官」為了特定問題而獲得國家全部的權力,但在行使權力過程中,仍然保留「羅馬元老院」的監督、「平民保民官」的否決、羅馬公民的上訴,以形成特定的制衡。

- 「羅馬元老院」(Roman Senate)為審議團體及立法機關,掌握統治權、否決權,擁有批准、認可、起草法案,批准由「羅馬議會」選舉產生的羅馬獨裁官、羅馬監察官、羅馬執政官、副執政官/裁判官、市政官、財務官、保民官、治安官、司法官、大法官、大祭司,並且管理財務、內政、外交、軍事等權利,為現代「上議院」的雛形。

- 「羅馬議會」(Roman Assemblies)由「平民議會」(Plebeian Assembly)、「部族議會」(Tribal Assembly)及「百人議會」(Centuriate Assembly)組成,主要針對「羅馬政務官」提出的法案,行使投票權決議是否實行,並包含審理司法案件,為現代「下議院」的雛形。

- 「平民議會」由羅馬公民所組成,透過「公民投票」通過法案、選舉出「平民保民官」及「平民市政官」,並審理司法案件。

- 「部族議會」由羅馬公民組織的35個部族組成,類似現今地理分區概念,負責選舉出「財務官」及「高級市政官」。

- 「百人議會」由羅馬公民按階級劃分為100人一組,起初基於成員的軍事地位為劃分依據,但後來則基於成員的財富狀況。

- 「百人議會」可決議宣戰、選出「羅馬執政官」、「副執政官/裁判官」及「羅馬監察官」,以及擔任某些司法案件的最高上訴法院,並批准人口普查的結果。

- 「百人議會」每年會選出兩名「羅馬執政官」共同任職,且任期都為一年。當兩位「羅馬執政官」都在羅馬時,每個月輪流領導,其軍事權力遍及羅馬及其所有行省。

- 『前情提要:第二次馬其頓戰爭』

- 西元前204年:「托勒密四世.菲洛帕托」逝世,僅六歲兒子「托勒密五世.頓悟」將繼承王位。

- 西元前202年:「腓利五世」及「安提阿三世大帝」,決定結盟並奪取其於「小亞細亞」的領土,故開啟了「第五次敘利亞戰爭」(Fifth Syrian War)。

- 西元前202年:「腓利五世」率先襲擊「色雷斯」及「赫勒斯滂海峽」(Hellespont)附近的希臘城邦,使得「羅德島」及「佩加蒙王國」感到不安。

- 西元前201年:「腓利五世」轉而襲擊「托勒密王國」位於「小亞細亞」的領土,更加使得「羅德島」及「佩加蒙王國」感到不安,除了採取軍事作為以抑制其行動外,更對「第二次布匿戰爭」(Second Punic War)後,戰勝「迦太基」而崛起的「羅馬共和國」發出求助。

- 西元前201年:較為鬆散的「阿卡納尼亞聯盟」(Acarnanian League)與雅典發生宗教衝突,促使其借助「腓利五世」的軍隊入侵「阿提卡」(Attica)。

西元前192年亞該亞聯盟及希臘中部、伯羅奔尼撒半島各聯盟分佈圖。

阿卡納尼亞位置圖

- 西元前201年:「阿塔羅斯一世」與「羅德島」大使,在確認雅典與其聯盟的立場後,旋即對「馬其頓王國」宣戰,隨後將「基克拉澤斯群島」(Cyclades)納入其麾下,更試圖拉攏「埃托利亞聯盟」( Aetolian League)參戰,卻未如其願。

希臘基克拉克群島

- 西元前201年:「腓利五世」回應雅典的宣戰,派遣軍隊入侵「阿提卡」並圍困「雅典」。

- 西元前200—前197年:「第二次馬其頓戰爭」(Second Macedonian War)爆發。

- 主要由「塞琉古帝國」、「馬其頓王國」、「阿卡納尼亞聯盟」與「維奧蒂亞聯盟」(前、中期)同盟,對戰「羅馬共和國」、「佩加蒙王國」與「羅德島」、「阿塔曼尼斯」、「阿提卡聯盟」(雅典)、「埃托利亞聯盟」(中、後期)、「維奧蒂亞聯盟」(後期)、「亞該亞聯盟」(後期)與「斯巴達」同盟。

- 「羅馬共和國」由當選「執政官」擔任軍隊指揮官,其餘各國多由國王或皇帝領軍。

- 『起始』西元前200年:「普布利烏斯.蘇爾皮修斯.加爾巴.馬克西姆斯」在「百人會議」(Centuriate Assembly)同意對「馬其頓王國」宣戰下,旋即招募軍隊後擔任指揮官,登陸「伊里利亞」地區參戰。

- 『期間』西元前200年:「阿比多斯圍城戰」(Siege of Abydos)爆發。「腓利五世」圍困「赫勒斯滂海峽」(Hellespont)的附近城鎮「阿比多斯」(Abydos),並發出即將猛攻與戰至最後一人的訊息,甚至不顧羅馬大使出言勸退攻勢。

- 『期間』西元前200年:被圍困的「雅典」向羅馬軍隊求援,使得馬其頓軍隊輾轉撤離,與羅馬軍隊無實質交鋒,而「腓利五世」試圖拉攏「亞該亞聯盟」(Achaean League)參戰,以換取其支持對抗「斯巴達」國王「納比斯」(Nabis),卻未如其願後,率軍「雅典」依舊久攻不下,而採取蹂躪方式,甚至破壞「阿提卡」各地聖所。

- 『期間』西元前200年:「羅馬」軍隊襲擊並佔領「馬其頓」西部,「普布利烏斯.蘇爾皮修斯.加爾巴.馬克西姆斯」獲得「伊利里亞人」、「達爾達尼亞人」及「阿塔曼尼斯人」的效忠,而「埃托利亞聯盟」( Aetolian League)則保持中立。

- 『期間』西元前199年:「普布利烏斯.蘇爾皮修斯.加爾巴.馬克西姆斯」率軍自「馬其頓王國」西側襲擊,「腓利五世」率軍前往應戰;同時,「達爾達尼亞人」襲擊「馬其頓王國」北部,迫使「腓利五世」率軍撤退,派遣分隊前往北方應戰,自己則南下支援其餘戰事;然而,「普布利烏斯.蘇爾皮修斯.加爾巴.馬克西姆斯」率軍於西部及南部強行進攻多座城市。

- 『期間』西元前199年:「羅馬共和國」、「佩加蒙王國」及「羅德島」艦隊聯盟,襲擊「馬其頓王國」鄰近「愛琴海」港口,最終失敗收場。

- 『期間』西元前199年:「埃托利亞聯盟」決定加入「羅馬共和國」一方參戰,隨後與「阿塔曼尼斯」聯盟襲擊並蹂躪「色薩利」,但遭遇「腓利五世」率軍擊潰。

- 『期間』西元前199年:「普布利烏斯.維利烏斯.塔普盧斯」擔任指揮官,始登陸「伊里利亞」地區,便遭逢參與過「第二次布匿戰爭」老兵的叛變,聲稱作戰非出於自身意願,其將此意願轉達「羅馬元老院」(Roman Senate)待為處置,以致於作戰時間極為稀少。

- 『期間』西元前199年:「腓利五世」率軍向西行進,並駐紮軍隊於此,而「普布利烏斯.維利烏斯.塔普盧斯」僅能等待下任指揮官交接。

- 『期間』西元前199年:「佩加蒙王國」遭受「安提阿三世大帝」率軍入侵,使得無法投入海戰,直至羅馬大使迫使「安提阿三世大帝」撤軍,方能投入其中作戰。

- 『期間』西元前198年:「提圖斯.昆克提烏斯.弗拉米尼努斯」擔任指揮官,自稱是「希臘人」,在「羅馬元老院」下令額外招募龐大步兵與騎兵下,獲得充沛的兵力參戰。

- 『期間』西元前198年:「提圖斯.昆克提烏斯.弗拉米尼努斯」率軍登陸,來到「腓利五世」軍隊駐紮營地的河流對岸。

- 『期間』西元前198年:「提圖斯.昆克提烏斯.弗拉米尼努斯」與「腓利五世」進行和平會議,有別於先前僅要求「腓利五世」停止攻擊希臘城市,如今要求「腓利五世」對所有攻擊過且造成傷害的希臘城市進行賠償,並將駐軍撤出「馬其頓」,包括長久以來一直是領土一部分的「色薩利」,此舉使得「腓利五世」憤怒衝出會議,最終「提圖斯.昆克提烏斯.弗拉米尼努斯」決定發動攻擊。

巴爾幹半島南端希臘地區,包含希臘大陸與希臘群島

- 『期間』西元前198年:「奧斯和戰役」( Battle of the Aous)爆發。「提圖斯.昆克提烏斯.弗拉米尼努斯」派遣一支部隊,自「腓利五世」軍隊後方襲擊,造成其大量傷亡而被迫輾轉撤退至「色薩利」北部地區。

- 『期間』西元前198年:「羅馬共和國」、「埃托利亞聯盟」及「阿塔曼尼斯」軍隊聯盟,一同入侵「色薩利」,並佔領了特定城市。

- 『期間』西元前198年:「羅馬共和國」、「佩加蒙王國」及「羅德島」艦隊聯盟,使得整個「優卑亞島」(Euboea Island)被控制住,最終艦隊繞過「阿提卡」而圍困「科林斯」(Corinth)。

希臘中部優卑亞島位置圖

- 『期間』西元前198年:「羅馬共和國」、「佩加蒙王國」、「羅德島」及「阿提卡聯盟」向「亞該亞聯盟」送出結盟邀請,儘管當時其正與「斯巴達」交戰,但在親羅馬的新任行政長官主政及親馬其頓成員離席下,最終會議投票決定加入「羅馬共和國」陣營。

希臘中部福西斯、維奧蒂亞及阿提卡(雅典位於其中)版圖

巴爾幹半島南端希臘地區,包含希臘大陸與希臘群島

古伯羅奔尼撒半島分區圖

- 『期間』西元前198年:「馬其頓王國」軍隊自「維奧蒂亞」(Boeotia)趕來,使得「羅馬共和國」、「佩加蒙王國」、「羅德島」、「阿提卡聯盟」及「亞該亞聯盟」放棄圍攻「科林斯」(Corinth),並在城內親馬其頓人士要求下,未經戰鬥便佔領了「阿爾戈斯」(Argos)。

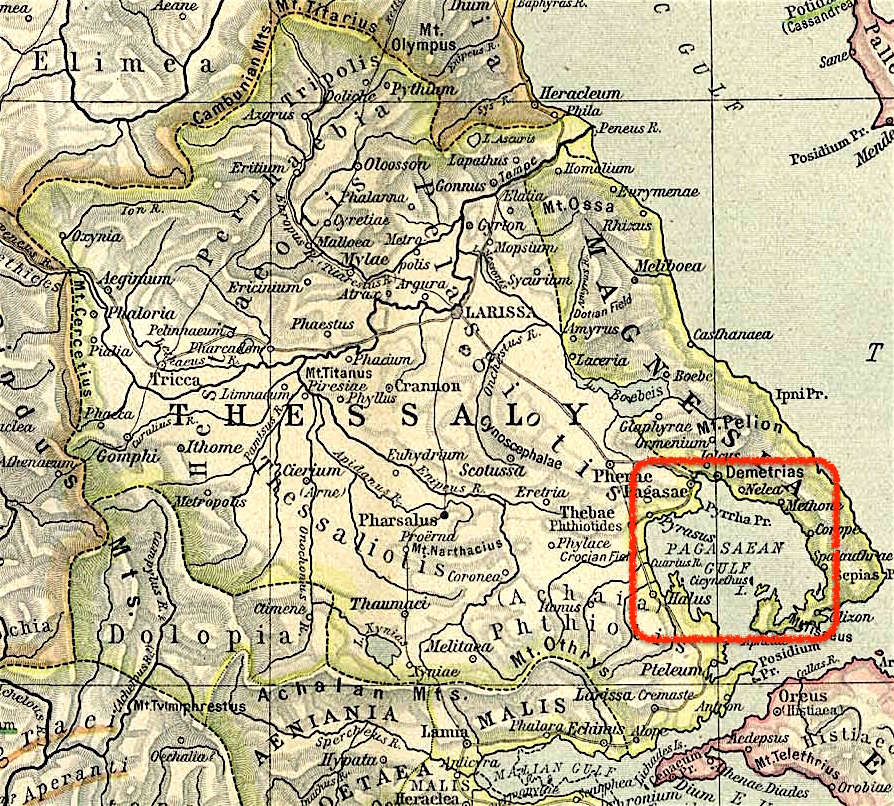

- 『期間』西元前198年:「腓利五世」與「提圖斯.昆克提烏斯.弗拉米尼努斯」及其盟友舉行和談,「腓利五世」依舊不同意將所有軍隊撤出「馬其頓」以外的地區,最終派遣大使前往「羅馬元老院」談判,在無授權同意撤離「希臘枷鎖」(fetters of Greece)—「德米特里亞」(Demetrias)、「哈爾基斯」(Chalcis)、「科林斯」(Corinth)—下,雙方戰爭持續進行。

德米特里斯位於色薩利中帕加薩灣的頂端

巴爾幹半島南端希臘地區,包含希臘大陸與希臘群島

優卑亞島上哈爾基斯位置圖

- 『期間』西元前198年:「腓利五世」察覺「羅馬共和國」正值選舉期間,而「提圖斯.昆克提烏斯.弗拉米尼努斯」欲藉由此次和談,保留住屬於自己任內的戰功,故「腓利五世」反將「阿爾戈斯」交給「斯巴達」國王「納比斯」,以此釋放軍隊突破重圍,但「斯巴達」事後卻同意停止與「亞該亞聯盟」的戰事,並向「羅馬人」提供軍隊。

- 『期間』西元前198年:「羅馬共和國」向「提圖斯.昆克提烏斯.弗拉米尼努斯」增援額外軍隊,而「腓利五世」亦徵調「馬其頓王國」內所有可動用的軍力,包括退伍軍人及未成年男孩。

- 『期間』西元前197年:「提圖斯.昆克提烏斯.弗拉米尼努斯」與「阿塔羅斯一世」將軍隊潛入「底比斯」,迫使「維奧蒂亞聯盟」轉為加入其陣營。

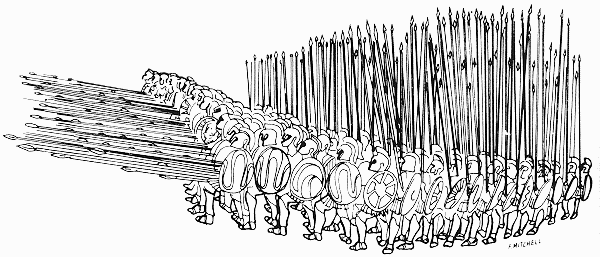

- 『期間』西元前197年:「塞諾塞法萊戰役」(Battle of Cynoscephalae)爆發。「提圖斯.昆克提烏斯.弗拉米尼努斯」率軍自「溫泉關」北上,而「腓利五世」率軍自「色薩利」南下,兩軍相遇引發決定性的交鋒,最終「腓利五世」的「馬其頓方陣」(Macedonian Phalanx)被擊潰,「腓利五世」引領倖存者逃離。

馬其頓方陣由完整的256人組成

- 『期間』西元前197年:「馬其頓王國」與「羅馬共和國」陣營於「亞該亞」、「阿卡納尼亞」及「卡里亞」,同時爆發三場戰役,最終均戰敗收場。

- 伯羅奔尼撒半島北方的「亞該亞」:「馬其頓王國」軍隊自「科林斯」出發,沿途掠奪了數座城市,但「亞該亞聯盟」封鎖其返回路途,徹底擊潰其軍隊。

- 希臘中部西方的「阿卡納尼亞」:「阿卡納尼亞聯盟」一度陷入叛變,但消解於內部對「埃托利亞聯盟」的敵意,而「羅馬共和國」艦隊進攻其首都遭遇困難,但在其內部叛徒協助下,最終才得以攻陷。

- 小亞細亞西南方的「卡里亞」:「馬其頓王國」軍隊未能抵禦「羅德島」率軍進攻而戰敗,使得「羅德島」奪回以往控制與殖民的「佩拉亞」(Peraia),但更深入內陸佔領則未能成功。

- 『結束』西元前197年:雙方停戰並進行初步和談,而雙方達成協議後的條約,先被送至「部落議會」表決同意,後送至「羅馬元老院」批准並提供另外建議。

- 『結束』西元前197年:初步和談進行期間,「埃托利亞聯盟」希望「提圖斯.昆克提烏斯.弗拉米尼努斯」加諸「馬其頓王國」更加嚴厲的條約,並且歸還其以往於「色薩利」所控制的城市,但遭到拒絕。隨後,「埃托利亞聯盟」察覺「羅馬共和國」欲駐軍於「希臘枷鎖」,並取代「馬其頓」成為地中海的霸主。

- 『結束』西元前197—前194年:「提圖斯.昆克提烏斯.弗拉米尼努斯」卸任「羅馬執政官」後,在希臘中部且繼「德爾菲」(Delphi)後最重要的古城「埃拉蒂亞」(Elateia),持續主導各城邦的政治事務。

- 『結束』西元前196年:「馬其頓王國」最終接受如下和談條款。

- 撤出「馬其頓」以外,所有在歐洲及亞洲希臘城市的駐軍。

- 繳納戰爭賠款,一半立即支付,而另一半分期支付。

- 除了旗艦外,所有海軍必須投降。

- 不包含戰象,所有軍隊人數最高限制為5000人。

- 未經「羅馬元老院」批准,不能率軍遠離「馬其頓」領土邊境。

- 『結束』西元前196年:「近鄰聯盟」(Amphictyonic League)會議上,「埃托利亞人」公開表達對羅馬官員日益增長的敵意,最終此衝突導致數年後的「羅馬—塞琉古戰爭」(Roman–Seleucid War)或「埃托利亞戰爭」(Aetolian War)。

- 『結束』西元前196年5月:「提圖斯.昆克提烏斯.弗拉米尼努斯」出席於「科林斯」所舉辦的「地峽運動會」(Isthmian Games),宣布希臘各城邦獲得自由,使得聲稱為希臘人且精通希臘語的他,被稱讚為希臘人的解放者,並且鑄造其頭像的硬幣紀念,甚至出現某些城市將其神化的現象。

- 各城邦被賦予的自由程度無從得知,但往後「羅馬人」及其結盟的勢力,都利用此捍衛自由的觀點,為其展開的外交及軍事行動作為辯護,甚至「羅馬人」更承擔起捍衛更廣泛「希臘人」自由的保護者角色。

- 「羅馬共和國」依舊駐軍於「希臘枷鎖」(fetters of Greece)—「德米特里亞」(Demetrias)、「哈爾基斯」(Chalcis)、「科林斯」(Corinth)。

- 『效應』「羅馬共和國」在「第二次布匿戰爭」(西元前218—前201年)及「第二次馬其頓戰爭」(西元前200—前197年)接連取得勝利後,標示著加強對地中海事務干預的重要開端,尤其是對於東地中海的干預,最終導致「羅馬共和國」征服整個地中海 。