本都王國國王米特拉達梯六世金斯塔特(Gold Stater)

- 西元前336—前323年:「亞歷山大大帝」在位期間。

- 西元前323—前31/30年:「希臘化時期」。

- 西元前322—前281年:「繼業者戰爭」爆發。

- 『希臘化的希臘政權』:在「亞歷山大大帝」所征服的領土上,多方勢力競相爭奪主導地位,最終主要分裂為「馬其頓王國」、「塞琉古帝國」及「托勒密王國」。《參照 “歐洲重要紀事:古典時期 [ 西元前800—476/480年 ]:希臘化時期 [ 西元前323—前31/30年 ]:希臘化的希臘政權分裂” 》

- 『希臘化的非希臘政權』:在「小亞細亞」上,如下所述的「卡帕多西亞王國」、「本都王國」、「比提尼亞王國」及「加拉太部落」,則逐漸成為獨立政權。

- 西元前133—前44年:「羅馬共和國危機」(Crisis of the Roman Republic)期間,造成政治不穩定和社會動盪,最終導致數十年後「羅馬共和國」滅亡和「羅馬帝國」建立。

- 西元前91—前87年:「同盟戰爭」(Social War)爆發,戰場位於「亞平寧半島」,為「羅馬共和國」及其自治盟友與自治叛軍間的戰爭。

- 西元前89—前85年:「第一次米特拉達梯戰爭」(First Mithridatic War)爆發,戰場位於「小亞細亞」,為「羅馬共和國」及「比提尼亞王國」與「本都王國」間的戰爭。

- 西元前83—前81年:「第二次米特拉達梯戰爭」(Second Mithridatic War)爆發,戰場位於「小亞細亞」,為「羅馬共和國」與「本都王國」間的戰爭。

- 西元前73—前63年:「第三次米特拉達梯戰爭」(Third Mithridatic War)爆發,戰場位於「小亞細亞」,為「羅馬共和國」及其眾多盟友與「本都王國」及其眾多盟友間的戰爭。

小亞細亞版圖

- 「波斯帝國」(西元前559—前330年)於「小亞細亞」(Asia Minor)劃分出下列「總督轄區」(Satrapy),由「總督」(Satrap)治理。

西元前522—前486年大流士大帝統治下波斯帝國極盛時期版圖及總督轄區劃分。

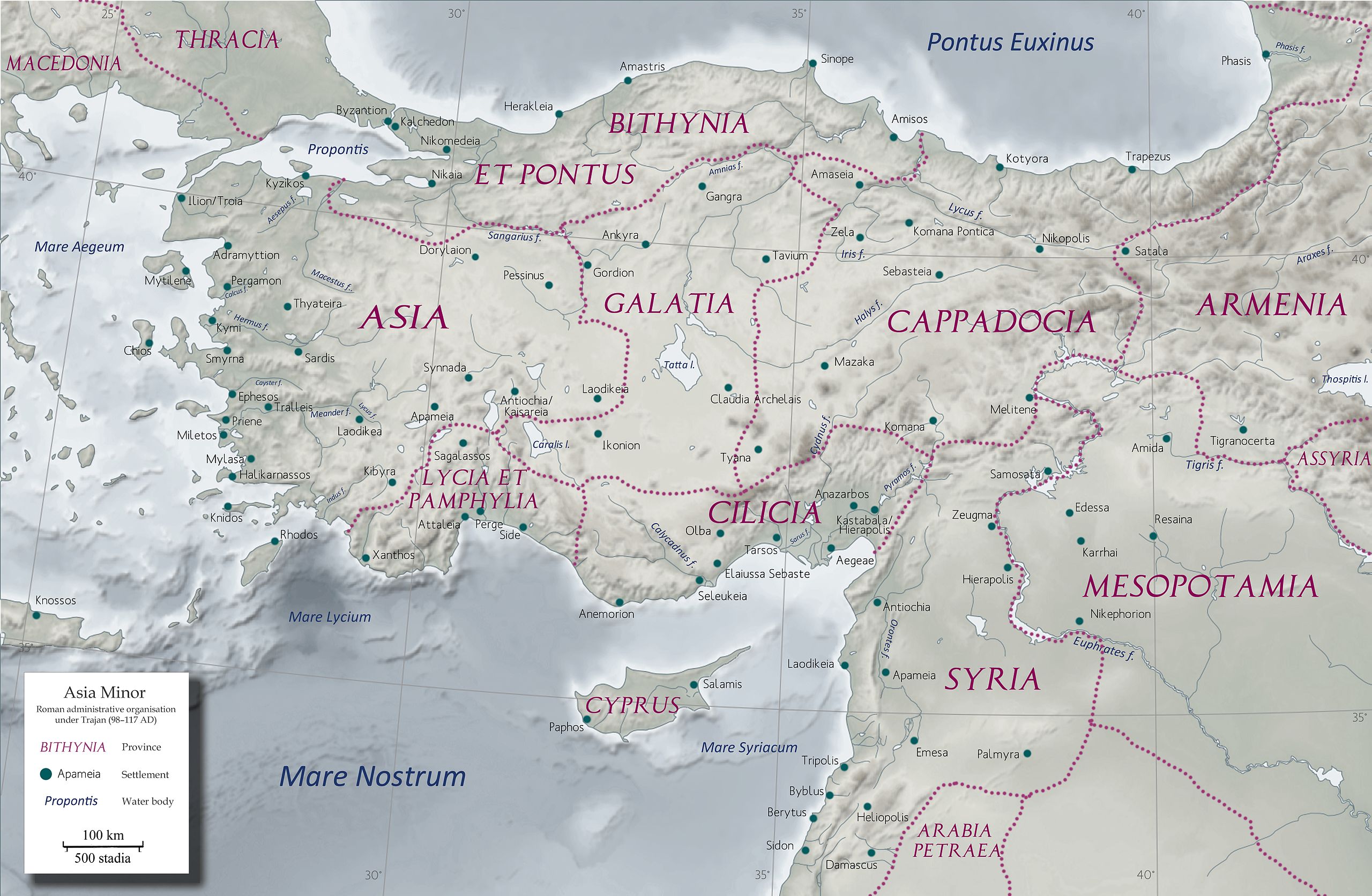

- 「羅馬帝國」(西元前27—395年)於「小亞細亞」(Asia Minor)劃分出下列「行省」(Province),由「總督」(Satrap)治理。

西元98—117年羅馬帝國皇帝圖拉真統治下小亞細亞的行省劃分

- 西元前297—前63年:「比提尼亞王國」(Kingdom of Bithynia)於「亞歷山大大帝」在位期間,便進行獨立治理。

西元前182年比提亞王國極盛時期版圖

- 西元前376—前326年:第一位獨立統治者「巴斯」(Bas)治理期間。

- 西元前330年:「亞歷山大大帝」在位期間,「巴斯」擊敗其麾下將軍,而持續維持其治理的獨立性。

- 西元前326—前278年:「繼業者戰爭」期間,第二位統治者「齊波特斯一世」(Zipoetes I)治理期間。

- 西元前315年,進攻「尼柯米底亞」(Nicomedia)與「迦克墩」(Chalcedon),受阻於「馬其頓帝國」將軍「安提柯一世.獨眼」(Antigonus I Monophthalmus)的援軍而失敗。

- 西元前301年:「繼業者戰爭」期間,「齊波特斯一世」趁著「安提柯一世.獨眼」逝世,再次進攻兩座城市成功。

- 西元前297年:身為「比提尼亞」統治者,「齊波特斯一世」為第一位獲得國王的稱號。

- 西元前278—前255年:「繼業者戰爭」結束後,第三位統治者「尼可美德一世」(Nicomedes I)曾先後與「赫拉克利亞.龐蒂卡」(Heraclea Pontica)城邦和「馬其頓帝國」皇帝「安提柯二世.戈納塔斯」(Antigonus II Gonatas)結盟,最終解除了「塞琉古帝國」皇帝「安提阿一世.索特」(Antiochus I Soter)的入侵威脅。

- 西元前278—前255年:「繼業者戰爭」結束後,「尼可美德一世」隨後與進入「小亞細亞」的「高盧人」(Gauls)結盟,共同將其兄弟「齊波埃特斯二世」擊敗並殺害,最終統一整個「比提尼亞王國」,使得王國逐漸強大而繁榮。

- 西元前228—前182年:國王「普魯西亞斯一世」(Prusias I)繼任期間,首次與「羅馬共和國」接觸,儘管仍與「塞琉古帝國」為敵,但於西元前192—前188年的「羅馬—塞琉古戰爭」期間保持中立。

- 西元前182—前149年:國王「普魯西亞斯二世」(Prusias II)繼任期間,開始與「羅馬共和國」建立關係,但入侵其盟友「佩加蒙王國」失敗後,被迫支付鉅額的戰爭賠款。

- 西元前149—前127年:國王「尼美科德二世」(Nicomedes II)繼任期間,始於其父親「普魯西亞斯二世」委任前往「羅馬共和國」洽談賠款事宜,卻在「羅馬共和國」及「佩加蒙王國」支持下,背叛並篡奪王位,自此「比提尼亞王國」成為「羅馬共和國」的忠誠盟友。

- 西元前127—前94年:國王「尼美科德三世」(Nicomedes III)繼任期間,開始擴張領土並擴大對「羅馬共和國」盟友—「卡帕多西亞王國」的影響力,同時與「本都王國」競相介入「卡帕多西亞王國」的控制權,最終在「羅馬共和國」保持中立下,要求保有「卡帕多西亞王國」的獨立性。

- 西元前94—前74年:國王「尼美科德四世」(Nicomedes IV)繼任期間,重回親「羅馬共和國」的路線,但「本都王國」盟友—「亞美尼亞王國」征服「卡帕多西亞王國」後,「本都王國」征服了「比提尼亞王國」。

- 「亞美尼亞王國」時任國王「提格蘭大帝」(Tigranes the Great),為「本都王國」時任國王「米特拉達梯六世」(Mithradates VI)的女婿。

- 「比提尼亞王國」求援「羅馬共和國」後短暫恢復王位,卻又再次遭「本都王國」征服,促使「第一次米特拉達梯戰爭」(First Mithridatic War)爆發,最終「比提尼亞王國」與「羅馬共和國」戰勝,而「尼美科德四世」重登王位,雙方關係更加緊密。

- 「比提尼亞王國」在「第二次米特拉達梯戰爭」(Second Mithridatic War)中保持中立,僅接收由「羅馬共和國」潛逃的將領。

- 「尼美科德四世」於逝世前,為確保「比提尼亞王國」不被侵佔,將其遺贈予「羅馬共和國」,並成為其一行省的領土。

- 西元前63年:在「第三次米特拉達梯戰爭」(Third Mithridatic War)後,「羅馬共和國」徹底擊潰「本都王國」因「比提尼亞王國」權力真空而欲佔領的意圖,正式將「本都王國」西部與「比提尼亞王國」領土,併入「羅馬共和國」成為「比提尼亞及本都行省」(The Province of Bithynia and Potus)。

- 西元前281—62年:「本都王國」(Kingdom of Pontus)於「繼業者戰爭」末期,便進行獨立治理。

本都王國各階段版圖:暗紫色為西元前120—前63年米特拉達梯六世統治前版圖、紫色為米特拉達梯六世統治後早期征服版圖、洋紅色為米特拉達梯六世統治後於西元前89—前85年第一次米特拉達梯戰爭中征服版圖。

- 由「米特拉達梯王朝」(Mithridatic Dynasty)統治,與創建「波斯帝國」的「阿契美尼德王朝」(Achaemenid Dynasty)國王「大流士大帝」(Darius the Great)有血緣關係。

- 西元前4世紀:第一位統治者「西烏斯的米特里達梯」(Mithridates of Cius),統治「米希亞」(Mysia)的希臘城市「西烏斯」(Cius)。

- 西元前363—前337年:第二位統治者「西烏斯的阿里奧巴爾扎內斯二世」(Ariobarzanes II of Cius),統治「西烏斯」並成為「弗里吉亞」(Phrygia)總督,成為「雅典」堅定的盟友,但一度反抗「波斯帝國」統治,最終失敗收場。

- 西元前337—前302年:「繼業者戰爭」期間,第三位統治者「西烏斯的米特里達梯二世」(Mithridates II)治理期間。

- 西元前336—前323年:附庸於「馬其頓帝國」皇帝「亞歷山大大帝」統治「西烏斯」。

- 西元前322—前302年:附庸於「馬其頓帝國」將軍「安提柯一世.獨眼」(Antigonus I Monophthalmus)統治「西烏斯」,直至被懷疑結盟「卡山德」(Cassander )而被殺害。《參照 “歐洲重要紀事:古典時期 [ 西元前800—476/480年 ]:希臘化時期 I [ 西元前323—前31/30年 ]” 》

- 西元前302年—前266年:「繼業者戰爭」期間,第四位統治者「米特里達梯一世.克蒂斯特斯」(Mithridates I Ctistes)逃離「安提柯一世.獨眼」的殺害,與少數追隨者逃亡至「帕夫拉戈尼亞」(Paphlagonia),隨後開始擴大統治範圍,為新王國建立基礎。

- 西元前281年:「繼業者戰爭」結束後,「米特里達梯一世.克蒂斯特斯」統治「卡帕多西亞」北部和「帕夫拉戈尼亞」東部,並且自稱為國王,隨後再次擴張王國領土。

- 西元前281年:「繼業者戰爭」結束後,「米特里達梯一世.克蒂斯特斯」與「比提尼亞王國」的「赫拉克利亞.龐蒂卡」(Heraclea Pontica)城邦結盟,對抗「塞琉古帝國」皇帝「塞琉古一世.尼卡托」(Seleucus I Nicator)的入侵威脅。

- 西元前281年:「繼業者戰爭」結束後,「米特里達梯一世.克蒂斯特斯」獲得定居於「加拉太」(Galatia)的「高盧人」(Gauls)支持,得以對抗「托勒密王國」國王「托勒一世.索特」(Ptolemy I Soter)的入侵威脅。

- 西元前120—前63年:國王「米特拉達梯六世」(Mithradates VI)治理期間,其為「羅馬共和國」最強大、最堅定的反對者之一,試圖於「小亞細亞」及「黑海」地區擴張領土。

- 西元前89—前85年:「第一次米特拉達梯戰爭」(First Mithridatic War)爆發。「羅馬共和國」與「比提尼亞王國」聯盟,對戰「本都王國」與許多反抗「羅馬共和國」統治的希臘城市聯盟,最終「本都王國」戰敗。

- 西元前83—前81年:「第二次米特拉達梯戰爭」(Second Mithridatic War)爆發。「羅馬共和國」對戰「本都王國」,最終「本都王國」戰勝。

- 西元前73—前63年:「第三次米特拉達梯戰爭」(Third Mithridatic War)爆發。「羅馬共和國」對戰「本都王國」,但雙方都有大量盟軍加入,將整個地中海東部地區和亞洲大部分地區(小亞細亞、大亞美尼亞、美索不達米亞北部和黎凡特)捲入戰爭,最終「本都王國」戰敗。

- 「本都王國」西部與「比提尼亞王國」領土,併入「羅馬共和國」成為「比提尼亞及本都行省」(The Province of Bithynia and Potus)。

- 「本都王國」東部的「小亞美尼亞」(Armenia Minor)授予「加拉太人」,以表示其與「羅馬共和國」並肩作戰的忠心。

- 「本都王國」東部其餘地區持續統治,但成為「羅馬共和國」的附庸國。

- 「塞琉古帝國」僅存的「敘利亞」及「西里西亞」領土,併入「羅馬共和國」成為「敘利亞行省」(The Province of Syria)及「西里西亞行省」(The Province of Cilicia)。

- 「哈斯蒙尼王國」(Hasmonean Kingdom)(猶大地區)成為「羅馬共和國」的附庸國。

- 「亞美尼亞王國」成為「羅馬共和國」的盟友。

- 西元62年:「羅馬帝國」皇帝強迫「本都王國」國王退位,隨後將殘餘領土併入「羅馬帝國」成為「卡帕多西亞行省」(The Province of Cappadocia)。

- 西元前331—17年:「卡帕多西亞王國」(Kingdom of Cappadocia)於「繼業者戰爭」結束許久後,才進行獨立治理。

西元前163—前130年卡帕多西亞王國極盛時期版圖

- 由「阿里阿拉提王朝」(Ariarathid Dynasty)統治,與創建「波斯帝國」的「阿契美尼德王朝」(Achaemenid Dynasty)國王「大流士大帝」(Darius the Great)有血緣關係。

- 西元前404—前358年:「波斯帝國」皇帝「阿塔薛西斯二世」(Artaxerxes II)在位期間,「卡帕多西亞的阿里亞拉特斯一世」(Ariarathes I of Cappadocia)在「卡帕多西亞」總督轄區擔任官員。

- 西元前358—前338年:「波斯帝國」皇帝「阿塔薛西斯三世」(Artaxerxes III)在位期間,「卡帕多西亞」總督被暗殺後,轄區被劃分為北部與南部,以防止權力過大。

- 西元前340—前322年:「卡帕多西亞的阿里亞拉特斯一世」擔任「北卡帕多西亞」總督,同時派遣軍隊隨同「阿塔薛西斯三世」征戰「埃及」。

- 西元前336—前330年:「波斯帝國」皇帝「大流士三世」(Darius III)在位期間,「北卡帕多西亞」總督、「南卡帕多西亞」總督與「弗里吉亞」總督,一同抵禦「亞歷山大大帝」的征服。

- 雖然「南卡帕多西亞」被攻下,卻無法持續由此擴張,以致於「北卡帕多西亞」成為奪回「小亞細亞」西部的重要集結地,而「卡帕多西亞的阿里亞拉特斯一世」亦成為抵抗的關鍵人物。

- 西元前331年:「高加米戰役」(Battle of Gaugamela)爆發,「卡帕多西亞的阿里亞拉特斯一世」參戰,最終「波斯帝國」滅亡,其創立「卡帕多西亞王國」,以第一位獨立國王身份,持續對抗「亞歷山大大帝」及隨後的「馬其頓帝國」勢力入侵。

- 西元前322年:「繼業者戰爭」初始階段,「卡帕多西亞的阿里亞拉特斯一世」難敵「馬其頓帝國」軍隊入侵,在無效的抵抗後戰敗並被殺害。

- 西元前322—前301年:「繼業者戰爭」期間,「卡帕多西亞」先後由「安提柯一世.獨眼」(Antigonus I Monophthalmus)、「利西馬科斯」(Lysimachus)及「塞琉古一世.尼卡托」(Seleucus I Nicator)佔領。

- 西元前301年:「繼業者戰爭」期間的「伊普蘇斯戰役」(Battle of Ipsus)前後,第二位統治者「卡帕多西亞的阿里阿拉特斯二世」(Ariarathes II of Cappadocia),在「亞美尼亞王國」的軍事協助下,重新奪回對「卡帕多西亞」的控制權。

- 西元前301年—前280年:「卡帕多西亞的阿里阿拉特斯二世」附庸於「塞琉古帝國」下進行統治。

- 西元前280年:「利西馬科斯」及「塞琉古一世.尼卡托」都逝世後,「北卡帕多西亞」併入「本都王國」,而「南卡帕多西亞」則由第三位統治者「卡帕多西亞的阿里拉姆尼斯」(Ariaramnes of Cappadocia)持續統治。

- 西元前280—前255年:「卡帕多西亞的阿里拉姆尼斯」附庸於「塞琉古帝國」下進行統治。

- 西元前255年:第四位統治者「卡帕多西亞的阿里阿拉特三世」(Ariarathes III of Cappadocia),宣布脫離「塞琉古帝國」進行獨立統治。

- 西元前116年:國王「阿里阿拉特斯六世」(Ariarathes VI)被「本都王國」國王「米特拉達梯六世」(Mithradates VI)所教唆的當地貴族殺害,並任命其妹為攝政來掌握控制權,此後「比提尼亞王國」國王「尼美科德三世」(Nicomedes III)亦介入王位爭奪,最終由「本都王國」勝出。

- 西元前97年:王國內部貴族起而叛變,試圖推翻「本都王國」的統治。

- 西元前96—前63年:「羅馬共和國」保持中立,要求各方勢力退出之際,支持王國內部推派的新國王「阿里奧巴爾扎內斯一世」(Ariobarzanes )繼任,而「卡帕多西亞王國」自此成為「羅馬共和國」的保護國,亦在「第三次米特拉達梯戰爭」(Third Mithridatic War)後,擴張了領土範圍。

- 西元前36—17年:「羅馬共和國」廢黜時任國王,隨後任命新國王為「阿基勞斯」(Archelaus),其母親運用時任三頭執政官之一的情婦關係,為其謀求國王一職。最終「阿基勞斯」在年老於羅馬被召見時逝世,隨後「卡帕多西亞王國」被「羅馬帝國」併入成為「卡帕多西亞行省」(The Province of Cappadocia)。

- 西元前275—前62年:「加拉太人」(Galatians)於「繼業者戰爭」結束後,進行獨立治理。共分為三個部落,並將每個部落領土劃分為四個「四分領地」(Tetrachy),而各自透過「四分領主」(Tetrarch)進行統治,所以同時共有12位「四分領主」。《參照 “歐洲重要紀事:古典時期 [ 西元前800—476/480年 ]:希臘化時期 I [ 西元前323—前31/30年 ]” 》

西元前275–前179年加拉太版圖,由十二位領主統治。

- 多年來,包括「拜占庭」(Byzantion)和「迦克墩」(Chalcedon)在內的「赫勒斯滂城市聯盟」(a federation of Hellespontine cities),阻止「高盧人」進入「小亞細亞」。

- 西元前279年:「溫泉關戰役」爆發,「高盧人」與「希臘聯盟」兩軍相遇對戰,最終「高盧人」戰敗而潰逃,其中一路定居於「色雷斯」,而另一路進入「小亞細亞」。

- 西元前278年:「高盧人」作為「比提亞王國」的傭兵,受僱於國王「尼可美德一世」而介入其與兄弟「齊波埃特斯二世」的內戰,最終國王戰勝而統一王國。

- 西元前278年:「繼業者戰爭」末期,此時為「敘利亞戰爭」前夕,「塞琉古帝國」皇帝「安提阿一世.索特」正將軍力重心置於「敘利亞」,而「高盧人」擺脫「尼可美德一世」的控制,開始洗劫眾多「愛琴海」沿海的希臘城市。

- 西元前275年:「塞琉古帝國」皇帝「安提阿一世.索特」與「高盧人」交戰,在戰爭結束後,「高盧人」定居於「弗里西亞」(Phrygia)北部,成為日後的「加拉太人」,而「安提阿一世.索特」則於「弗里西亞」(Phrygia)東側許多城市駐紮軍隊,以防止「加拉太人」進一步襲擊。

- 西元前64年:「加拉太」成為「羅馬共和國」的附庸國,並於三個部落任命三位酋長進行統治。

- 西元前62—前25年:「羅馬共和國」於「加拉太」成立「加拉太王國」(Kingdom of Galatia),並任命三位酋長中較為強大的「戴奧塔羅斯」(Deiotarus)成為國王,前後共歷經共四任國王進行統治。

- 西元前25年:「加拉太王國」末任國王逝世後,隨後領土被併入「羅馬帝國」成為「加拉太行省」(The Province of Galatia)。