在「現代智人」(Homo Sapiens)二十萬年的歷史中,採取「狩獵採集」生活型態佔據了近九成的時間,如今「商業資本主義」及「農耕」生活型態僅佔了不到一成。以時間尺度的續存觀點而言,「商業資本主義」正對環境造成不容小覷的威脅,而「狩獵採集」目前是成功且能永續經營的經濟模式,分佈於非洲的「科伊桑人」(Khoisan)明顯精通於此道。

「原始富足」一書,帶領讀者回到人類起源地的非洲,甚至是西南非的「納米比亞」(Namibia)及「波扎那」(Botswana)兩國,聚焦在橫跨兩國間的「喀拉哈里沙漠」(Kalahari Desert),因為透過基因研究顯示,這裡可能是「現代智人」的始祖或是其中一分支。此處散佈著「科伊桑人」中「布希曼人」(Bushmen)各族群的居住地,他們有鑒於沙漠的水文、氣候及地理形成的自然屏障,相當長一段時間完全保有自古以來「狩獵採集」的生活型態,直至文明世界中科技發展的日新月異,突破這些屏障對於「農耕」生活型態的限制,才逐漸混雜著其它生活型態繼續存活。

作者回溯此地族群所繼承遠古人類的文化,引領讀者暫時脫離現今生活型態的種種觀念框架,藉由爬梳遠古生活型態出發,深入頗析群體面對資源運用,乃至於個人看待自我的層層意涵,足以對自我產生某種程度上的衝擊,並且帶著這樣的衝擊所領悟出對人及對事的本質觀念,深入思考應當如何在現今生活型態中,秉持這些本質觀念同時適存於現今生活型態,這些面向是閱讀此書相當大的收穫。

遠古脈絡下的科伊桑人

位於西南非的國家—「安哥拉」(Angola)、「納米比亞」、「波扎那」及「南非」(South Africa),主要為現代「科伊桑人」(Khoisan)的分佈地區,同時細分為過著「放牧」生活型態的「科伊科伊人」(KhoiKhoi)或「霍屯督人」(Hottentots),以及過著「狩獵採集」生活型態的「桑人」(San)或「布希曼人」(Bushmen)。「布希曼人」又可再細分為散佈「喀拉哈里沙漠」各地的「芎瓦西族」(沙漠中北部)、「吉維科伊族」(沙漠中部)、「海奧姆族」(納米比亞西北部)、「寇族」(沙漠南部)、「恩哈洛族」(芎瓦西族東南方)、「科威族」及「奧—庫恩族」等等。

位於「波扎那」境內「喀拉哈里沙漠」北部的「特索地羅山」(Tsodilo Hills),山丘上大量洞穴內的繪畫及岩畫,成為遠古人類生存於此的遺跡,而其中某些石板上的魚類圖畫,提醒了我們如今眼前沙漠遍佈,過往曾經得以俯視一片向南延伸的「淺內陸湖」。過去十億年內,許多河川自中非流入「喀拉哈里盆地」後,於此形成了「淺內陸湖」,卻也夾帶了大量泥沙沉積在湖底,使得湖床經年累月地不斷被墊高,讓水流溢出盆地邊緣下,同時在盆地岩壁上開鑿出河道,並且隨著時間更迭而加深,最終打造出一條新河道形成「尚比西河」( Zambezi River),讓湖水自此向東奔流而出,更於途中形成「維多利亞瀑布」(Victoria Falls)。

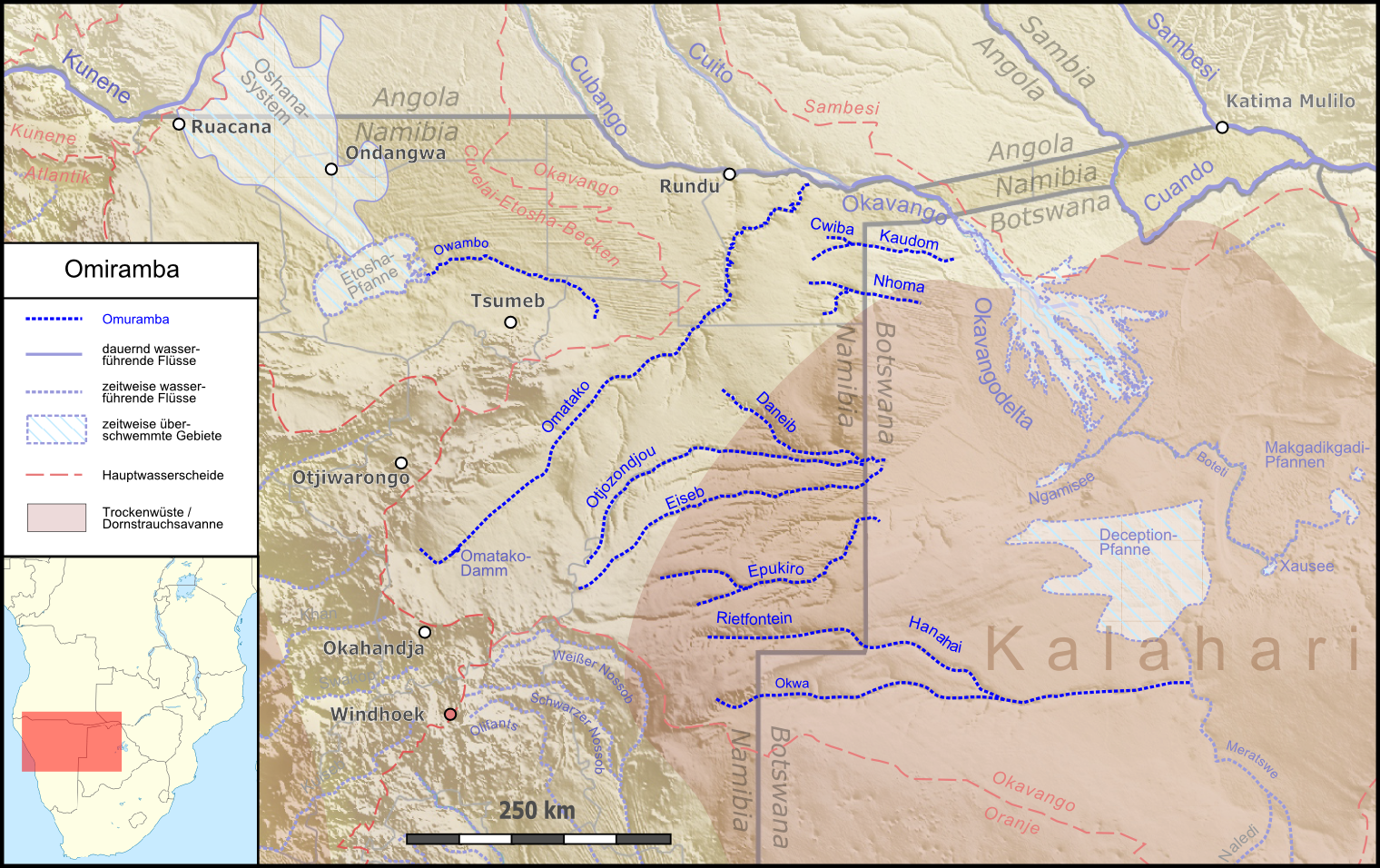

此外,由於缺乏山脈的坡度流動並組成集水區,以致於在亞熱帶陽光蒸發殆盡下,湖泊群幾乎消失,目前僅存「奧卡萬戈三角洲」(Okavango Delta)及綿延數千平方公里的鹽盤。大約15000年前左右,有鑒於淺水湖群消失,而一路沖刷的沙土沉積在岩層上,隨後被乾燥的風吹散四處,最終創造出如今遼闊的沙丘地形。在雨量較多的時期,雨水在沙丘間雕刻出河道,以致於沖刷出淺河谷的網絡,並且在雨勢過後隱入沙漠,成為一系列的化石化的淺河床—「旱床」(Omuramba)。

現代「科伊桑人」的始祖看過此處的淺水湖群,但無法確定這些始祖是在地演化,或是演化高峰期踏出東非時抵達此處,可以確定的是現代「科伊桑人」是現今唯一的族群,仍然帶有一些與現代智人『全人類的共同祖先』相關的獨特DNA序列。無論如何,這些始祖在往後也緩慢遷徙到淺湖群南邊,開闢且佔據了非洲南部的多數地區。現代「科伊桑人」的基因多樣性相當高,此代表了由古至今「科伊桑人」的生活狀態十分好,因為生活空間穩定而鮮少有跨越區域的交流活動產生,此也促成了多數非洲大型動物能存活至現代;然而,其它非「科伊桑人」卻喪失了近半數的基因多樣性,顯示他們面臨了環境帶來的挑戰,誠如現代智人在歐洲、亞洲、澳洲及美洲的擴張,皆帶來當地動物的大滅絕。於是,現代「科伊桑人」繼承以往先祖那套與環境永續共存的常規,以及背地裡世代相傳的生活觀點,相當值得深入探究。

近代脈絡下的科伊桑人

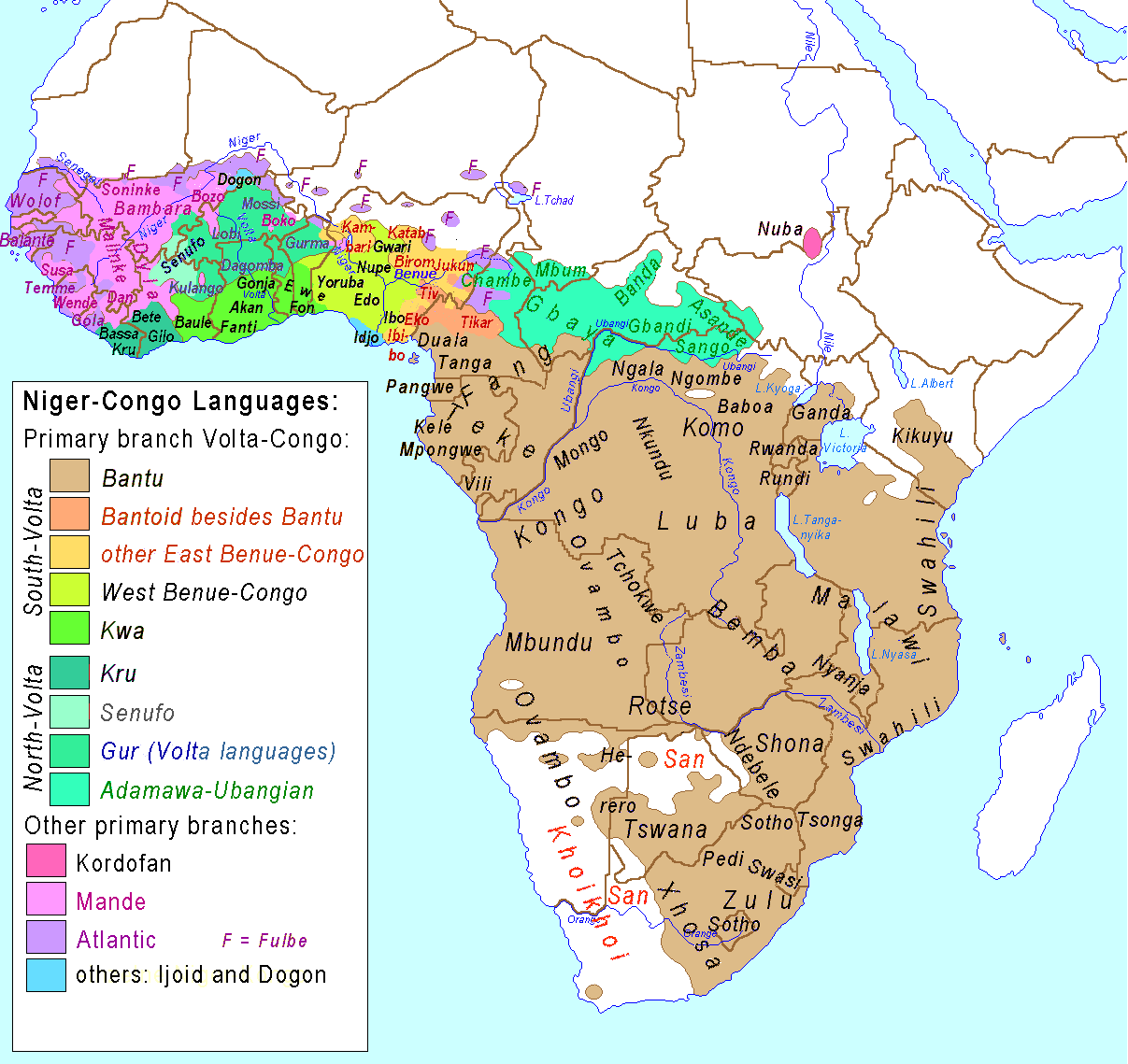

傳統「農耕」生活型態主要透過領土擴張,來紓解其所造就「人口成長」與「資源運用」間的緊蹦關係;於是,處於「喀麥隆」(Cameroon)與「奈及利亞」(Nigeria)邊界的克羅斯河(Cross River)附近的農夫,首先在7000年前左右,朝北、朝西進行領土擴張,這些移民的後代構成了「尼日—剛果語群」(Niger–Congo language group);緊接著在西元前5500年前左右,「尼日—剛果語群」中的「班圖人」(Bantu),更進一步朝向東非「非洲大裂谷」(Great Rift Valley)及南非東岸的「大魚河」(Great Fish River)附近出發,進行更加全面性的領土擴張。

這樣的擴張直至西元850年左右才趨緩,沿途順勢造就了數百個不穩定但特色鮮明的民族,各自擁有獨特的習俗、方言及律法,甚至在東南非融合各民族而形成複雜社會型態的王國—例如西元1075—1220年建立的「馬蓬古布韋王國」(Kingdom of Mapungubwe)及西元1220—1450年建立的「辛巴威王國」(Kingdom of Zimbabwe)等等。

尼日—剛果語系分佈圖,圖片取自維基百科「尼日—剛果語系」

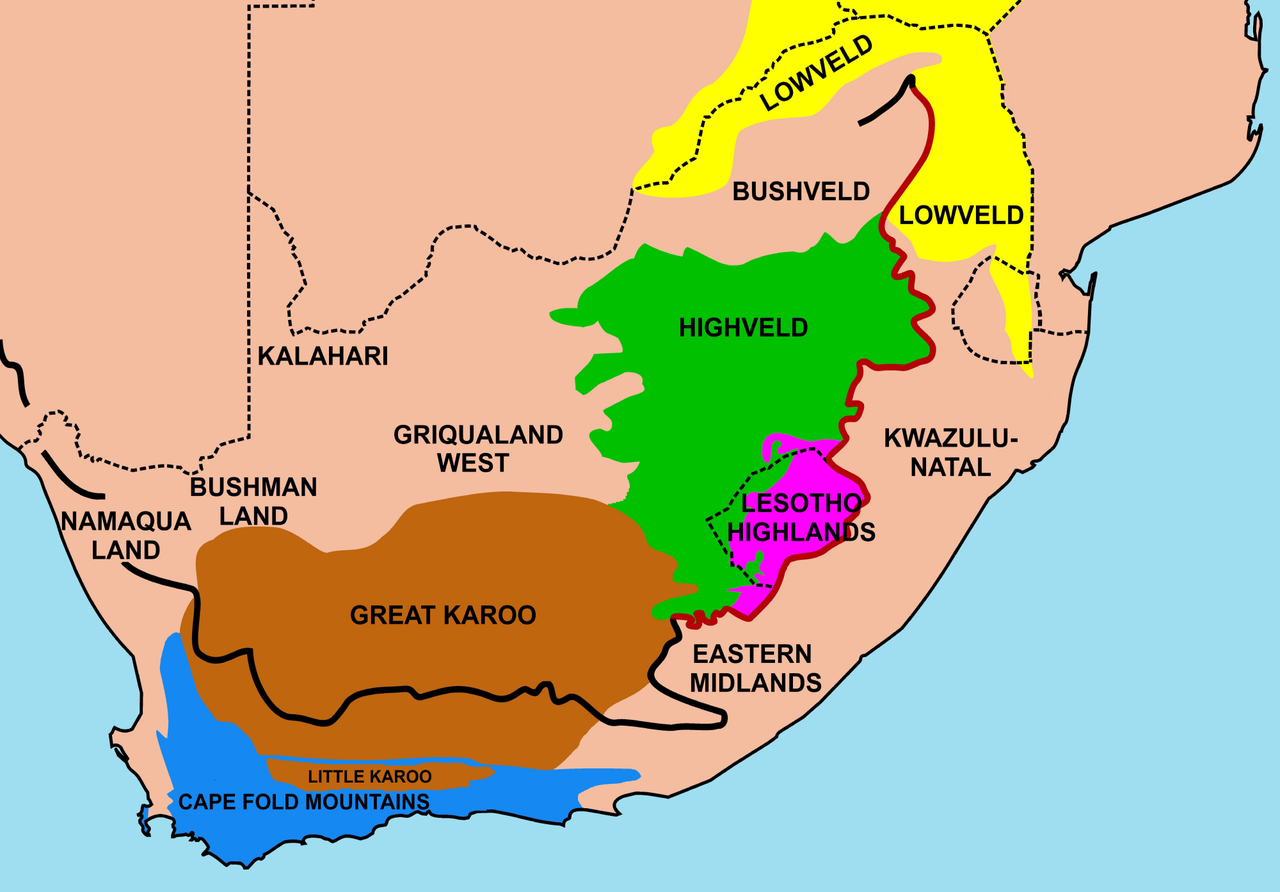

在「喀拉哈里沙漠」(Kalahari Desert)及其南邊的「卡魯沙漠」(Karoo Desert),與「納瑪地」(Namaqualand)遍佈險惡的礫石平原與山丘,共同構成的天然地理屏障所保護下,有效抵擋了過往「班圖人」的領土擴張,而過著「放牧」及「狩獵採集」生活型態的「科伊桑人」,亦是一種為了在語言學上進行分類的概括性稱呼,主要為了與過著「農耕」生活型態的「班圖人」進行區隔。儘管地理的屏障存在,東南非的「科伊桑人」與「班圖人」中的「祖魯人」(Zulu)與「科薩人」(Xhosa),在語言及生活型態的細微處,卻彼此存在著相互聯繫而影響的實證;同時,「班圖人」曾試著向沙漠內陸擴張,但最終都以失敗告終,在各層面沒有遺留下任何明顯的事證,僅有透過「生小孩」留下如今在「科伊桑人」基因鑑定的證據,這點也同樣在生活於「班圖人」擴張交界地帶的「科伊桑人」身上,得到有力的證實。

南非地理區域圖,圖片取自維基百科「南非」

現代智人於非洲之外地區的擴張,種種複雜因素使得散佈於歐洲的智人,同樣輾轉形成各式的王朝或王國,並且由於彼此長年征戰且強化武力的循環關係,使得生活各面向的技術發展躍進。在藉由絲路與昔日強盛東亞帝國的貿易交流被阻斷,以及昔日強盛的伊斯蘭帝國向上展現的領土擴張野心下,航向廣大未知的海域尋求貿易上的突破,似乎成為當時值得冒險的行為,歐洲大航海時代於焉開展,拓展已知邊界成為強烈的渴望。

西元1485年,葡萄牙探險家迪亞哥.康(Diogo Cao)於「納米比亞」西方的「十字岬」(Cape Cross)登陸,只立下了石灰岩製十字架的「發現碑」,他是歐洲第一位航向非洲海岸之人;西元1488年,葡萄牙巴爾托洛梅烏.迪亞士(Bartolomeu Dias)奉國王之命,前往探勘與印度貿易的路線,繞過好望角(Cape of Good Hope)後,由於飽受壞血病的摧殘及取得淡水與食物的需求,他帶領著一群人於「摩賽灣」(Mossel Bay)上岸,卻與當地的原住民發生衝突而倉皇撤退回船;西元1498年,葡萄牙瓦斯科.達伽馬(Vasco Da Gama)開啟了從歐洲途經非洲南部至東印度群島(East Indies)的海道,當時短暫停泊於「聖海蓮娜灣」(St. Helena Bay),起初不同以往與當地人有較良好的互動,隨後卻因為一連串的誤解起了衝突。這些人的航行經驗為後世歐洲人,帶來兩個確立的觀點—非洲南部的「好望角」僅為前往印度及東印度群島稍事休息的停留站,以及當地原住民不值得進行貿易交流。

值得注意的是西元1652年,荷蘭雅恩.凡.里貝克(Jan Van Riebeeck)在「荷蘭東印度公司」的指示下,基於戰略價值而在「好望角」建立一個永久殖民地,但在此之前此地早已是歐洲各國船隻運輸量不斷增長下的停泊處,使得當時南非的「科伊桑人」已能用歐洲各國粗淺的語言溝通,但來此的歐洲人卻對他們一無所知。西元1659—1674年,荷蘭人與「科伊桑人」爆發一連串的衝突,在局勢逐漸穩定後,荷蘭以「開普敦」(Cape Town)為中心向北、東,開啟了侵蝕「科伊桑人」領地的行為,並且持續了數百年之久。

伴隨著荷蘭人的領土擴張,當「好望角」被發現是片優良的農地後,伴隨著西元1685年,為了因應法王宣佈新教為非法的舉措,逃離宗教迫害而大舉迫遷的法蘭西「胡格諾派」(Huguenots)教徒『信奉喀爾文主義』,兩者都亟欲移民於此以「農耕」方式謀生,使得殖民地更加迅速向北、東擴張,因此組成現代「阿非利卡人」(Afrikaners)的社會核心。在這樣擴張的過程中,起初雙方因敵視而發生許多衝突及殺戮,隨後因為「荷蘭東印度公司」無法容忍「科伊桑人」無視於生產與勞動的重要性,透過「活捉懸賞」緩和殺戮狀況,卻也加大領土擴張的力道。直到18世紀末,殖民地擴張已來到了「喀拉哈里沙漠」的邊界地帶,當絕大多數於南非的「科伊桑人」被滅絕後,那些活下來的人無不成為歐洲人的奴隸、牧人或幫傭,南非遵循「狩獵採集」生活型態的「科伊桑人」不複存在,至此只剩下生存於「喀拉哈里沙漠」的「科伊桑人」。

旱床分佈圖,圖片取自維基百科「Omuramba」

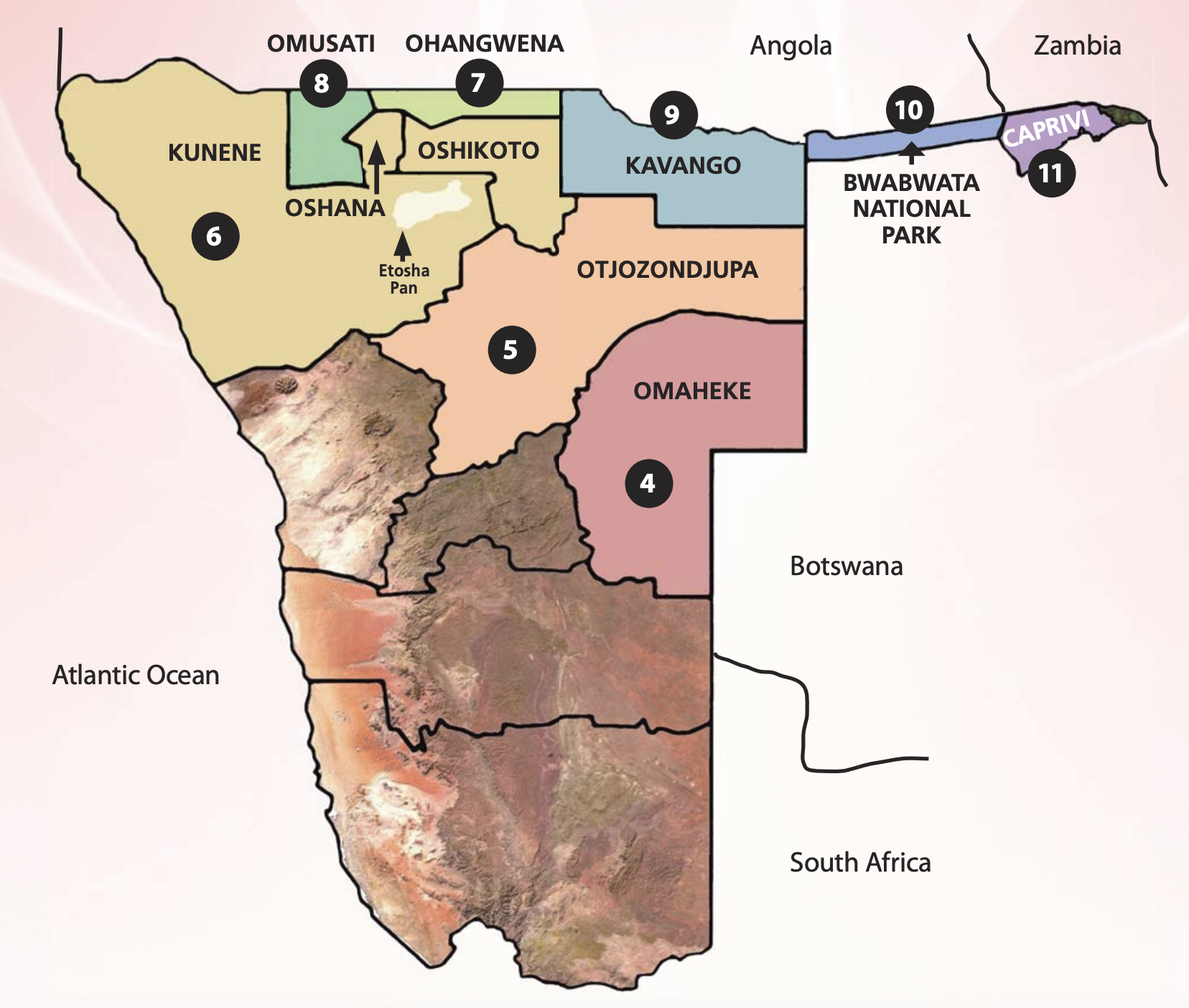

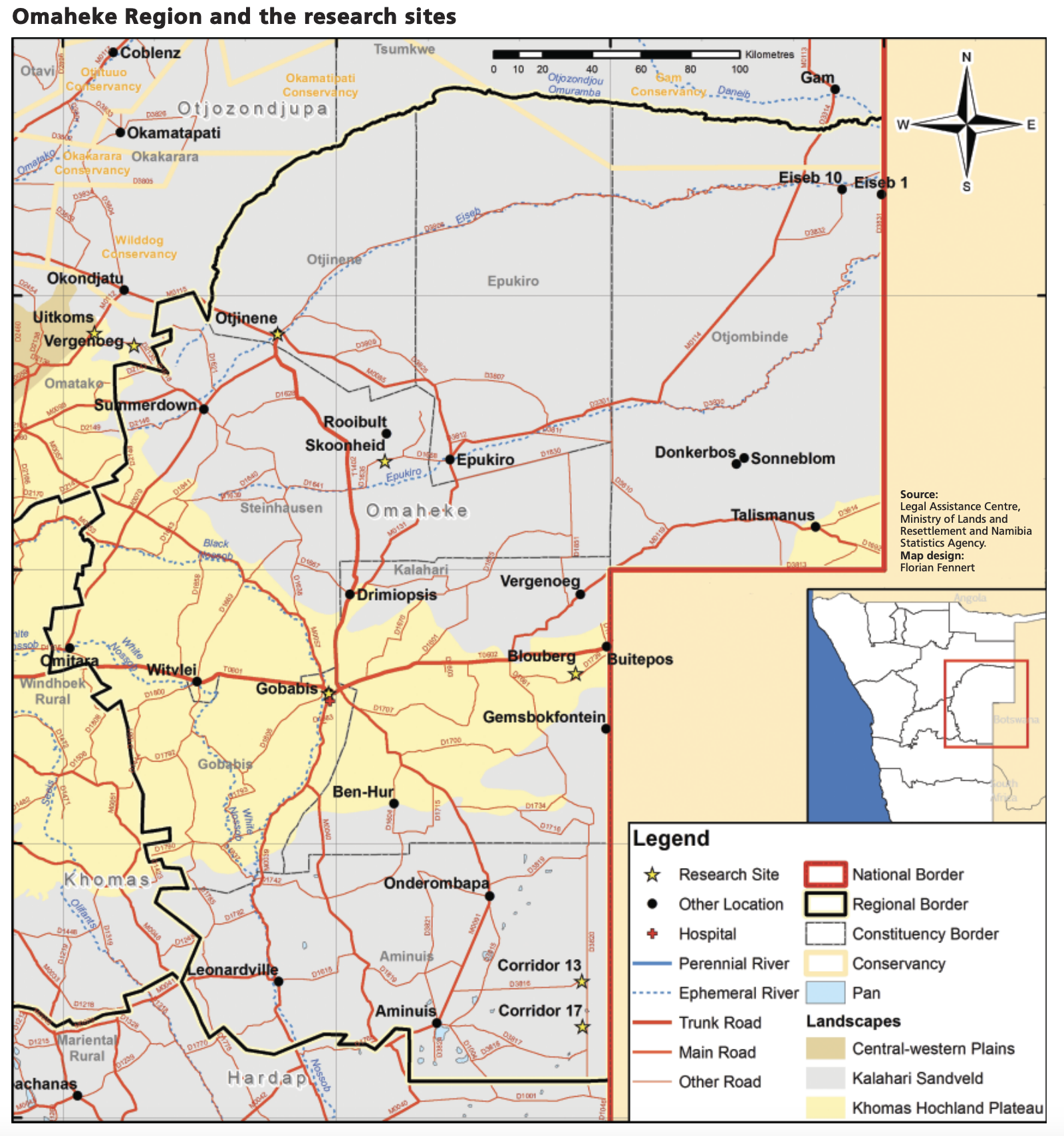

根據「班圖人」中採取「農耕」生活型態的「赫雷羅族」口述歷史,他們自「東非大湖」(Great Lakes)遷出,在17世紀左右佔據「納米比亞」中「喀拉哈里沙漠」外多數的中央區域,而驅趕久居此地的狩獵採集者。隨著畜牧的生活型態漸穩,他們開始試著向東、西擴大放牧範圍;然而,向西沿著「旱床」直至「奧馬海凱地區」(Omaheke Region)及其北方「奧喬宗蒂約巴地區」(Otjozondjupa Region)中的「尼艾尼艾保留區」(Naye-Naye Concession Area),這些地方的「芎瓦西族」並不友善,況且水源不多,以致於他們認定危險而選擇遠離。

納米比亞地區圖,圖片取自Legal Assistance Center/Project/Part II Geographic Analysis

整個19世紀前75年,英國、法國、荷蘭、比利時等國,都在忙著瓜分非洲所擴張的殖民領土,等到1871年「德意志帝國」建立後,才加入瓜分非洲的行列,首先由「納米比亞」南部海岸開始,在短短10年間已深入該國內陸直達「戈巴比斯」(Gobabis),甚至是接下來20世紀初,將「赫雷羅族」(Herero)進行種族屠殺或關入集中營,以此奪走他們所支配的土地,並且納入其主權的範圍,而數百人沿著「旱床」向東越過「喀拉哈里沙漠」,直達時為英國保護地的「波扎那」逃命。

「旱床」是過往淺水湖群所留下的重要遺產,形成深埋在「喀拉哈里沙漠」的地下水系,前述的「班圖人」及大航海時期開展後的「歐洲人」,肇因於取得水資源技術的侷限性,都沒能為各自「農耕」生活型態於此處進行擴張。儘管「德意志帝國」祭出多項優惠措施,卻難敵此地難以墾荒的事實,於是在此地殖民難有建樹。於此同時,隨著過往數百年來歐洲列強的戰事頻繁,以及重要的「工業革命」催化下,新科技不僅加強了軍事設備,也加強了各項開採資源的技術,使得19世紀期間,鑽井技術突飛猛進。

起初「頓鑽機」動力來源由人力、馬匹至蒸氣轉換,最終形成由「內燃機」驅動的「旋轉鑽機」,得以鑽入地面直達數百公尺深。在西元1914—1918年「第一次世界大戰」後,「德意志帝國」的勢力被驅除出西南非,搭配上述鑽井技術的突飛猛進,才開通深埋於地底的古老地下水庫。因此,1920年代白人殖民地於「喀拉哈里沙漠」急遽擴張—特別是「納米比亞」中部的「奧馬海凱地區」遍佈了多數的「旱床」,進而開始嚴重壓迫此處「芎瓦西族」的生活。

納米比亞奧馬海凱地區圖,圖片取自Legal Assistance Center/Project/Part II Geographic Analysis

歐洲人借助科技,突破了「喀拉哈里沙漠」長期以來對「農耕」的限制,使得「奧馬海凱地區」被切割為一座又一座的農場,並且分派給亟欲致富的農場主人,而當地的「芎瓦西族」也就成為農場的勞動力來源,但他們依舊保有選擇在雨量充沛時,自動走出殖民經濟體系,並且回到狩獵採集生活型態存活。直至約莫1940年代,農場主人被法令授權得以獨立經營農場,並且得以控制難以馴化的勞工,自此「芎瓦西族」便更加嚴重地被農場主人暴力相待,甚至在當局睜一隻眼閉一隻眼下,形同「人口竊盜」將任意搜索到的「芎瓦西族」充當勞工,直至1960年代,「人口竊盜」事件才大致絕跡。

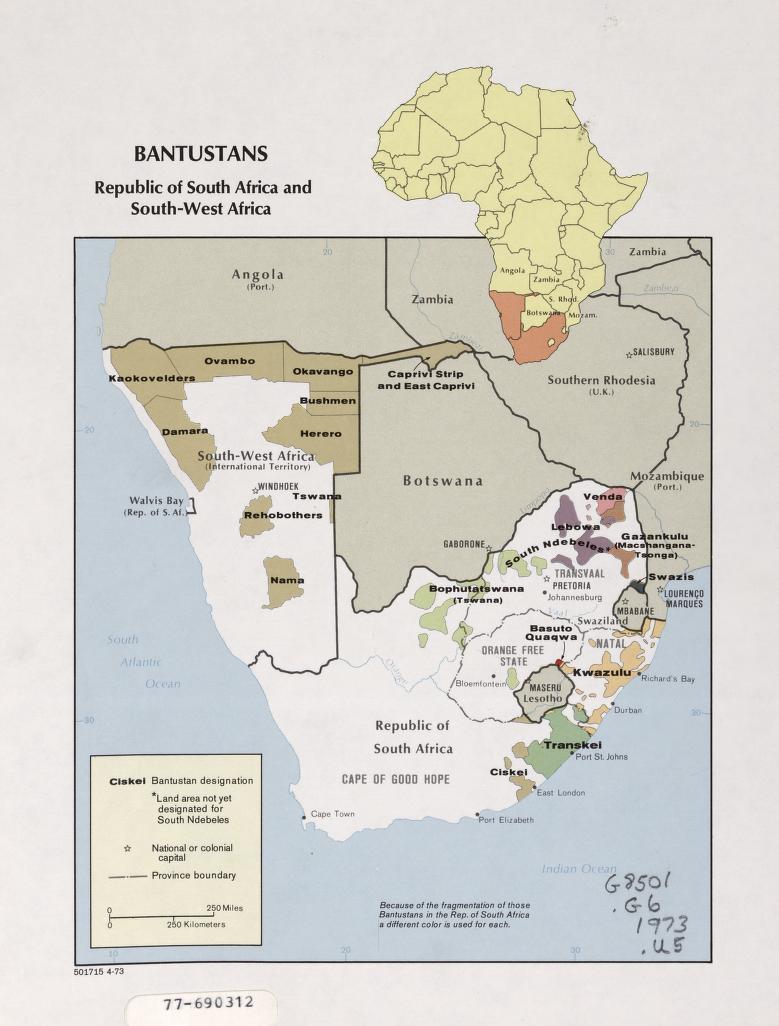

西元1948年,第二次世界大戰之後,南非「國民黨」為維持治安及保有「阿非利卡人」的少數統治優勢,開始實行「種族隔離制度」,使得絕大多數黑人的各項權利備受限制,實行區域除了南非外,尚有當時受南非託管的西南非,也就是現今的「納米比亞」。西元1960年代,南非的非白人被驅逐出原先的家園,而被迫居住於被隔離的區域中,同樣對西南非的黑人亦是如此,他們被隔離的區域稱為「班圖斯坦」(Bantustan)。

西元1970年代,南非政府將黑人歸為「班圖斯坦」的公民,並且將「班圖斯坦」納為南非政府的地方分權單位,以此進一步剝奪黑人的南非公民身份,使得他們的政治權利被徹底限縮。當「種族隔離制度」開始實行之際,便招致南非及西南非的反對與抗爭,而且有越來越嚴重的趨勢,國際上同樣以長期「武器禁運」來回應。「芎瓦西族」失去了最後一塊占居、搜食的「里特方舟」(Rietfontein)區域—南非政府將其併入為「赫雷羅地」(Hereroland)一部分,在不斷流失領地下,如今只剩下「布希曼地」(Bushmenland)。

南非共和國及西南非班圖斯坦劃分圖,圖片取自Library of Congress「Bantustans, Republic of South Africa and South-West Africa Map」

西元1970—1980年代,「納米比亞」的「解放戰爭」及「反種族隔離制度」抗爭相繼爆發,令農主們開始陷入偏執的妄想,恐懼農場工人們群體起義。西元1990年,「納米比亞」脫離南非獨立後,新政府邀請起初逃亡至「波扎那」的「赫雷羅族」回國,並且將「奧喬宗蒂約巴地區」內的「戈安姆」(Gam)作為安置地分配給他們,而這裡過往其實是「芎瓦西族」占居且搜食的區域,曾為一座永久性的水塘,而且鄰近的「旱床」更有豐沛的水源及豐富的植被,曾為「芎瓦西族」的最佳獵場;如今,此地已轉變為沙塵滾滾的環境,以致於「赫雷羅族」總是覬覦其北方「尼艾尼艾保留區」內,數千公頃肥沃草地和茁壯的相思樹林,而「芎瓦西族」亦借助警察干預及地方法律慈善團體協助,來保護此處土地,卻難以阻止許多非法入侵。

同時,「納米比亞」中「奧馬海凱地區」多數的農場主人,害怕獨立後時任新政府中黑人當政,將會出台法律以懲罰他們過往的所作所為,於是開始將「芎瓦西族」趕出農場,使得流離的人數不斷增加,而新政府亦在此處設置了「斯昆海德安置所」(Skoonheid Resettlement Camp),安置,六、七千名沒有土地權利的「芎瓦西族」,但「赫雷羅族」早已佔據其中多數較好的土地,而因為「芎瓦西族」沒有因應現代經濟體系的能力,也淪為替「赫雷羅族」照顧畜牧一切事物,來換取基本需求的滿足。

生活觀點:近代的芎瓦西族

「芎瓦西族」為此書主要的探究對象,因為他們是所有「狩獵採集」族群中資料最完整者,而目前人口數約為八千至一萬人,約三分之二居住在「納米比亞」,其餘居住在「波扎那」邊界一側。他們傳統生活的領域從「納米比亞」境內的「戈巴比斯」(Gobabis)開始向北綿延數百公里,一直到東北方「波扎那」境內的「特索地羅山」(Tsodilo Hills),其為超過九千平方公里的領地,可以說是「布希曼人」中最與世隔絕的族群;然而,藉由上述近代的發展回顧,得知如今主要分布地已急遽縮小,侷限在「納米比亞」境內「奧喬宗蒂約巴地區」(Otjozondjupa Region)中的「布希曼地」(Bushmenland)範圍。

在「布希曼地」範圍中,「北芎瓦西族」居住於「尼艾尼艾保留區」(Naye-Naye Concession Area)內,一定程度上保有土地的實質掌控,並且可以繼續實行「狩獵採集」生活型態的族群。「南芎瓦西族」居住於「北芎瓦西族」南端,誠如「納米比亞」境內的「奧馬海凱地區」(Omaheke Region),自20世紀初便已遭受嚴重的殖民入侵,在土地被鯨吞蠶食下,被迫過著慘無人道的奴役生活。

歐洲列強由南非「好望角」逐漸擴張殖民地開始,兩種不同的文明便遭遇了基於生活型態及衍生觀念的根本衝突。不同於歐洲人對土地和勞動充滿渴望,甚至對於捍衛貿易及獲利很熱衷,反觀「科伊桑人」對這些都不感興趣,取材於天然不加工的動植物作為生活用品或藥物,甚至憑藉著損壞的簡易武器狩獵猛獸,這點也展現在他們對抗入侵者時,那種獨立、無懼又勇猛的行為之中;最為重要的是他們總是心情愉悅並唱歌跳舞,十分享受沒有固定工作的生活,即使面對昂貴物品也不會貪婪而偷竊,因為他們一旦缺乏任何東西,周遭同伴會立刻伸出援手。於是,歐洲人憑藉著科技發展所帶來的武力優勢,最終演變成一連串的征戰及清除,乃至於隨後佔據那些有價值的土地。

生活觀點:斯昆海德安置營的芎瓦西族

南非的「科伊桑人」幾近慘遭滅絕,地形屏障讓分佈於「喀拉哈里沙漠」的「科伊桑人」遺世孤立,但鑽井技術的進步讓白人陸續殖民於此。直至「納米比亞」實質獨立前,使得其中「奧馬海凱地區」的「芎瓦西族」在往後很長一段時間,在農主們以「農耕」生活型態普遍有的觀點,將其視為環境ㄧ部分可以「馴化」;甚至在上帝的美名下運用鞭子教導勞動美德,進而逾越法令逼迫他們改變生活型態,淪為農場勞動者且遭受白人暴力相向。

儘管「納米比亞」實質獨立後,「斯昆海德安置營」卻是個酗酒的地方,藉由酒精麻痺近半世紀來受盡壓迫的創傷。農主們依舊在此經營農場,他們明顯觀察到「芎瓦西族」的時間觀很像小孩,從不考慮未來也不理解過去,只在乎「立即滿足」而只為一時之需而活;於是,他們會將月初拿到的薪水完全花費在酒及享樂上,並不會分配開銷至其它地方,以致於薪水不到月底就花光。「芎瓦西族」如此的特質,顯然不合適未來取向的農場生活,也就是必須辛苦勞動後才有報酬。

「芎瓦西族」認為時間是循環而有韻律的,同時帶有季節的可預測性,以及太陽、月亮及星星運行的規律週期性。他們十分專注於滿足當下需求,肇因於認定當下並非所有過去事件的總和,而是過去的再次展演,雖然新穎卻永遠是翻版;所以,儘管改變無所不在,卻都落於可預測的範圍內,使得歷史細節變得不重要,也就沒有關於過去特定事件,甚至是著名人物故事可以講述。

在這樣的觀念下,死者迅速讓人遺忘,沒有人會以祖先的身份來定義自己,或是根據遙遠祖先的所作所為,去認定自己應得的權利,卻是存在當下便享有權利。只在需要的時候出外狩獵採集,並且只獲取他們當下需要的食物,從不費力地儲存食物應對未來,因此沒有當下應對未來的短期計畫。因此,「芎瓦西族」所有勞動付出只為了滿足立即需求的方法,被後世歸類為「立即回報經濟」(immediate-return economy),有別於現代人所有勞動付出是為了獲取未來報酬,而被歸類為「延遲回報經濟」(delayed-return economy)。

生活觀點:尼艾尼艾保留區的芎瓦西族

直至實行「種族隔離制度」及隨後設置「布希曼地」之前,「尼艾尼艾保留區」幾近與世隔絕,僅有過往白人狩獵大象及「赫雷羅族」躲避德軍追殺行經與此;然而,當時的南非政府在設置「布希曼地」之後,透過提供生活用品及搬遷至「尊科威」(Tsumkwe)得條件交換,急欲將「芎瓦西族」的生活改造為農業型態,但他們仍舊依憑環境的季節週期性,隨心所欲且去自如地切換於傳統及現代型態之間,任何形式的物質性獎勵以期望他們更努力工作,卻因為不用付出努力便能得到報酬,反而讓他們更不願意工作。

「納米比亞」的「解放戰爭」及「反種族隔離制度」抗爭正火熱時,其北方的「安哥拉」從「葡萄牙」手中贏得獨立後,相關革命組織亦順勢於西南非發動更多行動。在傳統游擊無效之下,南非軍隊看重「布希曼人」的搜捕技巧,藉此得以抵抗突擊行動,故所有「布希曼人」被徵召走向軍事化。「尊科威」亦受此潮流影響而開始設置軍事基地,使得當地新兵的薪資高升,連帶興建各項現代化建設及教會進駐,以確保當地士兵心靈祥和,卻反而使得當地現金氾濫,多數包括靠軍事收入的家庭及相關被消費店家,沉浸在突然間蓬勃發展的好逸惡勞中,很快地酒醉及打架受傷的事件頻繁發生。

多數「芎瓦西族」厭倦了「尊科威」如死亡般的生活,以及隨著「納米比亞」即將獨立而南非軍隊撤離,他們重新回到了傳統領域,遠離了那些令他們心煩意亂的地方;然而,在放棄現代化生活且如今領地急劇縮減之下,他們在民間基金會的協助下,少數人投入畜牧工作,卻肇因於無法對畜牧動物產生熱情,外加上獅子捕捉牛隻、大象破壞用水設備及牛隻因寄生蟲和誤食有毒植物致死,使得最終畜牧計畫以失敗收場。所幸,獨立後的新政府通過保護野生動物的法律,讓基於野生動物而來自於「觀光旅遊」、「採集野生植物產品」及「販售野生動物給戰利品獵人」的財政收益,得以持續為社群帶來生活的收入與所需。

西元1850—1870年代,白人組成的獵象團便曾來訪此地,直至最終大象絕跡及貿易沒落。如今圍繞在象群的觀光、戰利品獵象年度近四十噸象肉的配額,以及收取近三萬美金來允許獵象,皆為「尼艾尼艾保留區」帶來年度近六十萬美金的獲益,這些資金得以用來維護村莊被象群破壞的取水處、經營保護區及建造一些基礎建設,最終更將盈餘以現金紅利方式,發放給保護區內的成人,這些當地人來說是滿足生活所需的重要來源。

儘管官方實行的農業計畫及民間協助的畜牧計畫,都能看見最終沒有展現成效,甚至於紙醉金迷的現金浮濫狀況,皆沒能影響「芎瓦西族」與土地在情感上的連結,生活重心仍舊以傳統領域為主,意謂著以「寥寥無幾且容易滿足的需求」作為核心,僅選擇性地參與不斷擴張的資本主義式經濟發展,後者通常意謂著以「不斷增長的需求」作為核心。由此,不難看出「狩獵採集」依舊在「尼艾尼艾保留區」持續作為生活型態的主軸,展現出非凡無比的靈活彈性,儘管此處的「芎瓦西族」意識到自身相對於其它地區在物質上的匱乏。

生活觀點:狩獵採集型態

在誠如「芎瓦西族」的狩獵採集者觀念裡,無論他們是否在場,環境會自主生產以致於有產出,並且認定環境提供的資源相當充沛,會以符合事實的語言對其進行描述,同時認定環境是由許多具動能的不同事物組成,持續產生互動而形成一系列的關係,狩獵採集者會憑藉著運氣與環境進行互動。

狩獵是獲取營養的手段,能夠活絡「芎瓦西族」男性與周遭世界的關係,以及給予他們生活的目標,讓生活中充滿真實的知覺感受。「芎瓦西族」將獵肉吃下肚,因為身體渴望養分而獲得滿足,產生了一股源自體內的歡騰,創造出一種發自內心的喜悅感受,使得他們堅稱此為男人與女人間的黏著劑,也就說他們用肉來認可男女性的結合,相對於農夫用承諾與戒指。「芎瓦西族」女性喜歡肉,因為肉是營養成分高且美味的一項食物,於是能夠提供許多肉的男性值得常相廝守,而男性也會視女性為肉,透過猶如狩獵過程中追蹤的方式進行追求。

有別於農耕者,聚焦在動物似人的特徵,也就是與他們共通的特質上—群聚、忠誠、深情、心懷感激等等,因此產生同理的關係及隨後的愛,狩獵採集者並非採取憐憫及同情的觀點,而是完全採取理解的觀點,認知到動物也是其所屬民族,與人類同樣遭遇宇宙規律中的快樂、死亡與痛苦,以動物的視角看待而產生同理。因此,狩獵採集者面對農場主人餵食與撫摸狗,甚至在其死亡後打造墓地,感到古怪而百思不得其解。在他們心中,同理心源自於狩獵實踐,也就是在追蹤獵物時,徹底以獵物的角度思考,展現出閱讀獵物蹤跡的高深莫測模式。

獵人必須不斷地利用身體與環境對話,設想自己便是留下蹤跡的獵物,閱讀蹤跡記號間的關係,推測獵物留下蹤跡時的情緒與意圖,甚至將類似的同理心展現在部落裡人們留下的足跡,得以仔細推測出當時他們的一舉一動,並且辨別出陌生人造訪的意圖;於是,同理心便是在狩獵時,獵人與獵物的身體和感官逐漸融合的過程中展現出來,而獵人的一舉一動會開始被所見所聞所支配,直至尋獲獵物而使其斃命為止,有時甚至會延續更久。獵物中箭後,獵人通常返回住所等待獵物毒發死亡,巧妙的是獵人會在自己身上感到隱隱作痛,而該部位則與獵物中箭部位相同,甚至在獵物因毒夜擴散而缺氧時,獵人也會站立不穩。獵人這些相對應的感受並不特別難受,卻以此種難以解釋的方式存在。經過一場成功的狩獵後,獵人會被近似性交後的感官空白淹沒,並且難以感受到任何事物。

「芎瓦西族」透過「妒忌」—對他人進行羞辱的動機,來避免任何擁有過多資源之人產生狂妄自大的心態,誠如獵人捕獲許多獵物時,他和他所提供的肉都會遭到羞辱,舉凡抱怨獵物微不足道,根本不值得獵人帶回部落,或是肉的分量不夠分配給所有人等等,而獵人亦展現高度的謙遜而為此表達歉意,沒有誇讚自己豐盛的成就。藉由彷彿每個人都反覆排練過自己角色的一場表演,儘管表面惡言相向,卻是為了達成眾人間極度平等的狀態,以致於「芎瓦西族」能夠長久安存於這片沙漠中。在這樣無形的社群機制中,其實說明了「自我利益」與「社群利益」間存在著緊張關係,並且「任何過剩」便是「權利與支配」的根源。在精力充沛而有才幹的獵人可能產生的傲慢心態前,便將所有禮貌拋諸於腦後,透過無所不在的機會羞辱來加以抑制,使其認為虧欠他人而達成提前拆解階層制度的形成。

「芎瓦西族」社群間的「平等主義」,是立基於「物質平等」的層面上,並且認定此為一切平等的根基。它容許社群中高度的「個人主義」存在,並且按照各自的「自利心」行事,但必須受到社群的「妒忌心」所抑制,以確保社群中每個人能夠各得其所。就這面向而言,與近代意識形態的教條主義產物—「共產主義」(communism)及「公社主義」(communalism),有著極大的不同。「芎瓦西族」的「妒忌心」便如亞當.斯密在「國富論」中所言「看不見的手」,在每個人盤算自己的利益之際,其實受看不見的手所牽引,去促成一個非他本意的結果,而此結果是以更高效率促進社會利益。「芎瓦西族」因「妒忌心」所引發的衝突時常可見,因此平時「得體有理」及「愉悅打鬧」便展現緩和的重要性,以此避免任何人感到委屈而不平。

「芎瓦西族」似乎同意擁有私人財產,卻也認定私人財產是不平等的先決條件;然而,「私人財產」本身並不構成問題,真正的問題在於「不必要地累積私人財產或控制財務生產與分配的慾望」,當然這與他們為狩獵採集者,因為頻繁遷徙而只能隨身攜帶「個人物品」有關。「芎瓦西族」 會自在地向他人索求想要的東西,並且藉由許多正式的「送禮關係」中提出,同時禮物通常也是在預期某人會索求時送出。「送禮關係」得以建立個人間的情感連結,以此表達友誼、敬重或愛,建構出寬廣的社交網絡,同時也確保在艱困時期會彼此幫助;因此,收送禮的行為比禮物本身還來得有樂趣及價值,亦是快樂最重要的來源之一。

生活觀點:農耕型態

肇因於氣球氣候由冰河時期轉為溫暖潮濕,許多過往生存的動植物相繼滅絕,狩獵採集者為了謀生而開始改變生活型態。在這樣的過程中,氣候劇變折損環境供給資源的信心,並且挑戰道德上平等的神祗,讓狩獵採集者因緣巧合下相繼馴化種植物外,亦開始強調食物儲存,並且遵循儀式敬拜神祇;因此,他們經驗與理解時間的方式改變了,從只滿足當下需求,轉變為同時滿足當下及未來需求。人類由狩獵採集至農耕型態的轉變,是在幾個不同的地點先後獨立發生—底格里斯河和幼發拉底河流域、長江與黃河流域、新幾內亞高地和美洲、中非與西非,並且開始由這些起源地,既快又遠地向外傳播,很快地農耕便成為全歐洲及中亞重要的經濟型態。

在漫長的人類歷史中,農耕者與狩獵採集者相遇,總會發展出一種典型的行為,也就是農耕者用粗野、野蠻、危險、原始及像動物一樣等字眼,來表達對於狩獵採集者的訕笑,同樣的情形亦發生在「赫雷羅族」與「芎瓦西族」的相遇;甚至,誠如上述所見,奠基於農耕型態而更進一步發展為工業型態並號稱文明的歐洲人,甚至對狩獵採集者進行種族屠殺,以及侵佔狩獵採集者的土地建立殖民地,往後更毫無良知地進行脫罪。

在農耕者的觀念裡,環境中的土地只具有生產潛力,農夫必須按照自身的意圖改變環境的用途,並且必須以辛勤工作的方式,介入其中讓土地發揮生產力,此便是農夫與環境間的一種協議—辛勤工作換取作物豐收。在此之中,農夫常將破壞協議的因素歸咎於神祗、巫術、天氣、官僚等等,故會求助於神明、祖先、科學機構、政府官員及專家學者等等,使得他們生產力增至最大而風險降至最低。面對環境突如其來的無償供應,農夫會將這份大禮視為必須報答的一項交易,他們通常透過祭拜神明以示謝意,藉此完成這項他們認定的交易。

狩獵採集者會多方下注,仰賴許多不同潛在的食物來源,於是得以因應環境出現的變化。農耕者通常只仰賴幾種作物為主食,除了營養較為不足外,一旦環境不如預期便會歉收,以致於產生災難性的饑荒;外加上植物遭遇不可預期的蟲害、動物因為群體聚集而疾病爆發,將會造成大規模的食物短缺,甚至進一步引發人類感染而迅速傳播的疾病,造成人類宿主的死亡;所以,人類歷史中,總會發生農業社會慘重的崩解。

有鑒於上述許多不可控的因素,農耕者基於恐懼而敬拜神祇,以祈求作物一切順利而豐收,以致於一切順心時,透過祭品與供品分享給神祇;另一方面,農耕者卻又不認為自己完全受神擺佈,認定自己是自身命運的主宰者,得以透過日常生活中努力工作,讓土地富有生產力;於是,可以說農耕者肩負起造物主的職責,充當神的代理人,完成祂們在塵世間的工作,此便常見為農業社會中,所形成有組織宗教的中心思想。

狩獵採集者將自己視為環境的一部分,而農耕者卻將大部分環境視為有別於自身且可以操控的東西,以致於他們會開始思考如何進行控制,並且重新組織與歸類環境中的一切;所以,那些按照本身機制運行而沒有人類介入的環境,農耕者便會覺得是自然、野生並相當危險的地方,而不請自來的多餘動物與植物,便成為有害而需要撲滅的動植物。

如今,努力工作成為世界上的普世價值與美德,工作更是許多人生活的重心,更定義了我們是誰,甚至被認定是人性根本的一部分,如同人們對所有原始慾望的渴求;然而,這些似乎都是轉變為農耕型態後的產物,人們透過辛勤工作將時間成為物品,再將剩餘的商品變成資產,兩者透過各式各樣的交換制度形成商業,以此在人際間頻繁流動。直到生產力高到足以供應超過所有農耕者所需能量,這些剩餘資源便得以餵養各式各樣的其它職業,同時被轉換為債務、財富與金錢,而對於掌握資源分配與流通的人則轉變為權力,造就了社會中各式的階級,社會與政治力量亦成形於資源流動之中,展開行為規範、資源分配與風險控管等等。

另外,有別於「芎瓦西族」中的男性及女性,在提供食物及遊群影響力方面都扮演了同樣重要的角色,農耕者對於性別角色的看法,則產生了根本上的變革,更種下了現代父權的種子。對於傳統農耕的認知偏向體力活,但其中其實還牽涉到大量並非攸關力氣強弱的事務,例如製造工具、儲存與準備食物、飼養家畜、播種及收成等等,以這樣的觀點來思考,無論性別人人皆可從事農工。所以,在農耕生活型態中,反倒是因為逐漸增加的工作負擔,而寄望於孩子成為未來的人力,以致於增強了生育的重要性;因此,肇因於女性尚需哺乳嬰孩,使得他們只能投入離家近的工作,甚至只能在家工作。此便造就了「男主外、女主內」的現象。

有鑒於農業生產力逐漸增加,以及農耕風險令農夫感到恐懼,雙雙使得社群逐漸成長而稠密,更因此衍生出階層分明的社會制度;於是,能夠藉由有效的資源分配,針對可能的風險進行管控。男人由於長期身於其中,舉凡領導統御、發動戰爭、說服談判及分配資源等等,皆為他們得以展現能力的範疇,故對於公共場域的影響力逐漸增強,最終幾近支配著公共場域,而女人由於受制於家庭責任,參與公共事務的機會很少,故對於公共場域的影響力逐漸減弱,只能間接透過男性親屬來發揮影響力。

生活觀點:現代省思

近代著名的經濟學家凱因斯(John Maynard Keynes),認定人們擁有「絕對需求」及「相對需求」,前者是指良好生活的基本要素,包含充足的食物、乾淨的飲水、舒適的住所、優良的健康照護等等,而後者奠基於相對他人衍生的慾望,使得人們能透過滿足此需求,來得到自覺優越且高人一等的感受。同樣地,他也相信生產本能低於精神本能,技術進步及生產力改善,將使得人們只需要最低限度的努力,便能輕易滿足絕對需求,並且對於生命中真正重要的事物,將會產生根本性的轉變,使得人們分辨出那些令人貪婪的一切。

「自由市場主義」擁護者批評了凱因斯,他們深信生產本能高於精神本能,「工作」是人類社會的基本要素,進而衍生出「經濟學」進行各種形式的詮釋及操控。「馬克思主義」同樣相信生產是人類的天性,甚至認定生產衝動是人類本質,並且會以有益於個人及社會的方式進行生產,其對於「資本主義」的種種批評,僅僅著眼於生產時的方式,直指「資本主義」剝奪了人們的生產工具,因而剝奪了他們深刻成就感。

現今的世界沒能走向凱因斯所言的理想情境,反而整體沉浸在「有還要更好」的貪婪境界中,依舊追求每年的經濟成長,而不斷成長的依據正是「相對需求」的無底深淵。在這樣當代「資本主義」的核心中,人類普遍說穿了早已能過上相較於原始部落更好的生活,卻依舊為了滿足自己及他人的「相對需求」而「勞動」,然後再倒果為因地認定「勞動」是自身的天性,此猶如老鼠跑圈圈,永遠難有停止的時候。

由「狩獵採集」的觀點視之,人類生活於社群中,其實並不被「勞動」所定義,更有能力有別於此,認可「勞動」以外事物的價值,過上充實的生活。此肇因於「狩獵採集」的生活型態,誠如回顧的「芎瓦西族」生活觀點中,「對於環境供給的信心」、「獵人對獵物的同理心」、「採取立即回報型經濟」、「專注於當下並對過去和未來漠不關心」,甚至「藉由妒忌和情感強化社會關係」,種種匯集而成「原始富足」。「原始富足」此並非「一種心態及意識形態」,維持在少量且易滿足的需求上,而更像是「一種實際完全依傍於環境所建構而成的物質平等機制」,促使沒有人比任何人更富有或更有權勢,人人皆能滿足生活中的需求。

在整體社會基本需求無虞下,大至政府設法處理不平等,小至個人盡可能減少工作時間,或許是消除和他人互別苗頭而產生努力工作的衝動,同時能夠奠基於富足生活,找尋自己真正喜愛的工作,而非如同過往愛上找到的工作,可能是未來世代值得思考的方向。